要点

- 植物ホルモンであるオーキシンの応答を、陸上植物の出現過程で分岐したストレプト藻類の一種で解析。

- ストレプト藻類は、陸上植物とは異なる情報伝達因子でオーキシン応答を誘導していることを発見。

- 陸上植物にとって極めて重要なオーキシン応答の起源解明に期待。

概要

東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系の太田啓之教授(研究当時。現 名誉教授)、堀孝一助教および唐司典明大学院生(研究当時)らの研究チームは、陸上植物の成長や形態を制御する重要な植物ホルモンであるオーキシン[用語1]の起源を解明するために、緑藻から陸上植物が出現する過程で分岐した藻類の一種(クレブソルミディウム[用語2])のオーキシン応答を解析した。その結果、クレブソルミディウムではオーキシンの初期応答にKnRAVタンパク質が情報伝達因子[用語3]として働き、オーキシン応答を誘導している可能性が高いことを明らかにした。

陸上植物は、淡水に生息していた藻類が何億年もかけて、徐々に陸上環境に適応して誕生し、生産者としての地球上の生物を支えている。陸上環境での適応に重要な役割を果たしているオーキシン応答の起源を探ることは、私たちの暮らす地球の歴史の理解につながると考えられる。今回の研究で、陸上植物とは異なるオーキシン情報伝達因子であるKnRAVタンパク質が発見されたことをきっかけとして、今後はオーキシン応答の進化の道筋を藻類側から明らかにしていくことで、陸上植物のオーキシン応答の起源がわかっていくと期待される。

本研究成果は、東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系の太田啓之教授(研究当時。現 名誉教授)、下嶋美恵准教授、堀孝一助教、唐司典明大学院生(研究当時)、瀬底かなみ大学院生(研究当時)によって行われ、6月15日付の「Scientific Reports」に掲載された。

背景

オーキシンは陸上植物の細胞の伸長・分裂を制御することで、形態形成や光・重力への応答など、陸上植物が環境に適応するための重要な役割を果たしている。このオーキシン応答の仕組みは、シロイヌナズナなどのモデル生物で詳細な研究が進んでおり、オーキシンの受容から最初のオーキシン応答が起きるまでの主要な情報伝達経路が明らかにされている。この経路は、受容体TIR1/AFB、抑制因子Aux/IAA、転写因子ARFの3つのタンパク質が重要な働きをし、核オーキシン経路と呼ばれている(図1)。近年、陸上植物が誕生したばかりの時期に分岐したコケ植物の解析も進んだことで、この核オーキシン経路が陸上植物に広く保存されており、陸上植物の誕生に前後して基本的な経路が完成したと考えられるようになった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

図1. 陸上植物の核オーキシン経路と、本研究で明らかにしたクレブソルミディウムのオーキシン応答に関わる情報伝達因子

陸上植物は、淡水生の藻類が進化の過程で徐々に陸上環境に適応した結果、誕生したと考えられている。この過程で核オーキシン経路も誕生したと考えられるが、この経路に関わる3つのタンパク質を完全に備えた藻類は見つかっていない。一部の藻類はこれらのタンパク質を構成するタンパク質ドメイン[用語4]を持っているが、その機能も明らかではなく、植物の核オーキシン経路の起源は大きな謎だった。

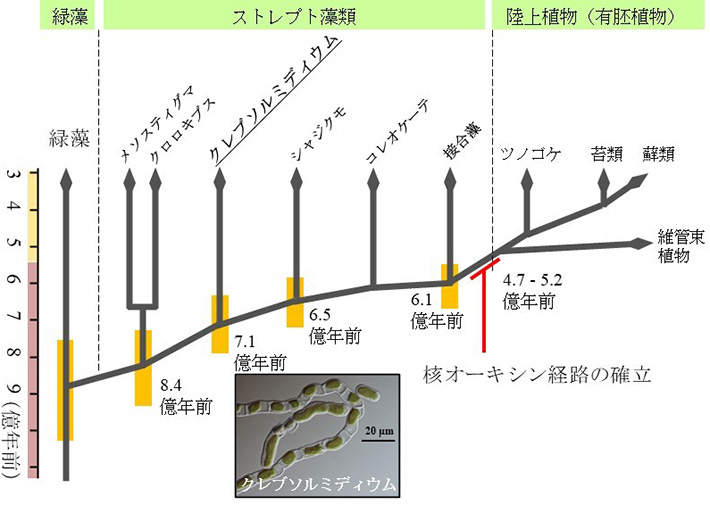

研究グループは、この経路がどのようにして誕生したかを明らかにすることを目指しており、緑藻類から陸上植物が出現する過程で分岐したストレプト藻類[用語5]に着目して研究を進めてきた。そのなかでも、陸上植物の出現にいたる過程の初期に分岐したクレブソルミディウムという藻類を研究材料に用いている(図2)。

Clik here to view.

- 図2.

- ストレプト藻類の推定分岐年代とクレブソルミディウムの系統的位置(分岐年代はMorris J.L., et al. PNAS (2018), Jiao C., et al. Cell, (2020) を参照)

研究グループはこれまでの研究で、このクレブソルミディウムが核オーキシン経路に関わるタンパク質を持っていないにも関わらず、オーキシンを生産し、細胞の分裂や伸長に影響する何らかのオーキシン応答を持っていることを明らかにしてきた。

このクレブソルミディウムが持つオーキシン応答の実体を解明することは、陸上植物の核オーキシン経路の起源を明らかにし、植物が陸上で繁栄した要因の一つを理解することにつながる。本研究では、このクレブソルミディウムのオーキシン情報伝達因子の同定に初めて成功し、陸上植物の核オーキシン経路の起源を、藻類側から明らかにする道を切り開いた。

研究成果

オーキシンに応答する遺伝子の上流には、オーキシン応答に関わる情報伝達因子と結合する配列が存在することが期待される。そこで本研究では、クレブソルミディウムの遺伝子から、オーキシンに顕著に応答する遺伝子と全く応答しない遺伝子を選び、応答する遺伝子の上流に特徴的に存在する配列を探索した。その結果、特にRYモチーフ[用語6]と呼ばれるCATGが連なった配列が顕著に存在することが明らかになった(図3)。このモチーフには、B3ドメインというDNA結合ドメインが結合することが知られている。そこで、クレブソルミディウムではB3ドメインを持つタンパク質がオーキシン応答に何らかの関与をしているのではないかと考え、B3ドメインをもつ8遺伝子の中に、クレブソルミディウムのオーキシン応答に関わる情報伝達因子が存在すると予想した。

研究グループでは以前の研究で、クレブソルミディウムのオーキシンに応答する遺伝子としてKnLBD1を発見した。そこで今回、B3ドメインを持つ8つの情報伝達因子の候補がKnLBD1プロモーター領域に影響して、下流にある遺伝子の発現を活性化するかどうか検証を行ったところ、1つの候補でのみKnLBD1プロモーターの活性化が見られた(図4)。この遺伝子を、RAV転写因子というグループに属していることからKnRAVと命名した。このKnRAV遺伝子によって生産されるKnRAVタンパク質がKnLBD1プロモーターに結合して活性化していると考えられる。そこで、KnRAVタンパク質が結合するKnLBD1の上流領域を決定したところ、予想に反してRYモチーフではなく、2か所のCCTG配列に結合することがわかった。さらに、クレブソルミディウムで早期にオーキシンに応答する16遺伝子のうち、少なくとも2つはKnRAVタンパク質により転写が活性化されることから、KnRAVタンパク質はクレブソルミディウムのオーキシン応答に関わる情報伝達因子であると考えられる。本研究によって、核オーキシン経路を持たない藻類において、オーキシン応答に関わる情報伝達因子の同定に初めて成功した。

KnRAVタンパク質は、B3ドメインの他に、DNAに結合するAP2ドメイン、タンパク質相互作用に関わるPB1ドメインを持っている(図1)。B3ドメインおよびPB1ドメインも陸上植物の核オーキシン経路で重要な役割を果たしており、このクレブソルミディウムと陸上植物の共通祖先の段階で、既に陸上植物の核オーキシン経路の基盤となるようなシステムが出来上がっていたことが予想される。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

図3. オーキシン応答遺伝子の上流に特徴的に存在した配列

縦軸がオーキシン応答遺伝子に存在する期待値、横軸がオーキシン非応答遺伝子に存在する期待値。図左上にプロットされる配列ほどオーキシン応答遺伝子の上流領域に顕著に出現することを示す。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

図4. 8つの情報伝達因子の候補によるKnLBD1プロモーターの活性化

情報伝達因子を加えないコントロールサンプルに対して、KnRAVを加えたサンプルでのみKnLBD1プロモーターの活性化が見られた。

社会的インパクト

陸上植物は、現在の地球で最も大きなバイオマス[用語7]を持つ生物として繁栄している。二酸化炭素を固定し、有機物を供給する生産者としての役割を持つほか、酸素発生や土壌の形成、岩石の侵食による栄養塩の供給などを通して、地球上の全生物を支え、地球環境にも大きな変化をもたらしてきた。こうした陸上植物による作用は地球史レベルでの大きな変化であるが、その始まりは、淡水に生息していた藻類が何億年もかけて、徐々に陸上環境に適応していったことである。この長い適応の道のりにおいて、具体的にどのような遺伝子レベルの変化が複雑な形態や生活様式をもつ陸上植物を作り上げてきたのかは、これまでほとんどわかっていなかった。本研究は、植物が陸上環境で生育するうえで欠かせないオーキシン応答が形成される過程を、藻類側から明らかにする端緒となり、私たちの暮らす地球の歴史の理解につながっていくと考えられる。

今後の展開

本研究ではKnRAVタンパク質がクレブソルミディウムのオーキシン応答に関わっていることを明らかにしたが、陸上植物のオーキシン受容体と類似するタンパク質を持たないクレブソルミディウムにおいて、オーキシンがどのように感知され、KnRAVタンパク質の活性化につながるのか、またオーキシンの生物学的な役割は何なのか、その全体像はわかっていない。今後は、今回発見したKnRAVタンパク質をきっかけとして、クレブソルミディウムのオーキシン応答の全貌を明らかにし、クレブソルミディウムのみならずさまざまな藻類のオーキシン情報伝達経路を比較していくことで、陸上植物の核オーキシン経路の起源と進化が明らかになっていくものと期待される。

付記

本研究に用いたクレブソルミディウム(Klebsormidium nitens NIES-2285株)は国立環境研究所のナショナルバイオリソースプロジェクトより分譲された。また、塩基配列解析は本学のオープンファシリティセンターバイオ部門のDNAシーケンス反応・解析サービスのサポートを受けた。本研究は日本学術振興会科学研究費助成事業(18K06280、22K06354)の支援を受けて行われた。

用語説明

[用語1] オーキシン : 植物の細胞分裂や伸長を制御する代表的な植物ホルモン。形態形成や環境応答においてさまざまな働きをするが、このオーキシンの細胞伸長の制御により、植物は光の方向に向く光屈性や、重力に対して上側に茎、下側に根を伸ばす重力屈性を行っている。

[用語2] クレブソルミディウム : ストレプト藻類の中でも比較的初期に分岐した藻類群で、多くは湿ったコンクリート壁など湿潤な陸上に生育する身近な藻類。糸状の単純な多細胞藻類だが、陸上植物に特有と考えられていた多くの遺伝子をすでに獲得していることを、当研究グループが2014年にゲノム解読と共に報告した。

[用語3] (細胞)情報伝達因子 : 細胞がホルモンや増殖因子などの情報伝達物質を受け取り、その情報を細胞内で伝達して、応答を起こすまでに関わるタンパク質。情報伝達物質を受け取る受容体やDNAに結合してタンパク質の発現を制御する転写因子、またその経路を制御する活性化因子や抑制因子など、さまざまなタンパク質が含まれる。

[用語4] タンパク質ドメイン : タンパク質構造の一部で、一つの機能を果たす構造の単位。さまざまな機能のドメインが存在するが、例えば本研究で紹介したB3ドメインやAP2ドメインは特定のDNA配列に結合するドメインの一つであり、これらの持つタンパク質は特定のDNAモチーフに結合することが推定できる。

[用語5] ストレプト藻類 : 緑藻から陸上植物が出現するまでの間に段階的に分岐した藻類。分岐してから独自に進化を遂げているものの、細胞の分裂や代謝などが陸上植物に似ている点が多く、陸上植物の誕生までの過程を解析するために重要な藻類として近年着目されている。

[用語6] (DNA)モチーフ : 特定の塩基パターンを持つDNA配列。

[用語7] バイオマス : 特定の生物が生態系やある領域に持つ生物体としての現存量、植物バイオマスは全生物のバイオマスの約80%を占め、そのほとんどが陸上植物によるものと推定されている。

論文情報

掲載誌 : |

Scientific Reports |

論文タイトル : |

Cis-regulatory elements and transcription factors related to auxin signaling in the streptophyte algae Klebsormidium nitens |

著者 : |

Noriaki Tounosu, Kanami Sesoko, Koichi Hori, Mie Shimojima and Hiroyuki Ohta |

DOI : |

- プレスリリース 藻類から解き明かす陸上植物のオーキシン応答の起源 —藻類に陸上植物とは異なるオーキシン情報伝達因子を発見—

- 油糧藻類における遺伝子改変後に脱落可能なゲノム編集ベクターの開発|東工大ニュース

- 植物の生長調節物質KODAの生化学的な新規生産手法を開発|東工大ニュース

- 窒素施肥が植物をリン酸欠乏から救うメカニズムを解明|東工大ニュース

- 花を作る遺伝子の起源推定に成功|東工大ニュース

- 藻類のオイル生産を制御する因子を同定|東工大ニュース

- 大量のオイルを生産する“最強藻類”の秘密を解明—バイオ燃料の実用化に向け有力な手がかり得る—|東工大ニュース

- 油脂高生産藻の脂質量と組成を改変する技術を開発—藻による油脂やバイオ燃料の生産性向上に期待—|東工大ニュース

- 高等植物の雄しべ発達過程を制御する植物ホルモン輸送体を発見|東工大ニュース

- 藻類の栄養欠乏応答性プロモーターによる脂質蓄積強化を実現|東工大ニュース

- 太田啓之教授が2018年テリー・ガリアード・メダルを受賞|東工大ニュース

- 【研究室紹介】 太田・下嶋研究室|生命理工学系 News

- 太田・下嶋研究室

- 太田啓之 Hiroyuki Ohta|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 堀孝一 Koichi Hori|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 下嶋美恵 Mie Shimojima|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 生命理工学院 生命理工学系

- 研究成果一覧

Image may be NSFW.

Clik here to view.

生命理工学院 ―複雑で多様な生命現象を解明―

2016年4月に発足した生命理工学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.

お問い合わせ先

東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系

助教 堀孝一

Email hori.k.ac@m.titech.ac.jp

取材申し込み先

東京工業大学 総務部 広報課

Email media@jim.titech.ac.jp

Tel 03-5734-2975 / Fax 03-5734-3661