ノーベル生理学医学賞を受賞した大隅栄誉教授の研究「オートファジー」の概要、研究への想いや研究室の様子をご紹介します。

2016年3月に発行した広報誌『Tech Tech-テクテク-』29号で特集した「オートファジー 命をつなぐ細胞内のリサイクル機能」を、今回の受賞を受けて再掲します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

年間3,000本以上の研究論文が発表される生物学のテーマがある。

「自ら(Auto)」を「食べる(Phagy)」という意味を持つ「オートファジー(Autophagy)」だ。

パーキンソン病など神経変性疾患にも関係すると言われ、

その研究は今、世界中で大きな注目を集めている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大隅 良典

東京工業大学 栄誉教授

科学技術創成研究院

細胞制御工学研究ユニット

ユニットリーダー

オートファジーの仕組み

細胞中に膜が現れ、分解対象となる細胞質成分を包み込んで二重膜構造体の「オートファゴソーム」を形成する。その外膜が液胞膜と融合し、内膜構造体「オートファジックボディ」が液胞内へ。液胞内の分解酵素が内膜を破壊し、内容物も分解される。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小さな細胞内で繰り広げられるダイナミックな生命活動

生命活動に必要なタンパク質は、DNAに従って合成されている。分子生物学の基本概念となる「セントラルドグマ」だ。この緻密なプロセスによって、体内では1日におよそ200 gのタンパク質が作られる。材料となるアミノ酸は、食べ物から消化・吸収するが、人間が摂取しているタンパク質の量は70 gほど。足りない分は、一体どこから調達しているのだろうか。

その答えを解くカギのひとつが、今回取り上げる「オートファジー」である。細胞が自らの細胞質成分(合成したタンパク質など)を食べて分解することでアミノ酸を得る機能で、細胞内の「リサイクルシステム」とも言われている。

例えば1日絶食すると、肝臓の体積は約7割に縮小するという。絶食時、肝臓では生命を維持するためにオートファジーが活発に行われているのである。数日間食べなくてもすぐに死んでしまうことがないのは、このためだ。

脇役だった「液胞」への着目が

オートファジー研究の扉を開ける

毎秒300万個つくられる赤血球

人間の体を形成する細胞は、およそ60兆個。「へぇ」と驚いたその1秒間で、例えば赤血球だけでも300万個が作られ、同じ数だけ壊される。天文学的規模でのダイナミックな活動が、あなたの体で、絶え間なく繰り返されている。

近年注目が高まるオートファジーだが、その歴史は半世紀以上前に遡る。名づけ親は、ベルギーの生化学者のクリスチャン・ド・デューブ博士。博士は細胞分画法※によって、リソソームやペルオキシソームといったオルガネラ(細胞内小器官)を発見。その後リソソームの持つ加水分解酵素によって同じ細胞内の細胞質成分が分解されている様を確認し、オートファジーを提唱した。しかし生化学的解析などの技術的問題から、そのメカニズムなどはわからぬまま、研究は何十年もの間、進展を見せなかった。

1992年、オートファジー研究を長い眠りから呼び覚ます人物が現れた。東京工業大学フロンティア研究機構の大隅良典栄誉教授である。大隅栄誉教授は酵母を用いて、オートファジーの全容を光学顕微鏡(肉眼)で初めて観察し、電子顕微鏡でその過程を解明。翌年からオートファジーにかかわる遺伝子の特定に取り掛かり、14の主要な遺伝子「ATG(AuTophaGy)遺伝子」を発見した。

もともと大隅栄誉教授が研究していたのは、酵母における液胞の働きだった。液胞は、植物では細胞全体の約90%を占めるにもかかわらず、1980年代当時「不活性なオルガネラで、細胞内にあるゴミ溜め」程度にしか考えられていなかった。「誰も注目していなかったから」と液胞を研究テーマにした理由を語る大隅栄誉教授は顕微鏡観察が大好きなのだと言う。液胞は、光学顕微鏡で見ることができる唯一のオルガネラだった。

大隅栄誉教授は、液胞がリソソーム同様に分解酵素を豊富に含んでいることから、分解する働きを持っていると予測した。「液胞に分解機能があるとすれば、飢餓状態でもっとも活発に働くはず。液胞内での分解を止めれば、何がどう分解されるのかわかるのではないか」と考え、あえて分解酵素が欠損している酵母を用意し、飢餓状態の液胞を観察していた。すると液胞内で、小さな粒々が激しく動き回っているのを確認。それは細胞質成分が液胞内に次々に取り込まれている様子であった。この発見から、電子顕微鏡などを使ってさらに研究を進めていく。オートファジーでは、まず膜が現れて、細胞質成分を包み込み「オートファゴソーム」を形成することや、それを液胞内に取り込んで分解しているという全容を明らかにしていった。

- ※

- 細胞を壊して遠心分離機にかけ、オルガネラを種類ごとに集める方法

Clik here to view.

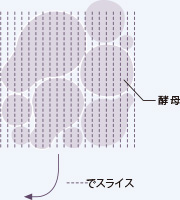

全長約5 μmの酵母内部を観察する

光学顕微鏡の約500倍の拡大率を持つ電子顕微鏡を使う酵母内部の観察には、下処理が必要になる。液体窒素で瞬間凍結し、生きた状態で固定した酵母の集団を樹脂に埋め込む。これを50 nmの薄さで切断できる「マイクロトーム」でスライスする。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

オートファゴソームの連続切片(スライスした断面)。ちょうどよいところで切れた断面(写真左)は、膜がクリアに見える。少しずれると(写真右)、膜がはっきり観察できない。

オートファジーの分子機構を明らかにするため、大隅栄誉教授は次のような方法で研究を展開した。まず薬品処理によって、酵母のDNAにランダムに傷をつける。するといろんな箇所の遺伝子に傷が入った酵母の集団ができるので、そこから“オートファジーが起こらない”変異株を光学顕微鏡でひとつひとつ地道に探す。この実験で、14個のATG遺伝子=オートファジーにかかわる遺伝子が特定されることになる。後の研究でATG 遺伝子は全18個とされた。

期待が高まる一方、基本メカニズムは依然謎だらけ

ATG遺伝子が特定され、これらの遺伝子で合成されるタンパク質(Atgタンパク質)がわかったことで、研究は一気に広がりを見せた。哺乳類などの動物細胞におけるオートファジー研究が世界中で行われ、ガン細胞の抑制や病原体の排除、細胞内の浄化など、飢餓への適応以外のさまざまな生理機能とのかかわりが続々と明らかになってきた。

その一方で、大隅栄誉教授は根本メカニズムを解明するという基礎研究にこだわる。「ガンを治すために、ガン細胞の研究だけをすれば原因がわかるのかといえば、生物学はそんなに単純ではありません。根本的に細胞の機能を解明するのが私の使命だと思っています」

2014年まで大隅研究室に所属し、現在は大学院生命理工学研究科 生体システム専攻に籍を置いて大隅研究室と共同でオートファジーの基礎研究に取り組んでいる中戸川仁准教授は「オートファジーで膜形成がどうなっているのか、そんな基本的なことすら、まだわかっていません。世界中でいろんなデータや成果が報告されていますが、実はみんなが納得できるモデルはあまりありません」と教えてくれた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

中戸川 仁 准教授

生命理工学院 生命理工学系

2002年京都大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程修了。東京工業大学フロンティア研究機構特任助教、特任准教授、大学院生命理工学研究科生体システム専攻准教授を経て、2016年より現職。

「博士課程を修了した頃、学会で大隅先生の講演を聴講。なんて魅力的な現象だろうと感動して以来10年以上、オートファジーの研究を続けています」

中戸川准教授の研究テーマは、オートファゴソームの「膜形成機構」と、その膜がどのように分解対象を見つけるのかという「標的の認識機構」である。標的認識に関しては、2014年にオルガネラの中でも重要な核と小胞体の選択的オートファジーにかかわるタンパク質を特定。その研究結果は英ネイチャー誌に掲載された。

「オートファジーはただ無差別に細胞質成分を分解するだけではなく、分解の標的上に『目印タンパク質』(=受容体)を提示して選択的に行うこともあります。今回の発見で、Atg39は核の、Atg40は小胞体の目印として機能することがわかりました。では、なぜ選択的に分解する必要があるのか、は次の段階。これから解明していきたいですね」(中戸川准教授)

一人ひとりの研究が、大きな謎の解明につながる

膜がどう作られ、どのように分解対象物を判断するのか。この基本メカニズムを解明するには、各段階におけるタンパク質の機能を根気強く調べ上げていく必要がある。

学生たちもまた、それぞれに謎を追っている。「複合体で膜形成にかかわっているとされるAtg12/5/16の3つのタンパク質を扱います。別のタンパク質の機能を促進する働きを持っていることまではわかっていますが、具体的にどんな挙動を示すのかを調べています」と中戸川研究室の原田久美さんは自身の研究を説明する。「最近の研究では、Atgタンパク質以外のタンパク質もオートファジーにかかわっている、といった報告が相次いでいます。僕の場合は、一般的な生体膜形成で働くタンパク質が、オートファジーではどの段階でどう機能しているのか。その関連性を研究しています」大隅研究室の志摩喬之さんは基礎研究を選択した理由を続ける。「誰かがやらないといけないことだと思うんです」

クリアな答えを「酵母」で見つける

こうした東工大の一連の研究は、すべて酵母で行われている。

「基本的な問題を解くには、酵母が最適。ヒトの遺伝子の染色体は2組になっていますから、一方に不全が起こってももう一方がカバーするので見つかりにくい。酵母の半数体※は染色体が1組なので遺伝子に変化が起こるとすぐに表現型として現れます」(大隅栄誉教授)

また中戸川准教授も「哺乳類の場合、多細胞生物なので、どういった組織の細胞を使うかによって、結果が左右される場合もある」と言う。

まずは、酵母のような「シンプルな生き物で、クリアな答えを出す」「根本にある分子メカニズムを明らかにする」―言葉の端々に、何十年か先の思いもよらぬ役立ち方や、大きな発見につながる“科学”を担っているのだという自負が滲む。

「科学は人類の長い営みの上に成り立つもの。私も一人の研究者として、この歴史的な活動を少し嵩上げできればいいと思っています。今は研究が『すぐに役に立つか』という基準で語られることが多い。社会や若い人もそうですね。オートファジーがきちんと解明されるまでには、あと50年はかかるかもしれません。でも私自身はもう研究をやめていいなという気にはなりません」(大隅栄誉教授)

- ※

- 酵母には、染色体が1組の半数体の世代と、2組になる二倍体の世代があり、この周期を生活環という

根本的な問いへの探求心から、

パラダイムシフトが生まれる

大隅栄誉教授らのオートファジー研究は、共同研究なしには語れないという。「構造を全部決めようよ」を合言葉に、北海道大学の稲垣冬彦教授をはじめとする研究者同士の、息の長い信頼関係があったからこそ進めることができた。そこにあるのは、利害関係でなく「根本を突き止めたい」という共通の純粋な欲求だ。

最後に、大隅栄誉教授に地道な研究のなかで発見や気づきを継続していくコツについて聞いた。

「実験の9割は失敗ですし、心が折れそうになることばかりです(笑)。ただ、その人がそれまでの知識でわかることや想像できる結果は、実はたいしたものではありません。失敗の過程で、違う発見があるんだと、気持ちに余裕を持って進んでいると、あるときそこをポンと飛び越えるパラダイムシフトが起こせるのではないでしょうか」

Clik here to view.

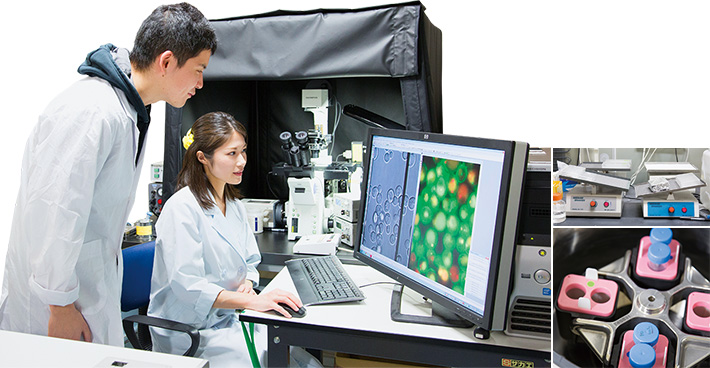

左:蛍光顕微鏡を使い、特定のタンパク質の細胞内での挙動を観察。

右:シーソーのような動きで、ゲルなどの染色や脱色を行うシェーカー(振とう器)や、超高速で回転する遠心機(遠心分離機)などが、研究室のあちらこちらで稼働している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

志摩 喬之(しま・たかゆき)

大学院生命理工学研究科

生命情報専攻 博士後期課程3年

(取材当時)

- 大隅先生って?Image may be NSFW.

Clik here to view.![大隅先生]()

- 今でも時折先生ご自身でピペットマンを握って実験をされる姿を見かけることもあります。

- 中戸川先生って?Image may be NSFW.

Clik here to view.![中戸川先生]()

- 真面目で穏やか。学生との距離感が近く、研究を進める際にもとても議論がしやすいです。

- 将来の夢や目標は?

- 大隅先生や中戸川先生のように、何かしらの分野を開拓していけるような人になりたいです。誰も解き明かしていない謎に対して、挑戦していきたいと思っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

原田 久美(はらだ・くみ)

大学院生命理工学研究科

生命情報専攻 博士後期課程3年

(取材当時)

- 大隅先生って?Image may be NSFW.

Clik here to view.![大隅先生]()

- 研究者としてはものすごく遠い憧れの存在。でも普段は学生にもフラットで優しい先生。

- 中戸川先生って?Image may be NSFW.

Clik here to view.![中戸川先生]()

- 研究室では、先生用のデスクスペースを設けずに、学生と肩を並べてお仕事されています。

- 将来の夢や目標は?

- 自分の研究が、いつか何かの役に立つ基盤になればと思います。語学にも興味があるので、自分の能力を活かしながら世界中の人たちと仕事がしたいです。

- ※

- 2016年10月時点の略歴を掲載しています。

オートファジーに関する研究成果

- オートファジー始動装置の構築メカニズムを解明|東工大ニュース

- 細胞の核と小胞体を分解する新しい仕組みを発見 | 東工大ニュース

- 東工大関係者8名が「科学技術分野の文部科学大臣表彰」を受賞 | 東工大ニュース

- オートファジーに必須な因子の作用機構を分子レベルで解明|東工大ニュース

- ゲノムを損傷から守る細胞内のシステムを発見 オートファジーによる「動く遺伝子」の制御|東工大ニュース

大隅良典栄誉教授 関連リンク集

- 大隅研究室

- 大隅良典(オオスミヨシノリ)|研究者検索システム STARサーチ

- 大隅良典 略歴・研究成果Image may be NSFW.

Clik here to view.![PDF]()

- 顔 東工大の研究者たち Vol.1 大隅良典|研究ストーリー|研究

称号授与

受賞

- 大隅良典栄誉教授 ノーベル生理学・医学賞受賞決定|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授 ノーベル生理学・医学賞受賞記者会見を開催|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授が2016年国際ポール・ヤンセン生物医学研究賞を受賞|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授が第45回ローゼンスティール賞と第15回ワイリー賞を受賞|東工大ニュース

- 平成27年度手島精一記念研究賞授与式|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授 ガードナー国際賞授賞式に出席|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授が平成27年度文化功労者に|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授が第20回慶應医学賞を受賞|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授が第31回国際生物学賞を受賞|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授 ガードナー国際賞受賞祝賀レセプションが開催|東工大ニュース

- 大隅良典栄誉教授が2015年ガードナー国際賞を受賞|東工大ニュース

- 「トムソン・ロイター引用栄誉賞」授賞式|東工大ニュース

- トムソン・ロイター引用栄誉賞に細野秀雄教授、大隅良典特任教授が選出|研究ストーリー|研究

- 大隅良典特任教授受賞「第28回京都賞」|東工大ニュース

メディア出演

関連ニュース

- 最先端を究める研究ユニット リーフレット公開|東工大ニュース

- 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究ユニット キックオフシンポジウム開催報告|東工大ニュース

- 生命理工学の面白さを語る~動画「生命の真理を探り、新たなものを作り出す」~|東工大ニュース

- 高校生のための生命理工学レクチャー2015 開催報告|生命理工学系News|生命理工学院 生命理工学系

関連サイト

Image may be NSFW.

Clik here to view.

生命理工学院 ―複雑で多様な生命現象を解明―

2016年4月に新たに発足した生命理工学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.