要点

- 二硫化モリブデン半導体ナノシートの電子・光特性もペプチドで変調

- アミノ酸配列の部分的な変更で、ナノシートの電気特性変調を制御

- 新たな機構を有するバイオセンサーの開発などにつながる成果

概要

東京工業大学 物質理工学院 材料系の早水裕平准教授は、米国ワシントン大学のサリカヤ教授らと共同で、グラフェン[用語1]に代表される2次元ナノシート[用語2]の表面で自発的に規則正しくナノ構造を形成するペプチド[用語3]を開発した。この自己組織化[用語4]ペプチドは、グラフェン・トランジスタの表面に整列することにより、単層グラフェンの電気伝導特性を特異的に変調する。また、ペプチドのアミノ酸配列を一部変更することによって、半導体ナノシートとして近年注目を集める単層二硫化モリブデンの電子および光物性を自在に制御することにも成功した。これらは小さいタンパク質であるペプチドが、新しいエレクトロニクス材料として期待されている2次元ナノシートの電子・光特性を制御できることを実証したものであり、生体材料とナノ材料の界面を電子的に制御する新たな手法を確立したといえる。さらに、生体分子と固体エレクトロニクス材料の相互作用の機構を理解する上で有用なプラットフォームとなることも期待される。将来は、ナノシートを使用した新たな機構を有するバイオセンサーの開発などにつながる成果である。今回の成果はネイチャー誌の姉妹誌である学術誌「サイエンティフィックレポート(Scientific Reports)」オンライン版に掲載された。

背景

タンパク質は私達の体の中で、様々な機能を有し、多様な構造を形成している。その構造や機能は、タンパク質自体の自発的な挙動である“自己組織化”によって成り立っている。これまで、生物から学ぶことによって様々な人工的なタンパク質が開発され、多様な形状の自己組織化構造が実証されてきた。

大部分の研究は水溶液中でのタンパク質の挙動に関するものであるが、一方で、固体表面でのタンパク質の自己組織化の研究もなされ、特にタンパク質の中でも、構成するアミノ酸の数が少ない「ペプチド」による固体表面での自己組織化の理解が進んできた。

これまでの研究は、ペプチドが形成する構造やその形成メカニズムに集中している。一方で、ペプチドが固体表面の電子状態に与える影響についての研究には限りがあった。近年、研究の進捗が著しいグラフェンなどの2次元ナノ材料は、将来のバイオセンサーの要素として大きな期待が寄せられており、生体分子とグラフェンの電子的な相互作用を理解することは、基礎科学的にも重要な問題であった。

研究成果

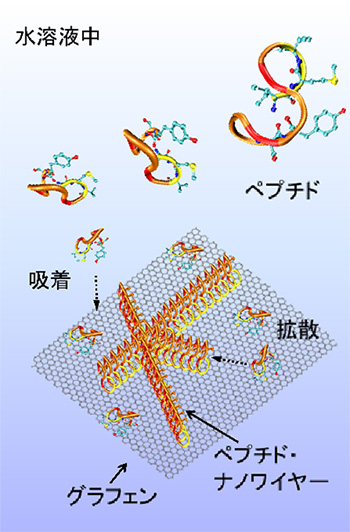

東工大の早水准教授はワシントン大学との共同研究により、遺伝子工学的手法を用いて、グラファイトに強く吸着する60種類のペプチドを実験的に発見した。これらのペプチドは、わずか12個のアミノ酸から構成されている。中でも、最も高い吸着力を持つペプチドは、水溶液をグラファイトに滴下するだけで、自発的にグラファイト表面でナノワイヤ状のナノ構造へと自己組織化することが観測された(図1)。

Clik here to view.

図1. グラフェン上におけるペプチド自己組織化の模式図

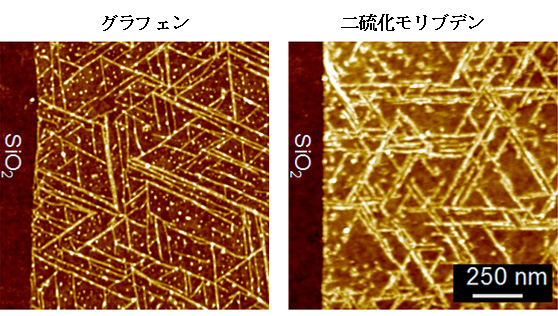

同様にシリコン基板上に形成された単層のグラフェン表面においても、ペプチドのナノワイヤへと自己組織化することが観測された(図2左)。このペプチドは、アミノ酸配列に芳香族を持つチロシン[用語5]を有しており、このチロシンがグラフェンに吸着するために重要な役割を果たしていることがわかった。また、このアミノ酸配列の一部を変更することによって、単層の二硫化モリブデン表面においてもペプチドがナノワイヤ構造へと自己組織化することが観測された(図2右)。

さらにアミノ酸配列を制御することにより、セレン化モリブデンや窒化ホウ素の表面でも自己組織化するペプチドの開発に成功した。上記のグラフェンは半金属、二硫化モリブデンやセレン化モリブデンなどは半導体、そして窒化ホウ素は絶縁体であり、種々の電気特性を有するナノシートに適合したペプチドを開発することに成功した。

Clik here to view.

図2. シリコン基板上の単層グラフェン(左)と単層二硫化モリブデン(右)の表面に形成された自己組織化ペプチドのナノワイヤ

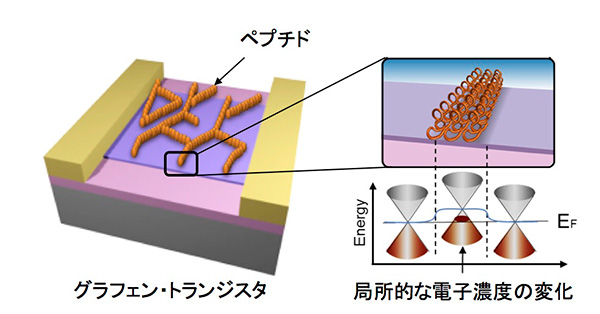

グラフェン・トランジスタを使用した電気伝導測定の結果から、ペプチドがグラフェン表面にナノワイヤ構造を形成すると、ペプチド・ナノ構造によってグラフェンの電気伝導度が局所的に変調を受けることが観測された。これは、ペプチドが直下のグラフェンから電子を奪うことに起因する。

この局所的な電気伝導特性の変調は、生体分子を用いた実験による初めての現象である。同様に、半導体特性を有する二硫化モリブデン・トランジスタを用いた実験でもペプチドによる二硫化モリブデンの電気伝導特性の変調が観測された。

Clik here to view.

図3. グラフェン・トランジスタ表面に形成された自己組織化ペプチドのナノワイヤ(左)とグラフェンの電子状態(右)の模式図

今後の展開

近年、グラフェン・トランジスタを使用した超高感度バイオセンサーの開発が盛んに行われている。最近では半導体特性を有する二硫化モリブデンによってさらに高感度のバイオセンサーが確立されつつある。

今回の研究により、規則正しい構造へと自己組織化するペプチドが、グラフェンや二硫化モリブデンなどの電気特性を空間的に変調することが実証された。このペプチド・ナノ構造を機能性タンパク質の足場として使用することにより、ナノシート上に特定の生体分子と相互作用する機能性タンパク質を固定したバイオセンサーを開発することができる。

これによってバイオセンサーの感度の向上だけでなく、センシングのターゲットとなる生体分子などへの選択性を向上させることが可能になる。また、研究が進む種々のナノシートに生体親和性を付与することができ、それらの生体への応用が期待される。

用語説明

[用語1] グラフェン : 黒鉛(グラファイト)の一層分に相当するシート状の物質。グラファイトと同様に電気を流す性質をもっている。

[用語2] 2次元ナノシート : グラファイトなどの層状物質の単一層、厚さがナノメートル・スケールを有する。2004年のグラフェンの発見から、種々の単一層が発見され、遷移金属や希土類元素などを含む各種の半導体性や絶縁性の2次元ナノ材料まで、幅広く研究がなされている。

[用語3] ペプチド : 複数のアミノ酸がペプチド結合により形成する鎖状分子。タンパク質との区別は、一般にアミノ酸数によってなされ、アミノ酸数が50程度以下のものをペプチドと呼ぶ。

[用語4] 自己組織化 : 秩序立った構造を持たずに存在する物体や分子が、それぞれの間に働く力によって、外力を受けず自発的に組織構造や模様を形成するプロセスの総称。

[用語5] チロシン : タンパク質を構成する芳香族アミノ酸のひとつ。絹糸・カゼインに特に多く含まれる。生体内でフェニルアラニンから生成され、アドレナリン・チロキシン・メラニンなどの重要な物質に変わる。

論文情報

掲載誌 : |

Scientific Reports 6, Article number: 33778 |

論文タイトル : |

Bioelectronic interfaces by spontaneously organized peptides on 2D atomic single layer materials |

著者 : |

Yuhei Hayamizu, Christopher R. So, Sefa Dag, Tamon S. Page, David Starkebaum & Mehmet Sarikaya |

DOI : |

10.1038/srep33778 Image may be NSFW. Clik here to view.  |

Image may be NSFW.

Clik here to view.

物質理工学院 ―理学系と工学系、2つの分野を包括―

2016年4月に新たに発足した物質理工学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.

お問い合わせ先

東京工業大学 物質理工学院 材料系

准教授 早水裕平

E-mail : hayamizu.y.aa@m.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-3651

取材申し込み先

東京工業大学 広報センター

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661