要旨

理化学研究所(理研)統合生命医科学研究センター 炎症制御研究チームのシン・チャンヨン国際プログラム・アソシエイト(東京工業大学 生命理工学院 博士課程、所属は共に研究当時)と田中貴志チームリーダー、東京工業大学 生命理工学院の十川久美子准教授、徳永万喜洋教授らの共同研究チームは、炎症反応を制御する新たな分子「MKRN2」を発見しました。

ウイルスや細菌に感染したとき、私たちの体は炎症反応という一連の免疫反応を起こし、侵入した病原体と戦います。ところが、この炎症反応が何らかの原因で暴走する状態が続くと、アレルギー性疾患や、自己免疫疾患[用語1]を発症します。このことから、生体は免疫系を効率的に活性化するだけでなく、逆に抑制するシステムも備えており、炎症反応が過剰にならないよう巧妙に調節していると考えられています。田中貴志チームリーダーらはこれまで、免疫細胞内で核内タンパク質「PDLIM2[用語2]」が、炎症反応に必須の核内転写因子「NF-κB[用語3]」にユビキチン[用語4]という小さなタンパク質を付加(ユビチキン化)して、NF-κBの分解を誘導することで炎症反応を抑制する分子メカニズムを研究してきました。PDLIM2は自らが持つLIMドメイン[用語5]という特有の構造を介して、細胞内のさまざまなタンパク質と相互作用することにより機能を発揮することが知られていました。しかし、PDLIM2がNF-κBをユビキチン化して分解する反応の詳細なメカニズムは不明でした。

今回、共同研究チームは酵母ツーハイブリッド法[用語6]という手法を用いて、PDLIM2と結合するタンパク質を網羅的に探索し、炎症反応を抑制する新たなタンパク質分子の同定を試みました。その結果、MKRN2というタンパク質が、NF-κBのユビキチン化および分解を誘導することにより炎症反応を収束させる新たな分子であることを発見しました。実際、MKRN2はPDLIM2と結合し共同して、より効率的にNF-κBの働きを抑制するということが明らかになりました。また、MKRN2を欠損させた免疫細胞では、NF-κBの分解が妨げられ、コントロールの細胞と比べて、炎症反応が2~3倍増加することが分かりました。

今回解明したMKRN2による炎症反応の抑制機構は、炎症性疾患や自己免疫疾患の治療を目的とした人為的な免疫制御法の開発に役立つことが期待できます。

本研究成果は、英国のオンライン科学雑誌『Scientific Reports』(4月5日付け:日本時間4月5日)に掲載されました。

背景

ウイルスや細菌に感染したとき、私たちの体は炎症反応という一連の反応を起こすことで、これらの病原体と戦います。病原体を見つけ出す働きをする代表的な免疫細胞である樹状細胞[用語7]は、細胞膜上のToll(トール)様受容体(TLR)[用語8]というセンサーを使って病原体を認識します。そしてTLRから細胞内へシグナルが伝わり、最終的に炎症反応を誘導する際に鍵となる転写因子「NF-κB」を活性化します。活性化したNF-κBは、炎症反応に必要な多くの遺伝子が順序よく働くように指令を出すという、炎症反応の開始と進行に必要不可欠な役割を果たしています。ところが、このNF-κBが何らかの原因で過剰に活性化して免疫細胞が暴走する状態が続くと、アレルギー疾患や炎症性疾患、自己免疫疾患を発症することが報告されています。このため、正常な免疫応答を保ち炎症性疾患の発症を防ぐには、NF-κBの活性をオンにするだけでなく、それを適切な時点でオフにするシステムが重要です。

2007年に田中貴志チームリーダーらは、炎症反応の抑制を研究する中で見いだした「PDLIM2(PDZ and LIM domain protein 2)」という核内タンパク質が、NF-κBの分解を誘導することにより炎症反応を抑制することを明らかにしました[注1]。NF-κBは活性化すると細胞質から核へと移行し、炎症反応に必要な多くの遺伝子の転写を誘導しますが、PDLIM2は核内に移行したNF-κBにユビキチンという小さなタンパク質を付加(ユビキチン化)します。ユビキチン化はタンパク質分解酵素の目印となることから、ユビキチン化されたNF-κBは、プロテアソーム[用語9]というタンパク分解酵素複合体により分解され炎症反応が抑制されます。このように標的タンパク質を選別して結合することでユビキチン化する役割を担う分子を「ユビキチンリガーゼ」といいます。PDLIM2は、NF-κBに対するユビキチンリガーゼとしては世界で最初に報告されました。

しかし、PDLIM2がNF-κBをユビキチン化して分解する反応の詳細なメカニズムは不明でした。そこで共同研究チームは、酵母ツーハイブリッド法という手法を用いて、PDLIM2と結合するタンパク質分子を網羅的に探索することで炎症反応を抑制する新たなタンパク質を同定し、ユビキチン化のメカニズムを解明することを試みました。

- 注1)

- 2007年4月30日 理研プレスリリース「炎症反応を制御する新たなメカニズムを解明」Image may be NSFW.

Clik here to view.

研究手法と成果

酵母ツーハイブリッド法とは、2つのタンパク質が結合するかどうかを、酵母の細胞内で検出するシステムです。共同研究チームはこの手法を用いて、PDLIM2と結合するタンパク質を同定することを試みました。その結果、「MKRN2」というタンパク質が、PDLIM2と結合していることが分かりました。MKRN2は「RINGフィンガードメイン」という構造を持っています。一般的に、RINGフィンガードメインを持ったタンパク質はユビキチンリガーゼとして働くことが知られています。そこで、MKRN2のNF-κBに対する作用を調べたところ、MKRN2はPDLIM2と同様に、NF-κBと結合し、NF-κBをユビキチン化して分解に導くことでNF-κBの働きを抑制しました。このことから、MKRN2もNF-κBに対するユビキチンリガーゼであることが明らかになりました。

次に、NF-κBをユビキチン化・分解する反応において、MKRN2とPDLIM2という2つのユビキチンリガーゼがどのように働くのかを調べました。実験の結果、MKRN2を欠損させた細胞においては、PDLIM2がNF-κBをユビキチン化・分解する反応が著しく低下することから、PDLIM2が正常に働くためにはMKRN2の存在が必要であることが分かりました。さらに、MKRN2とPDLIM2の両者が存在するときには、それぞれ単独の場合と比べて、より効率的にNF-κBをユビキチン化・分解することも明らかになりました。

また、MKRN2を欠損させた樹状細胞をリポ多糖[用語10]で刺激したときの炎症性サイトカイン[用語11]の産生量を測定しました。その結果、コントロールの細胞と比べて2~3倍に増加しており、同時にNF-κBの分解も妨げられていました。

以上の結果から、MKRN2は、PDLIM2と共同でNF-κBをユビキチン化・分解して免疫反応を適切な時点で収束させることで、生体に過度な炎症反応が起こらないように制御していることが明らかになりました。

Clik here to view.

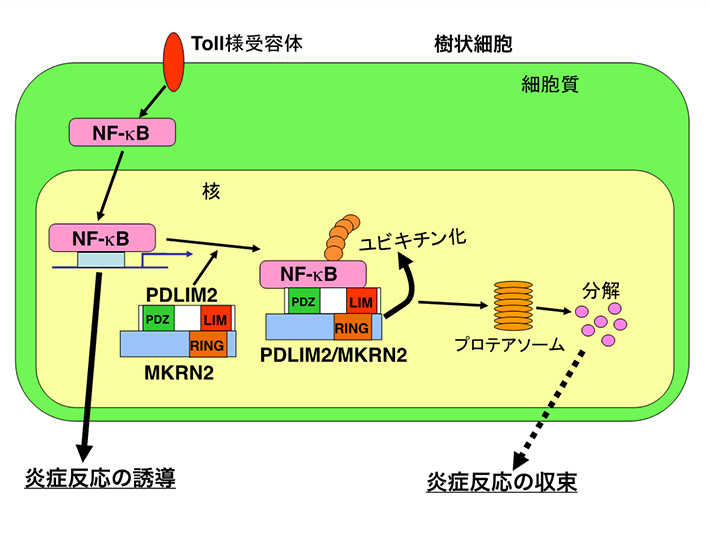

図1. MKRN2およびPDLIM2による炎症反応制御機構

樹状細胞において、NF-κBは活性化すると細胞質から核へ移行し、炎症反応に関連する一連の遺伝子の転写を促進することにより炎症反応を誘導する。MKRN2は、PDLIM2と共同して、核内に移行したNF-κBにユビキチンを付加(ユビキチン化)する。その結果、NF-κBはプロテアソームで分解されることで不活性化され、炎症反応は収束に向かう。

今後の期待

MKRN2とPDLIM2は、互いに協調し合って炎症反応を抑制していると考えられます。これらのタンパク質による炎症反応の抑制機構は、炎症性疾患や自己免疫疾患の治療を目的とした人為的な免疫制御法の開発に役立つと期待できます。

用語説明

[用語1] 自己免疫疾患 : 何らかの免疫異常によって自分の体や組織を異物のように認識し、自己抗体や自己に反応するリンパ球を作り、自分の体を攻撃する疾患。代表的なものに関節リウマチなどあるが、根本的な治療法は見つかっていない。

[用語2] PDLIM2 : PDZドメインとLIMドメインという2つの特殊な構造を持つタンパク質で、田中チームリーダーらが発見した。標的タンパク質となる転写因子をユビキチン化し分解を誘導することで、シグナル伝達を抑制させるように働く。

[用語3] NF-κB : 特定のDNA配列に結合して遺伝子の発現を制御するタンパク質を転写因子という。転写因子のNF-κBにはp65を含む5種類のサブユニットが知られており、これらが二量体を形成したものが転写因子として機能する。Toll様受容体が認識する菌体成分などの刺激で活性化され、炎症性サイトカインなどの発現を亢進させることで、炎症反応の誘導に中心的役割を果たす。

[用語4] ユビキチン : ユビキチンは76個のアミノ酸からなる小さなタンパク質で、標的となるタンパク質に多数のユビキチン分子が鎖状に結合すると、標的タンパク質はプロテアソームという巨大なタンパク質分解酵素複合体に認識され分解される。

[用語5] ドメイン : タンパク質分子中で複数の領域に分けることができる場合がある。これをドメインと呼び、特定の機能や構造で他と区別できる。

[用語6] 酵母ツーハイブリッド法 : 酵母の細胞内で目的のタンパク質を発現させて、タンパク質間の結合を検出する手法。試験管内で2つのタンパク質のみ存在する状態で相互作用を検討する実験系と比べて、酵母という真核細胞を用いることで、より生体内に近い条件での検討ができる。

[用語7] 樹状細胞 : 樹状突起を持つ白血球で、病原体を認識して取り込み、Tリンパ球に異物の情報を伝える。Tリンパ球は、病原体を攻撃したり、他の免疫細胞を刺激して抗体の生産を活性化する免疫細胞。

[用語8] Toll(トール)様受容体(TLR) : 病原体由来のさまざまな成分の認識に関与する膜タンパク質群の総称。ヒトでは10種類、マウスでは12種類が報告されており、それぞれのTLRが病原体特異的な成分(膜分子や核酸)を認識する。TLRはToll-like receptorの略。

[用語9] プロテアソーム : 細胞質や核内に分布しているタンパク質を分解する巨大な酵素複合体。ポリユビキチン鎖により標識されたタンパク質を選択的に分解する。

[用語10] リポ多糖 : グラム陰性桿菌の細胞壁を構成する糖脂質の1つ。樹状細胞の細胞膜表面にあるToll様受容体の1つTLR4を刺激することにより、転写因子NF-κBを活性する。

[用語11] 炎症性サイトカイン : サイトカインとは、細胞同士の情報伝達にかかわるさまざまな生理活性を持つタンパク質の総称。炎症性サイトカインとは、体内への病原体の侵入を受けて産生されるサイトカインで、生体防御に関与する多種類の細胞に働き、炎症反応を引き起こす。

論文情報

掲載誌 : |

Scientific Reports |

論文タイトル : |

MKRN2 is a novel ubiquitin E3 ligase for the p65 subunit of NF-κB and negatively regulates inflammatory responses |

著者 : |

Chanyoung Shin, Yuma Ito, Shota Ichikawa, Makio Tokunaga, Kumiko Sakata-Sogawa, Takashi Tanaka |

DOI : |

10.1038/srep46097 Image may be NSFW. Clik here to view.  |

Image may be NSFW.

Clik here to view.

生命理工学院 ―複雑で多様な生命現象を解明―

2016年4月に新たに発足した生命理工学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.

お問い合わせ先

理化学研究所 統合生命医科学研究センター

炎症制御研究チーム 国際プログラム・アソシエイト

東京工業大学生命理工学院博士課程(研究当時)

シン・チャンヨン

チームリーダー 田中貴志

E-mail : takashi.tanaka@riken.jp

Tel : 045-503-9283 / Fax : 045-503-7064

東京工業大学 生命理工学院

准教授 十川久美子

教授 徳永万喜洋

E-mail : mtoku@bio.titech.ac.jp

Tel : 045-924-5711 / Fax : 045-924-5831

取材申し込み先

理化学研究所 広報室 報道担当

E-mail : ex-press@riken.jp

Tel : 048-467-9272 / Fax : 048-462-4715

東京工業大学 広報・社会連携本部 広報・地域連携部門

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661