7月22日大岡山キャンパスの東工大レクチャーシアターにて、第4回キャンパスアジア・サマープログラム※の授業の一環として、「Technology of Tomorrow(明日の技術)」をテーマにした特別講義が開催されました。

- ※

- キャンパスアジア・プログラムとは、文部科学省補助事業「大学の世界展開力強化事業」により実施している、日中韓のトライアングル交流事業です。

本学リベラルアーツセンター パトリック・ハーラン講師(以下、パックン先生)を迎え、プログラムを共に推進している中国・清華大学、韓国・KAIST(韓国科学技術院)からの留学生、東工大生、欧州からの留学生、そして同じくキャンパスアジア・プログラムを実施している名古屋大学、九州大学の学生、留学生がパネリストとして登壇しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

東工大、名古屋大、九州大の各パネリスト

Clik here to view.

会場との意見交換

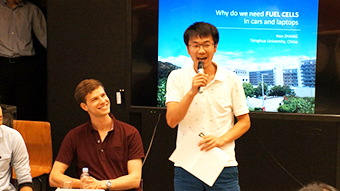

科学技術によって5年後、さらには10年後の環境・エネルギー、住居・生活、移動手段、通信システム、そして娯楽がどのようになっているべきか。現状の問題をどうやって解決し、そして自分はそこにどのような貢献ができるか―。各自の研究分野をベースに、各国からの留学生と東工大生、および他大学の学生が英語でプレゼンテーションを行い、さらにはパックン先生のリードのもと、学生が英語でディスカッションしました。

また、当日は名古屋、九州、東北の3大学と本学会場を遠隔講義システムで繋ぎ、特別講義の様子を中継すると共に、各大学の学生にもディスカッションに参加しました。

Clik here to view.

学生のプレゼンテーションは、ナノ技術を利用して病原菌を感知するセンサー、2020年東京オリンピックに向けた渋滞緩和策、また2030年に世界の人口の60%が中流層になることによる地球全体の資源問題など多岐にわたりました。会場の東工大生や留学生は、中継で結ばれた各大学の学生達も交えて、活発な意見交換を行いました。

Clik here to view.

Clik here to view.

学生によるプレゼンテーション、ディスカッション

日本人学生にとって英語でのプレゼンテーションや、留学生に交じってのフリーディスカッションは、まだ簡単なものではありません。そんな中、パックン先生はファシリテーター(進行役)として、各プレゼンテーションへのコメントや、会場も含めた学生達の、英語によるディスカッションを的確に導きました。そのため、リラックスした雰囲気の中で意見を述べ合う場が出来ていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

コメントするパックン先生

今後も国際部では、このような学生交流プログラムを通して、留学生と東工大生の討論の場などを企画・提供する予定です。