要点

- Co2FeSiホイスラー合金磁石と圧電体の接合構造(界面マルチフェロイク構造)において発現する巨大磁気電気結合効果(高効率な磁化方向変化)の起源を解明

- 電圧加中のX線磁気円二色性(XMCD)分光測定技術を用いることで、磁石中の特定の元素の軌道磁気モーメントの変化を検出

- 高性能な界面マルチフェロイク材料の開発指針を提示

界面マルチフェロイクス構造と磁化の向きやすさの制御

概要

東京工業大学 物質理工学院 材料系の合田義弘准教授、東京大学 大学院理学系研究科の岡林潤准教授、大阪大学 大学院基礎工学研究科の宇佐見喬政助教、浜屋宏平教授、同大学 大学院工学研究科の白土優准教授らの共同研究グループは、高いスピン偏極率[用語1]を有するCo2FeSiホイスラー合金磁石[用語2]と優れた圧電性能を有するPb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(PMN-PT)の積層構造からなる界面マルチフェロイク構造[用語3]における、巨大磁気電気結合効果(高効率な磁化方向変化)の起源を明らかにしました。

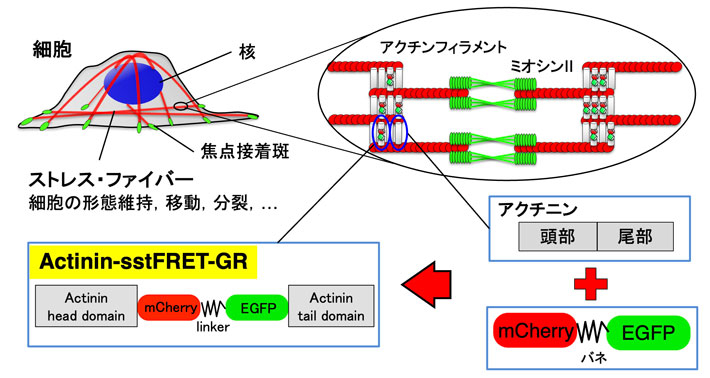

強磁性体(磁石)と圧電体[用語4]の接合構造からなる界面マルチフェロイク構造は、図1(a)に示すように、電圧印加により磁化方向を制御することができるため、半導体不揮発メモリとして注目されている磁気抵抗メモリ(MRAM)などのスピントロニクスメモリデバイスの新規情報書き込み技術として期待されています。ごく最近、浜屋教授らは、強磁性体として高いスピン偏極率を有するCo系ホイスラー合金磁石の一つであるCo2FeSiと、高い圧電性能を有するPMN-PTを組み合わせた界面マルチフェロイク構造を作製し、実用化の壁として存在していた10-5 s/m台の磁気電気結合係数を世界で初めて実証しました(関連情報を参照)。しかし、これらの材料の組み合わせにおいて、なぜ高い性能(高効率な磁化方向変化)が実現したのか起源は明らかになっていませんでした。

今回、研究グループは、界面マルチフェロイク構造に電界を印加しながらX線磁気円二色性(XMCD)分光[用語5]を測定する技術(オペランドXMCD分光)を用いることで、電圧印加による磁化方向に変化が生じる際に、Co2FeSi中のFeの軌道磁気モーメント[用語6]が顕著に変化することを実験的にXMCDスペクトルから捉えることに成功しました(図1(b))。さらに、この実験結果と第一原理計算[用語7]による理論的な考察の結果、圧電体(PMN-PT)から生じるひずみがCo2FeSi中のFeの軌道磁気モーメントを変化させることから、磁化方向が高効率に膜の面内にて変化することを明らかにしました。

近年IoT技術・AI技術がますます進展する中、半導体素子の消費電力が爆発的に増加することが予想されています。その中で本成果は、不揮発メモリ素子として期待されるMRAMを含む全てのスピントロニクス素子における低消費電力での磁化方向制御技術のための「界面マルチフェロイク材料」に関する基礎物理学の理解を進展させるとともに、軌道弾性からの同材料の設計指針を提示するものです。

図1. (a)界面マルチフェロイク構造の模式図。(b)FeとCoに関する電界印加中のX線磁気円二色性(XMCD)スペクトル。

発表内容

スピントロニクス技術を利用した磁性メモリデバイスは、磁石の磁化の向き(N極とS極)を情報の「1」と「0」に対応付けて情報を不揮発に記録しています。そのため情報書き込み時に磁石の磁化方向をスイッチすることが必要となります。現在、磁化方向のスイッチの手法としては、記録素子に電流を印加する方式が主流となっています。しかし通電に伴うジュール熱によりエネルギー損失が大きく、情報書き込みのための消費エネルギーが大きいことが問題となっています。そこで電流印加方式と比較して消費電力の少ない電圧印加型の磁化方向制御技術の開発が進められています。とりわけ、強磁性体(磁石)と圧電体の2層から構成される界面マルチフェロイク構造を利用した技術は、材料の選択肢が多いことや室温を含む幅広い温度領域で動作が可能といった応用上のメリットを備えており、有望な技術として注目されています。

ごく最近、同研究グループは、強磁性体として高いスピン偏極率を有するCo系ホイスラー合金磁石の一つであるCo2FeSiと、圧電体として高い性能を有するPMN-PTの組み合わせにより界面マルチフェロイク構造を作製し、磁化方向を効率よく制御できることを実証しました(2022年5月20日プレス発表済み)。しかしこれらの材料の組み合わせにおいて、なぜ高い性能が得られるのか、その起源は不明でした。

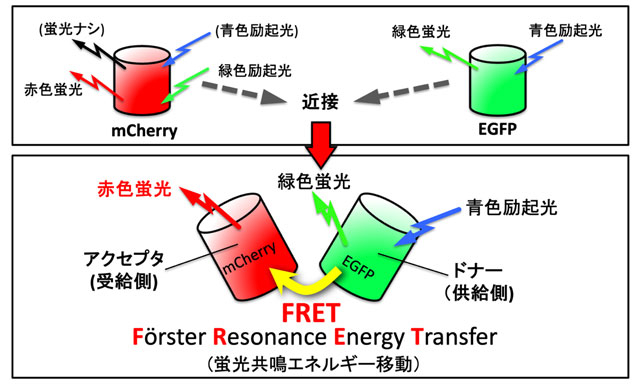

界面マルチフェロイク構造では、電圧を印加した際に圧電体層で生じる圧電ひずみが磁性層に伝播し、磁化方向を変調することが予想されます。そのため磁化方向制御の起源を明らかにするためには、磁性体層へひずみを印加した際に、磁性体の構成元素であるCoやFeの電子状態がどのように変化するのか、電子論的な「スピン」と「軌道」の観点から理解する必要があります。そこで研究チームは、電子軌道がつくる磁気モーメントを元素ごとに調べることが可能なXMCD分光測定に着目しました。研究グループのメンバーである東京大学岡林潤准教授は、これまで高エネルギー加速器研究機構放射光施設(KEK-PF)内のBL-7Aビームラインにおいて、測定試料に電圧を印加しながらXMCD分光測定が可能なオペランドXMCD分光の測定技術を確立してきました。この測定手法を用いて、正負の電圧を界面マルチフェロイク構造に印加した時の各スペクトルを測定し、スピン磁気モーメント[用語8]と軌道磁気モーメントの変化を調査しました。その結果、電圧の切り替えにより磁化方向が変化する時、Co2FeSi 中のFeのみ、軌道磁気モーメントが顕著に変化することを明らかにしました。さらに、この実験結果と第一原理計算による理論的な考察の結果、Feの軌道磁気モーメントの変化が、界面マルチフェロイク構造における電圧印加による磁化方向制御に重要な役割を担うことを明らかにしました。詳細な検討から、図2の状態密度の模式図のように、Coは完全スピン偏極した伝導電子を担い、Feは軌道磁気モーメントの変調を担うという、磁性層中の元素特有の役割が本研究によって初めて解明されました。

図2. Co2FeSiの状態密度の模式図

これまで、ひずみと磁化の関係は磁気弾性効果[用語9]として現象論的に定式化されていましたが、今回の研究により、電子論的なミクロな議論を加えて、印加されるひずみによる軌道磁気モーメントの変化によって、磁性層の磁気異方性[用語10]の変調を明瞭に説明できることが分かりました。本研究グループはこれを「軌道弾性効果」と名付けました。この発見は、固体物理学や磁性の教科書に付け加えられうる基礎事項となります。また、磁気異方性の操作に関する起源に迫るものであり、今後のスピントロニクスデバイス設計に向けた界面の電子状態の理解に指針を与えるものです。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

界面マルチフェロイクス構造を利用した電圧印加による高効率な磁化方向制御技術は、スピントロニクスメモリデバイスにおける新規情報の書き込み技術として期待されています。今回、実用化の壁として存在していた10-5 s/m台の磁気電気結合係数を既に実現しているCo2FeSi/PMN-PT界面マルチフェロイクス構造において、高効率な磁化方向変調の起源について理解が進展しました。この成果は、界面マルチフェロイク材料の開発指針に関する重要な知見を提供するものであり、この知見に基づき材料探索を進めることで、より高い性能を有する界面マルチフェロイクス構造を見出すことができると考えています。

発表者・研究者等情報

-

東京大学 大学院理学系研究科 スペクトル化学研究センター(化学専攻)

岡林潤 准教授 -

大阪大学

大学院基礎工学研究科

宇佐見喬政 助教

浜屋宏平 教授

大学院工学研究科

白土優 准教授 -

東京工業大学 物質理工学院 材料系

合田義弘 准教授

付記

本研究は、以下の事業の支援を受けて行われました。 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 チーム型研究CREST(課題番号:JPMJCR18J1)、研究領域「実験と理論・計算・データ科学を融合した材料開発の革新」(研究総括:細野秀雄 東京工業大学 栄誉教授/元素戦略研究センター長)研究課題「界面マルチフェロイク材料の創製」(研究代表者:谷山智康 名古屋大学大学院理学研究科 教授)、科研費基盤研究(S)研究課題「トンネル磁気抵抗効果の新展開:軌道対称性効果の解明と新規量子デバイスの創出」(課題番号:22H04966)、科研費基盤研究(S)研究課題「ゲルマニウムスピンMOSFETの実証」(課題番号:19H05616)、スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク(Spin-RNJ)。

用語説明

[用語1] スピン偏極率 : 物質の電気伝導に寄与する電子のスピンは、上向きと下向きの二種類の状態を取る。スピン偏極率は、この上向きスピン数と下向きスピン数の差で定義され、スピン偏極率が1となる材料はハーフメタルと呼ばれる。スピントロニクスデバイスの高性能動作に重要な指標である。

[用語2] ホイスラー合金磁石 : 構成原子が規則正しく配列した規則合金磁石の一種であり、ドイツのホイスラーによって発見された。その構成元素や規則性に依存してさまざまな特性を示す物質が発見されている。特に、Co2FeSiなどのCo系ホイスラー合金磁石では完全にスピン偏極したハーフメタル状態が理論的に予想されており、高性能なスピントロニクス材料として注目を集めている。

[用語3] 界面マルチフェロイク構造 : 強磁性体と圧電体または強誘電体(圧電体の中でも、自発的に分極が生じ、その自発分極が電界により反転可能な物質)の2層構造で構成され、磁性状態を電界で制御することができる。

[用語4] 圧電体 : 外場を加えた時に物質を構成する原子やイオンの相対位置が変化し、表面にプラスとマイナスの電荷(分極)が生じる現象を圧電効果と呼ぶ。一方、電界印加により物質の形状を変化させることを逆圧電効果と呼ぶ。これらの現象が顕著に現れる物質を圧電体と呼ぶ。圧電体は、機械的変化と電気的変化を互いに変換できるため、振動センサー、圧力センサー、アクチュエータなどに用いられている。

[用語5] X線磁気円二色性(XMCD)分光 : 放射光を用いることで左周り、右周りにねじれた円偏光を試料に照射できる。これにより元素の内殻から遷移する吸収スペクトルを測定する。左右円偏光による各元素の吸収強度の違いがXMCDである。これにより、元素別の磁気状態について知ることができる。

[用語6] 軌道磁気モーメント : 原子を構成する電子はミクロな磁石(磁気モーメント)としての性質を有している。電子は原子核の周りを公転運動しており、この公転運動により生じる磁気モーメントを軌道磁気モーメントと呼ぶ。

[用語7] 第一原理計算 : 物質を構成する基本粒子である原子核と電子の運動、およびその間に働く相互作用のみを入力パラメータとして物質の性質を探る物理計算手法。実験とは独立して近似の範囲内では非常に高精度に、物質の物性を計算することができる。

[用語8] スピン磁気モーメント : 原子核の周りを公転運動する電子は、自転に相当するスピンと呼ばれる性質も有している。このスピンが起源となり生じる磁気モーメントをスピン磁気モーメントと呼ぶ。

[用語9] 磁気弾性効果 : 磁石がひずむと磁気モーメントも変化すること。逆過程もあり、物質が磁化するとひずむことも含まれる。

[用語10] 磁気異方性 : 磁石の向きやすさを表す。向きやすい容易軸と向きにくい困難軸があり、これらの向きやすさの違いが大きいと、磁石としての性能が向上する。

論文情報

掲載誌 : |

NPG Asia Materials |

論文タイトル : |

Strain-induced specific orbital control in a Heusler-alloy-based interfacial multiferroics |

著者 : |

Jun Okabayashi*, Takamasa Usami*, Amran Mahfudh Yatmeidhy, Yuichi Murakami, Yu Shiratsuchi, Ryoichi Nakatani, Yoshihiro Gohda, and Kohei Hamaya |

DOI : |

- プレスリリース スピントロニクス界面マルチフェロイク材料の開発指針を提示 —磁石中の軌道磁気モーメントの役割を明らかに—

- 世界最高性能のスピントロニクス界面マルチフェロイク構造を実証|東工大ニュース

- 原子スケールの構造制御でエネルギー損失を軽減する|東工大ニュース

- 合田義弘 Yoshihiro Gohda|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 合田研究室

- 合田義弘研究室|物質理工学院 研究室検索サイト(MCT-LabSearch)

- 【研究室紹介】合田研究室|材料系 News

- 物質理工学院 材料系

- 東京大学 大学院理学系研究科・理学部

- スペクトル化学研究センター

- 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究科

- 科学技術振興機構

- 研究成果一覧

お問い合わせ先

東京工業大学 物質理工学院 材料系

准教授 合田義弘

Email gohda.y.ab@m.titech.ac.jp

Tel / Fax 045-924-5636

東京大学 大学院理学系研究科 スペクトル化学研究センター(化学専攻)

准教授 岡林潤

Email jun@chem.s.u-tokyo.ac.jp

Tel / Fax 03-5841-4418

大阪大学 大学院基礎工学研究科 附属スピントロニクス学術連携研究教育センター

教授 浜屋宏平

Email hamaya.kohei.es@osaka-u.ac.jp

Tel / Fax 06-6850-6330

取材申し込み先

東京工業大学 総務部 広報課

Email media@jim.titech.ac.jp

Tel 03-5734-2975 / Fax 03-5734-3661

東京大学 大学院理学系研究科・理学部 広報室

Email media.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

Tel / Fax 03-5841-0654

大阪大学 基礎工学研究科 庶務係

Email ki-syomu@office.osaka-u.ac.jp

Tel 06-6850-6131 / Fax 06-6850-6477

大阪大学 工学研究科 総務課 評価・広報係

Email kou-soumu-hyoukakouhou@office.osaka-u.ac.jp

Tel 06-6879-7231 / Fax 06-6879-7210

科学技術振興機構 広報課

Email jstkoho@jst.go.jp

Tel 03-5214-8404 / Fax 03-5214-8432

JST事業に関すること

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

安藤裕輔

Email crest@jst.go.jp

Tel 03-3512-3531 / Fax 03-3222-2066