要点

- 低温(55℃~)で巨大な自発分極(8 μCcm-2)および比誘電率(8,000)を有する強誘電性二量体分子液晶の開発に成功

- 3つの極性相(ネマチック相、スメクチック-A相、等方相)を利用することで、巨大自発分極および比誘電率を実現

- 二量体分子をコンデンサ、圧電素子、静電アクチュエータ、3次元映像表示素子等の電子デバイスに適用することにより、性能向上に貢献

概要

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所の中杉茂正民間等共同研究員、石崎博基特任教授、姜聲敏特任准教授(以上、LG Japan Lab株式会社研究員兼務)、曽根正人教授、渡辺順次特任教授、Tso-Fu Mark Chang(チャン・ツォーフー)准教授、同 工学院 電気電子系の間中孝彰教授の共同研究チームは、東京工業大学LG Material & Life Solution協働研究拠点において、低温で8 μCcm-2を超える自発分極[用語1]と8,000を超える比誘電率を有する強誘電性二量体分子液晶を開発した。

強誘電性液晶[用語2]は、高い自発分極と比誘電率[用語3]を持つ特異な液晶の一種である。その中でも、二量体分子は簡便な分子構造と低温での強誘電相の形成が可能なため、応用展開に優れた材料として期待されている。本研究では、フッ素置換されたメソゲンコアをサイドウイングとしてペンタメチレンスペーサーで連結したdi-5(3FM-C4T)という二量体分子を開発した。この二量体分子は、低温(55~211℃)で液晶を発現し、また本分子は、ネマチック相、スメクチック相および等方相の3つの極性相から成り、巨大な自発分極(8 μCcm-2)と比誘電率(8,000)を示すことが確認され、低温で強誘電性を示す二量体液晶の開発に成功した。本研究により開発した二量体分子を用いることにより、電子機器の小型化と低消費電力を実現する「コンデンサ」や、低電圧駆動が可能な「圧電素子」と「静電アクチュエータ」、3次元映像を表示する「ホログラフィックディスプレイ」等への展開が可能となる。これにより、自動車、産業ロボット、医療機器などの分野での新たな応用が期待される。

本研究成果は、LG Japan Lab 株式会社と東京工業大学の共同研究である東京工業大学 LG Material & Life Solution協働研究拠点によるもので、7月27日付の「The Journal of Physical Chemistry B」に掲載された。

背景

強誘電性液晶は、通常の液晶に比べて高い自発分極と比誘電率を示すことから、電子デバイスにおいて革新的な応用が期待されている。また、高速スイッチング性やメモリー効果を有することから、微細画素構造を必要とするホログラフィックディスプレイの実現に好都合な材料として最近注目されている。

強誘電性の発現には、分子の対称性を低下させる必要があり、そのためにキラル分子[用語4]を導入したキラルスメクチック-C相、特異な官能基を有するネマチック相および屈曲構造を持つ屈曲分子が開発されてきた。特に、屈曲分子は屈曲構造そのものが分子内の対称性を低下させる特性を持っているため、特異な官能基の導入を必要とせず、簡便な分子構造で強誘電性を発現することが可能である。また、屈曲分子の一部には、二量体分子として知られる分子が存在する。通常の屈曲分子は、芳香族中心核の1,3位にメソゲン[用語5]を連結している一方、二量体分子はメソゲンの連結部として柔軟なアルキレン基(炭素数が奇数)を含んでいる。この柔軟なアルキレン基により、二量体分子は通常の屈曲分子に比べ、低温での強誘電相の形成が可能となり、応用展開の面で優れている[参考文献1 - 3]。

本研究では、二量体分子に焦点を当て、巨大な自発分極および比誘電率を有する新規材料の開発に取り組んだ。

研究成果

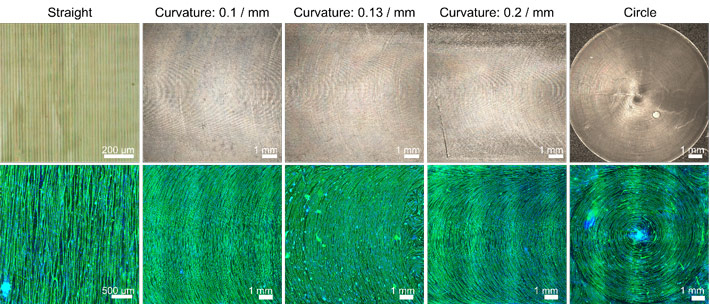

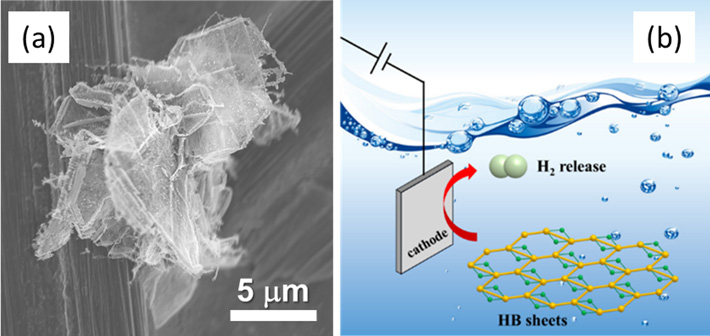

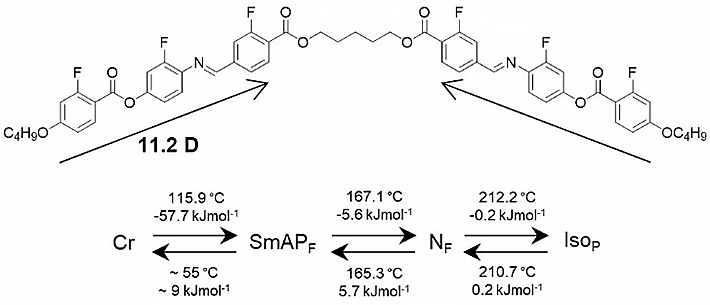

本研究では、巨大な自発分極および比誘電率を実現するために、大きな双極子モーメント[用語6]を持つ新規な二量体分子の開発を行った。具体的には、フッ素置換されたメソゲンコアをサイドウイングとしてペンタメチレンスペーサーで連結した構造を持つ、di-5(3FM-C4T)という二量体分子を合成した(図1)。効果的なフッ素置換により、di-5(3FM-C4T)のメソゲンコアは密度汎関数理論により、11.2 Dという非常に大きな双極子モーメントを持つことが明らかになった。di-5(3FM-C4T)の構造解析を行ったところ、強誘電ネマチック(NF)相、強誘電スメクチック-A(SmAPF)相、極性等方性(IsoP)相を形成することを明らかにした(図1)。

- 図1.

- di-5(3FM-C4T)の分子構造および相。転移温度とエンタルピー変化は、示差走査熱量測定により得られた。片側メソゲンの長軸方向の双極子モーメントは密度汎関数法によって計算している。

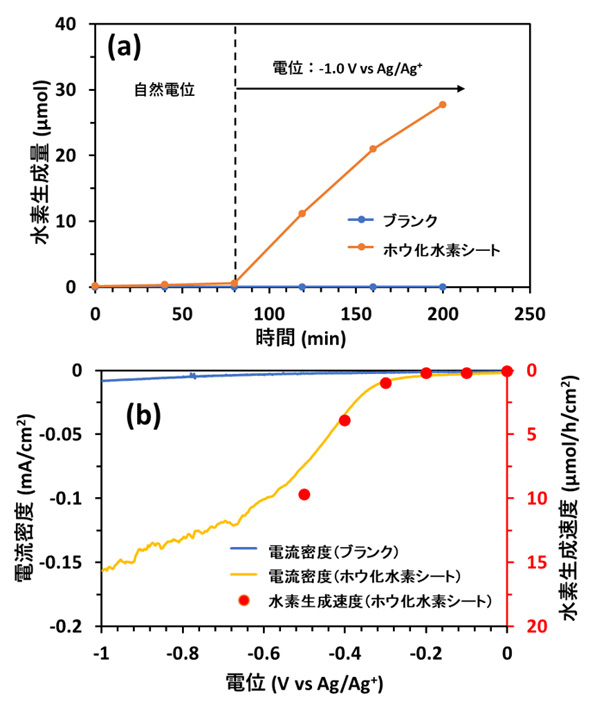

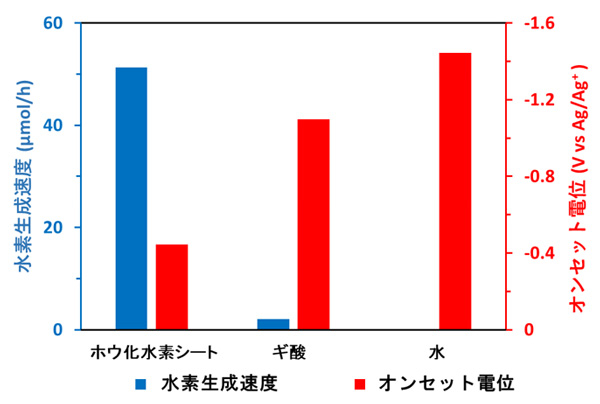

NF相は、図2(a)に示すように、U字型分子から構成され、自発分極が約8 μCcm-2という高い値を示し(図3)、メソゲンコアの大きな双極子モーメントを反映している。一方、SmAPF相は図2(b)に示すように、屈曲した形状の分子から成り、自発分極が約4 μCcm-2と高い値を有している(図3)。この自発分極は屈曲角が120°を反映した双極子モーメントであるため、NF相の半分であるが、従来の屈曲分子の中では最高水準である。高温側のIsoP相については、構造解析中であるが、依然として極性構造を示し、小さなドメインに分子の極性凝集がある可能性がある。

これらの極性相は巨大な双極子モーメントを反映した8,000を超える比誘電率を示している(図4)。

図2. (a) NF相と(b) SmAPF相の配向構造

図3. 厚さ3μmのITOセルで測定したdi-5(3FM-C4T)における自発分極の温度依存性。

図4. 厚さ3μmのITOセルで測定したdi-5(3FM-C4T)における比誘電率の温度依存性。

社会的インパクト

今回、開発した巨大な自発分極と比誘電率を有する二量体分子を媒体として適用することで、さまざまな高性能電子デバイスの実現が可能である。例えば、コンデンサに適用することで、電子機器の小型化と低消費電力化の実現が可能となる。さらに、圧電素子と静電アクチュエータへの適用により、低電圧駆動が可能となり、制御技術の改善と省エネルギーの産業プロセスに貢献する。3次元映像表示素子への応用では、微細画素構造において画素間のクロストークが発生しにくく、高速光スイッチングが可能となり、ホログラフィックディスプレイの実現技術として有望である。このように、自動車、産業ロボット、医療機器、映像表示機器などの分野で新たな応用が見込まれる。

今後の展開

本研究において、開発された二量体分子の3つの極性相は粘性液体であるため、実用化においてはエラストマー化やゲル化といった固定化技術の研究が必要不可欠である。これらの固定化技術の進展に伴い、強誘電性材料の適用分野が拡大し、新たな応用分野への展開が期待される。

付記

本研究は、東京工業大学に設置された「LG×JXTGエネルギー スマートマテリアル&デバイス共同研究講座(2019年4月- 2021年3月)」および「LG Material & Life Solution協働研究拠点(2021年4月-)」において実施されたものである。

[1] |

掲載誌 : |

Material Advances |

論文タイトル : |

Huge dielectric constants of the ferroelectric smectic-A phase in bent-shaped dimeric molecules |

|

著者 : |

Shigemasa Nakasugi, Sungmin Kang, Junji Watanabe, Hiroki Ishizaki, Masato Sone |

|

DOI : |

[2] |

掲載誌 : |

The Journal of Physical Chemistry B |

論文タイトル : |

Electric Switching Behaviors and Dielectric Relaxation Properties in Ferroelectric, Antiferroelectric, and Paraelectric Smectic Phases of Bent-Shaped Dimeric Molecules |

|

著者 : |

Shigemasa Nakasugi, Sungmin Kang, Tso-Fu Mark Chang, Hiroki Ishizaki, Masato Sone, Junji Watanabe |

|

DOI : |

[3] |

掲載誌 : |

The Journal of Physical Chemistry B |

論文タイトル : |

Spontaneous Polarization Characteristics in Polar Smectic Phases of Fluoro-Substituted Bent-Shaped Dimeric Molecules |

|

著者 : |

Shigemasa Nakasugi, Sungmin Kang, Tso-Fu Mark Chang, Takaaki Manaka, Hiroki Ishizaki, Masato Sone, Junji Watanabe |

|

DOI : |

用語説明

[用語1] 自発分極 : 外部からの影響を受けずに物質が自ら分極する現象を指す。これは通常、分子構造や分子の対称性に起因している。物質が特定の構造を持ち、その対称性が破れることによって自発的に電荷が配列される。

[用語2] 強誘電性液晶 : 特定の相転移によって自発的に極性を持つ性質を示す液晶。通常の液晶は電場に応じて分子の配向が変わるが、強誘電性液晶はそれに加えて自発的な極性を持つことが知られている。

[用語3] 比誘電率 : 分極のしやすさ(蓄える電気量の大きさを示す)のことをいい、絶縁体としての性能を評価する一つの基準となる。比誘電率は、真空または空気の誘電率に対する物質の誘電率を表す。

[用語4] キラル分子 : 3次元の物体がその鏡像と重ね合わすことが出来ない性質を有する分子のことである。

[用語5] メソゲン : 液晶性を発現するような剛直な部位。

[用語6] 双極子モーメント : 分極の大きさを表すベクトル量。正負の電荷の大きさと距離の積で定義され、単位はC・mあるいはD(デバイ、1D=3.33564×10−30 C・m)。

論文情報

掲載誌 : |

The Journal of Physical Chemistry B |

論文タイトル : |

Three Distinct Polar Phases, Isotropic, Nematic, and Smectic-A Phases, Formed from a Fluoro-Substituted Dimeric Molecule with Large Dipole Moment |

著者 : |

Shigemasa Nakasugi, Sungmin Kang, Tso-Fu Mark Chang, Takaaki Manaka, Hiroki Ishizaki, Masato Sone, Junji Watanabe |

DOI : |

- プレスリリース 低温で巨大な自発分極および比誘電率を有する強誘電性二量体分子液晶の開発に成功 —電子デバイスの性能向上への貢献—

- 曽根正人 Masato Sone|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 石崎博基 Hiroki Ishizaki|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 姜聲敏 Sung Min Kang|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 渡辺順次 Junji Watanabe|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- CHANG TSO-FU Tso-fu Chang|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 間中孝彰 Takaaki Manaka|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 曽根・Chang研究室

- 間中・田口研究室

- 物質理工学院 材料系

- 工学院 電気電子系

- 未来産業技術研究所

- 科学技術創成研究院(IIR)

- オープンイノベーション機構

- 研究・産学連携本部

- LG Japan Lab株式会社

- 研究成果一覧

お問い合わせ先

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所

教授 曽根正人

Email sone.m.aa@m.titech.ac.jp

Tel 045-924-5043 / Fax 045-924-5044

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 LG Material & Life Solution 協働研究拠点 特任教授/LG Japan Lab株式会社 先端研究1室 責任研究員

石崎博基

Email ishizaki.h.ad@m.titech.ac.jp

Tel 045-924-5479

取材申し込み先

東京工業大学 総務部 広報課

Email media@jim.titech.ac.jp

Tel 03-5734-2975 / Fax 03-5734-3661