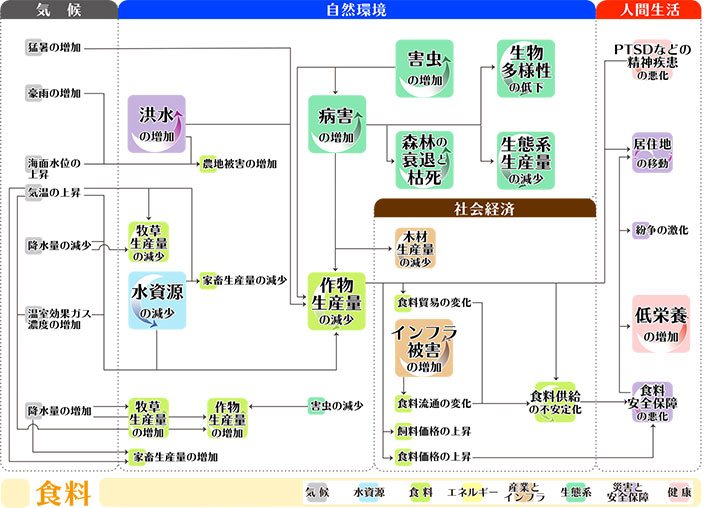

要点

- 電子移動度7.16 cm2 V-1 s-1の電子輸送型高分子トランジスタを開発

- 分子内水素結合を利用することで高分子の平面性を最適化

- 非常に小さい分子間距離3.40Åを有する結晶性薄膜を形成

概要

東京工業大学 物質理工学院 材料系の王洋博士研究員と道信剛志准教授らは、世界最高レベルの電子移動度7.16 cm2 V-1 s-1を示し、かつ電子輸送型(n型)のみで作動する高分子トランジスタの開発に成功した。非常に強い電子アクセプター性[用語1]のモノマー[用語2]を2つ組み合わせることにより、n型の有機半導体高分子[用語3]を合成するとともに、分子内水素結合[用語4]を利用して有機半導体高分子の平面性を向上させる技術を確立した。

得られた有機半導体高分子の薄膜をX線回折で測定したところ、3.40Å(オングストローム)の非常に小さい分子間距離を有する結晶性薄膜であることが明らかになった。また、開発した高分子トランジスタは1ヵ月以上大気下で保存しても明確な劣化が認められず、引加電圧に対しても優れた安定性を示した。

この成果は1月31日発行のアメリカ化学会誌「Journal of the American Chemical Society」オンライン版に掲載された。

研究成果

有機半導体高分子は通常、2つ以上のモノマーの重縮合[用語5]で合成され、モノマー間の立体障害[用語6]によるねじれがあるために平面性が高い主鎖構造を得ることが困難だった。特に、電子輸送性の有機半導体高分子を得るためには、カルボニル基やニトリル基などの電子吸引性基が置換したモノマーを使用する必要があるが、それらの置換基はモノマー間の大きな立体障害となることが問題となっていた。

今回の研究では、ベンゾチアジアゾールとナフタレンジイミドという非常に強い電子吸引性モノマー[用語7]を選択し、電子のみを輸送する有機半導体高分子の開発を目指した。モノマー間の距離を効果的に離し、かつ高い平面性を確保するために、ビニレンスペーサー[用語8]を新たに導入した。ビニレンに置換した水素原子が、ベンゾチアジアゾールに置換したフッ素原子やナフタレンジイミドのカルボニル酸素原子[用語9]と水素結合することにより、立体障害を回避して比較的高い平面性を得ることに成功した。

二量体モデルのDFT計算[用語10]では、ビニレンスペーサーを導入することによって隣接モノマー間のねじれ角が大きく減少することが明らかとなった。また、高分子薄膜のX線回折測定[用語11]では、π-π相互作用[用語12]に由来する分子鎖間の距離が非常に小さく、結晶性の大幅な向上が示唆された。

有機トランジスタのシリコン基板上にアルキル単分子膜[用語13] を用いた場合は若干の正孔輸送が観測される場合があったが、アミノアルキル単分子膜を用いると電子のみが流れ、高分子トランジスタとしては世界最高レベルの電子移動度7.16 cm2 V-1 s-1を達成した。

通常、n型の有機トランジスタは大気安定性に問題がある場合が多いが、フッ素が置換したベンゾチアジアゾールから成る高分子トランジスタは、1ヵ月大気下に保存しても明確な劣化は見られず、電圧の繰り返し印加に対しても優れた安定性を示した。

研究の背景

アモルファスシリコンの移動度を超える高い移動度を実現することが、有機半導体高分子を実用化する際に一つの目安になるとされている。正孔のみを輸送する有機半導体高分子では10 cm2 V-1 s-1を超える非常に高い移動度が達成されているが、電子のみを輸送する有機半導体高分子では隣接モノマー間の立体障害のため十分な結晶性薄膜を形成できていなかった。そのため、高い平面性を有する電子吸引性モノマーからなる高分子の合理的な設計指針が求められていた。

今後の展開

今回の成果は、電子のみを輸送する高移動度半導体高分子の明確な設計指針を与えており、他のモノマー構造にも適用できる汎用性を有している。n型の有機半導体として高い安定性も兼ね備えているため、正孔輸送型半導体高分子と組み合わせることで、全有機高分子型のデジタル回路や熱電変換素子、太陽電池などに応用できると考えられる。

図1. 電子輸送型有機半導体高分子の設計、薄膜構造解析および薄膜トランジスタの特性。

用語説明

[用語1] 電子アクセプター性 : 電子を受け取りやすい性質のことであり、有機分子の場合、電子吸引性骨格や置換基を導入することで実現することが多い。

[用語2] モノマー : 高分子を構成している繰返し単位の構造成分のこと。

[用語3] 有機半導体高分子 : 溶液から薄膜デバイスを作製できる有機材料であり、有機エレクトロニクスの鍵になる材料として期待されている。正孔(プラスの電荷)と電子(マイナスの電荷)と呼ばれるキャリアを流すことができ、それによって電流が生じる。キャリアの伝導は分子間のホッピングを介して起こるため、半導体高分子の結晶性を向上させることが重要。

[用語4] 分子内水素結合 : 水素原子が同じ分子内に存在する窒素原子やフッ素原子などの孤立電子対とつくる非共有結合性の相互作用。

[用語5] 重縮合 : 多官能性モノマー間の反応で副生物をともない目的とする高分子を合成する方法である。二官能性モノマー間の重縮合では直線状の高分子が得られる。

[用語6] 立体障害 : 分子を構成する原子または部分がぶつかることで自由回転が制限されることを指す。平面性の高い分子を設計する際は、分子内の立体障害が少ないようにする必要がある。

[用語7] 電子吸引性モノマー : 電子輸送性高分子の成分となる化学構造。正孔の生成および輸送を妨げるため、電子吸引性基であるフッ素やカルボニル基、ニトリル基が置換した構造がしばしば用いられる。

[用語8] ビニレンスペーサー : 化学構造(-CH=CH-)で表され、共役骨格が両端に置換した場合、π電子の拡がりを補助するスペーサーとなる。

[用語9] カルボニル酸素原子 : 化学構造(-C(=O)-)で表されるカルボニル基に含まれる酸素原子のこと。

[用語10] DFT計算 : 密度汎関数法を用いて安定な構造を計算で見積もることができる。最近では計算の精度が上がり、実験結果をサポートする一つの主要な方法となっている。

[用語11] X線回折測定 : 高分子薄膜の試料にX線を照射した際、散乱や干渉の結果生じる回折像から高分子がどのように配列しているかを見積る方法である。高分子の配向や分子間の距離がトランジスタの移動度と相関があることが知られている。

[用語12] π-π相互作用 : π電子を含む芳香環の間に働く分子間力であり、半導体高分子の場合、主要な分子間力の一つ。π-π相互作用が強い高分子は一般的に結晶性となる。

[用語13] アルキル単分子膜 : アルキル分子1層が並んでできている膜。有機トランジスタの場合、アルキル単分子膜を絶縁層として利用することが多い。

論文情報

掲載誌 : |

Journal of the American Chemical Society |

論文タイトル : |

Significant Improvement of Unipolar n-Type Transistor Performances by Manipulating the Coplanar Backbone Conformation of Electron-Deficient Polymers via Hydrogen-Bonding |

著者 : |

Yang Wang, Tsukasa Hasegawa, Hidetoshi Matsumoto, and Tsuyoshi Michinobu |

DOI : |

- プレスリリース 水素結合を利用して高分子トランジスタを開発 ―デジタル回路や熱電変換素子、太陽電池などへの応用にめど―

![PDF]()

- 高い電子移動度を持つ有機半導体高分子を開発│東工大ニュース

- 道信研究室 ―研究室紹介 #39―│材料系 News

- 道信研究室

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 道信剛志 Tsuyoshi Michinobu

- 物質理工学院 材料系

お問い合わせ先

東京工業大学 物質理工学院 材料系

准教授 道信剛志

E-mail : michinobu.t.aa@m.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-3774 / Fax : 03-5734-3774

取材申し込み先

東京工業大学 広報・社会連携本部 広報・地域連携部門

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661