要点

- 適応放散のモデル魚種シクリッド5種の全ゲノムDNA配列を決定

- ゲノム中に機能的制約の緩和や正の淘汰の痕跡を数多く発見

- 祖先多型が急速な適応放散のゲノム基盤である可能性を示唆

概要

東京工業大学大学院生命理工学研究科の二階堂雅人(助教)、西原秀典(助教)、岡田典弘(名誉教授)が参画している国際研究チーム[用語1] は、東アフリカの三大湖に生息する淡水魚シクリッドの形態的・生態的な多様性は、祖先のゲノム中に存在した多型[用語2] がDNAレベルでの基盤となって生み出されたことを突き止めた。三大湖とその周辺河川に生息するシクリッド計5種の全ゲノムの塩基配列を解読、解析して実現した。

具体的には、三大湖に生息するシクリッドのゲノムは、河川に生息する祖先種に比べ、遺伝子重複[用語3] や遺伝子コード領域[用語4] におけるDNA配列の多様化、転移因子[用語5] 挿入に伴う遺伝子発現の多様化が顕著であった。さらに適応放散[用語6] を起こす前の祖先集団中のゲノムに存在していた多型が、その後の急速な多様化や平行進化[用語7] に寄与した可能性を見いだした。

シクリッドは大規模な適応放散や平行進化の好例として生物学的に極めて重要なグループであることが知られていたが、分子レベルでの解明はこれまでなされていなかった。同チームは今後、今回の研究で明らかになったDNAの違いが実際に形態の多様化に関わっているのか、そして、そのDNAの違いに自然選択[用語8] は働いたのかを実験的に検証していく。成果は9月に発行の英科学誌「ネイチャー」に掲載された。

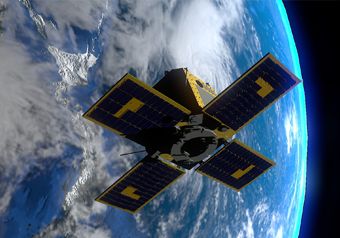

研究の背景と経緯

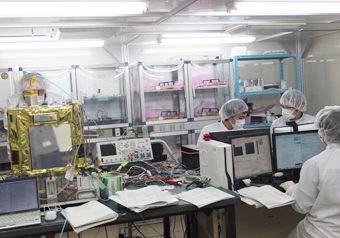

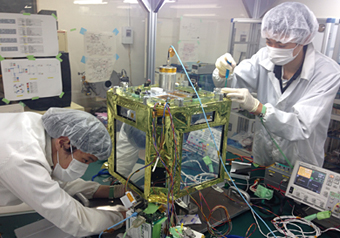

東アフリカの大地溝帯(アフリカ大陸を南北に縦断する巨大な谷)に位置する三大湖(ビクトリア湖、マラウィ湖、タンガニィカ湖)には、形態的・生態的に非常に多様化したシクリッドが数百種を超えて生息しており、これらはすべて各湖に固有の種であることが分かっている(図1)。また、これらのシクリッドは各湖において急速な適応放散を遂げたことが知られており、形態や生態が如何にして進化・多様化するのかをDNAレベルで研究することが可能なモデル魚種として世界の研究者が注目している。

![東アフリカ三大湖と周辺河川に生息するシクリッド]()

図1. 東アフリカ三大湖と周辺河川に生息するシクリッド

これまでシクリッドの進化研究は、各研究者が特定の遺伝子配列に狙いをつけて、もしくは絞り込みをかけた上で、それらの遺伝子配列を種間で比較する形で進められてきた。しかし、次世代シーケンサー[用語9] の登場によりその様相は一変し、全ゲノム配列を一気に解読することも可能となってきた。

ただ研究対象とする種の選別やゲノム決定、さらには進化解析を考えると1研究機関がすべてを網羅するには規模が大きすぎるため、2003年9月に箱根で開催されたシクリッドの国際会議にてゲノムコンソーシアムの設立が議論された。今回のゲノム計画は、その議論に基づいてトーマス・コーカー教授(メリーランド大)が作成した提案書![PDF]() に沿って進められた。

に沿って進められた。

研究成果

今回の研究は、東アフリカ産シクリッド全体をうまく網羅するように(1)河川に生息し東アフリカ産シクリッドの中ではもっとも祖先的なティラピア(オレオクロミス・ニロティカス)(2)タンガニィカ湖に生息するネオランプロロガス・ブリチャーディ(3)タンガニィカ湖の浅瀬もしくは周辺河川などに生息する広域分布種のアスタトティラピア・ブルトニ(4)マラウィ湖に生息するメイランディア・ゼブラ(5)ビクトリア湖に生息するプンダミリア・ニエレレイ―について全ゲノムDNA配列を決定した。

まず、国際研究チームは計5種のシクリッドに加えて、これまでに全ゲノム配列が決定されているモデル魚種の中からメダカ、トゲウオ、フグを含めて構築した分子系統樹[用語10] 上の各枝における遺伝子重複の割合を算出した。すると興味深いことに、東アフリカ産シクリッドが放散を遂げた枝において、顕著にその値が高いことが明らかとなった。これは、遺伝子重複がシクリッドの多様性を生み出すDNAレベルでの基盤となった可能性を示唆している。これまでにも遺伝子重複が生物の多様化に重要であることは議論されてきたが、それが実際のデータとして示されたことは今回研究の重要な点であると考えられる。

次に、シクリッドの遺伝子コーディング領域の進化速度を算出したところ、河川に生息する祖先的なティラピアと比較して三大湖で多様化を遂げたシクリッドの方が、タンパク質のアミノ酸を変える非同義置換率[用語11] が有意に高いことが示された(図2)。非同義置換率の上昇は遺伝子の機能的な制約[用語12] が緩んだこと、もしくは遺伝子が正の淘汰を受けたことを示している[用語13] 。

![東アフリカ産シクリッドにおける非同義置換率と同義置換率の比較]()

図2. 東アフリカ産シクリッドにおける非同義置換率と同義置換率の比較

今回の解析では三大湖産シクリッドのゲノム中における機能的制約の緩和が、遺伝子の発現を調節する非翻訳領域への変異率の上昇といった面からも観察されており、機能緩和や正の淘汰がシクリッドの適応放散に関与してきた可能性を示唆する結果といえる。

そして、今回もっとも注目すべき結果として、ビクトリア湖産シクリッドにおいて種間での分化が高い変異サイト(つまり種の分化や形態的多様化に関わると予想される変異サイト)の多くが、過去の祖先集団に存在していた多型(祖先多型、standing variation)に由来するものである可能性を示唆した(図3)。一般に、生物集団中には種内で固定せずに種間においても共有される多型が存在することが分かっているが、ゲノム中に占めるその割合は低く、それが進化に寄与する可能性も低いと考えられてきた。

![ビクトリア湖産シクリッドゲノム中における遺伝的分化度Fst値(左パネル)と、全変異サイトおよび祖先多型由来変異サイトにおける遺伝的分化度の分布(右パネル)]()

図3.

ビクトリア湖産シクリッドゲノム中における遺伝的分化度Fst値(左パネル)と、全変異サイトおよび祖先多型由来変異サイトにおける遺伝的分化度の分布(右パネル)

ところが、今回の解析によってシクリッドゲノム中には多くの祖先多型が存在し、その祖先から受け継いだ多型サイトに自然選択が働くことで、各湖のシクリッドが急速に適応放散したのではないかと同チームは予想している。この研究結果はこれまでその多くが明らかにされていない、種分化や生物の多様化に関する分子メカニズムの一端をうまく説明できるものと期待される。

今後の展望

今回の研究によって特定された種間におけるDNAの変異が実際に種分化や形態の多様化に関わっているのかを、実験的に明らかにしていく。実際に、東工大のグループでは、いくつかの遺伝子について祖先多型由来の変異をもつことを他論文としてすでに発表しており、これがどのような表現型につながるのかを研究している。また、この遺伝的変異に自然選択は働いたのかどうかを、集団遺伝学的に検証していくことが期待される。

用語説明

[用語1] 国際研究チーム : 米国Broad Institute(ブロード研究所)を中心とする国際研究チーム。Broad Instituteは米国マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大学とマサチューセッツ工科大学の共同研究施設。

[用語2] 多型、祖先多型 : 集団中に生じた突然変異は、ある一定の進化時間を経た後に集団全体に広がるか、もしくは消失することが知られている。しかし、一定期間を超えて集団中に多型状態で存在し、その後に分岐した子孫となる集団に受け継がれていく変異も見つかっており、これを祖先多型と呼んでいる。今回のゲノム比較解析においてシクリッドゲノム中にはこの祖先多型が数多く存在することが明らかとなった。

[用語3] 遺伝子重複 : 1つの遺伝子が2つもしくは複数の遺伝子へと数を増やしていくこと。一般的に、重複した遺伝子はその機能が変化し個体の多様性に寄与すると予想される。Hox遺伝子群や嗅覚受容体遺伝子群は遺伝子重複によって形成されたと考えられている。

[用語4] 遺伝子コード領域 : 生物のゲノムDNA配列のうちタンパク質に翻訳されるmRNAの鋳型となる領域。ゲノムDNA配列には、それ以外にもイントロンや遺伝子間領域が存在し、これらは非コード領域と呼ばれる。

[用語5] 転移因子 : ゲノム上のある場所から他の場所へ移動することが可能なDNA配列の単位のこと。転移因子の中にも様々な種類が存在する。

[用語6] 適応放散 : 1種もしくは少数の祖先種が、短期間に著しい種分化を繰り返すことを指す。生態的ニッチェの空白が生じた環境下で起こりやすいと考えられている。

[用語7] 平行進化 : 祖先の異なる生物が、似通った形態や生態へと進化すること。それらの多くの場合は、似た環境に適応することで起こると考えられている。

[用語8] 自然選択 : 生物に起きた突然変異をもつ個体の中で、有利な個体が子孫を多く残し、不利な個体は集団から取り除かれること。集団中において環境に適した個体が数を増やす方向性ができる。

[用語9] 次世代シーケンサー : サンガー法を利用した蛍光キャピラリーシーケンサーを第1世代シーケンサーとして呼ぶ場合に、新型のものをそれに対比させて次世代と呼ぶ。一度に大量の塩基配列を取得することができるため、現在では全ゲノム配列の決定など大規模解析に威力を発揮している。

[用語10] 分子系統樹 : DNA配列やタンパク質のアミノ酸配列を比較することで、その種間の類縁関係を表した樹形図。

[用語11] 同義置換率、非同義置換率 : 遺伝子をコードするゲノム領域における突然変異はアミノ酸置換を伴う非同義置換とアミノ酸置換を伴わない同義置換に分けられる。

[用語12] 機能的な制約 : 非同義置換はタンパク質の性質や構造を変える可能性があるため生体にとっては不利になる事が多く、それらは負の淘汰によって集団から取り除かれることが多く、これを機能的な制約と呼ぶ。

[用語13] 正の淘汰 : あるタンパク質のアミノ酸置換が、個体にとって有利な環境下においては、非同義置換率が上昇すると予想され、これを正の淘汰と呼んでいる。

論文情報

掲載誌 : |

Nature (Article), 513, 375-381 (18 Sep. 2014) |

論文名 : |

The genomic substrate for adaptive radiation in African cichlid fish |

著者 : |

二階堂雅人(本学助教)、西原秀典(本学助教)、岡田典弘(本学名誉教授)等75名

|

DOI : |

|