要点

- ランタン系遷移金属のガドリニウム(Gd)をがん組織に選択的に送達するナノマシンを開発し、がんの磁気共鳴画像診断装置(MRI)による診断と中性子捕捉治療における有用性を実証しました。

- ナノマシンによる切らない手術(ケミカルサージェリー)の実現によって、患者に負担の少ないがん治療、将来は入院不要の日帰り治療が可能になると期待されます。

概要

中性子捕捉治療[用語1]は患者に負担の少ない低侵襲治療法として注目されています。しかし、中性子増感分子を送達する技術の開発が大きな課題となっていました。中性子増感分子としては、既に臨床応用されているホウ素(B)の66倍の中性子吸収断面積を有するガドリニウムが大きな可能性を秘めています。東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科の片岡一則教授(ナノ医療イノベーションセンター[用語2]・センター長兼任)、東京工業大学資源化学研究所の西山伸宏教授らの研究チームは、MRI造影剤として広く利用されているガドリニウム錯体(Gd-DTPA=マグネビスト)を患部に運ぶナノマシンの開発に成功しました。

本研究チームは、今回開発に成功したナノマシンが、がん組織に選択的に集積することによって、固形がんを選択的に造影できることを明らかにしました。さらに本ナノマシンをがんの中性子捕捉治療へと応用したところ、顕著な治療効果を確認することができました。このナノマシン治療では、イメージングで確認しながら熱中性子線を照射する治療ができるために取りこぼしの無い確実ながん治療へと繋がるものと期待されます。

ナノマシンによる切らない手術(ケミカルサージェリー)の実現によって、患者さんに負担の少ないがん治療、将来は入院不要の日帰り治療が可能になると期待されます。

研究の背景

外科手術はがん治療における第一選択肢ですが、侵襲性が高く、術後のクオリティ・オブ・ライフ(QOL=Quality of Life)の低下が大きな問題となっています。また、治療効果の面からは、患部の取りこぼしによる再発の可能性も否定できません。加えて、一般的な開腹手術では1カ月に及ぶ長期入院が必要であることや、入院に伴う経済的負担も大きな問題となります。

一方、生体にとって安全な光、超音波、熱中性子線を患部にピンポイントで照射し、そこで特定の化合物を活性化することによってがん細胞を死滅させる治療は、患者に負担の少ない低侵襲治療法として大きな注目を集めています。このような切らない手術は、ケミカルサージェリーと言われ、この技術が進歩すれば将来は入院不要の日帰り治療が可能になると期待されます。

このようなケミカルサージェリーのなかで、近年、中性子捕捉治療が注目を集めています。中性子捕捉治療では、生体に安全な熱中性子線との核反応によって細胞傷害性の放射線を出す化合物(中性子増感元素)として、ホウ素やガドリニウムなどが利用されます。ここで正常組織に傷害を与えることなく、患部をピンポイントで治療するために重要となるのが、ホウ素やガドリニウムをがん組織に特異的に送達することができるドラッグデリバリーシステム(DDS[用語3])の開発です。しかしながら、中性子捕捉治療に有用なDDSはいまだに開発されていないのが現状でした。

研究内容・成果

東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科の片岡一則教授(ナノ医療イノベーションセンター・センター長兼任)、東京工業大学資源化学研究所の西山伸宏教授らの研究チームは、がんなどの患部に集積し、その微小環境を検知して診断および治療分子を選択的に作用させることができるナノマシンの開発を行っています。

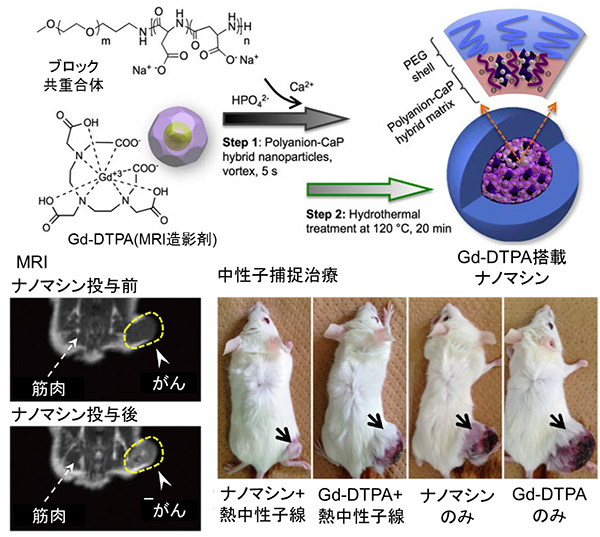

本研究チームは、MRI造影剤として広く利用されているGd-DTPA錯体が安定に内包されたリン酸カルシウムを主成分とするナノ粒子を、生体適合性に優れた高分子材料で保護したナノマシンを開発しました。今回開発したナノマシンは、Gd-DTPA錯体のMRI造影剤としての性能を表すT1緩和能[用語4]をGd-DTPA錯体と比べて、5-6倍に増大させる効果を有することが確認されました。

さらに大腸がん細胞を皮下に移植したマウスに本ナノマシンを投与したところ、本ナノマシンは血中を長期滞留し、がん組織に選択的に集積することが明らかとなり、上記のT1緩和能の増大と相まって、MRIにおいて固形がんを選択的に造影できることが明らかになりました。このような固形がんの造影効果はGd-DTPA錯体単独では確認されませんでした。

一方、ガドリニウム錯体は、生体に安全な熱中性子線との核反応によって細胞障害性の放射線(γ線やオージェ電子)を放出します。そこで本研究チームは、上記のGd-DTPA錯体を搭載したナノマシンを中性子捕捉治療へと応用しました。

ナノマシンは、生理的pH(~7.4)環境では極めて安定ですが、腫瘍内と同様な低pH(~6.7)環境ではGd-DTPAを包んだリン酸カルシウムが溶解することによってGd-DTPAを放出する特性を有しています。がん組織への選択的集積効果と相まって、熱中性子線の照射によりがん組織に特異的な細胞傷害作用を示すことが期待されます。

本研究チームが実際に大腸がん細胞を皮下に移植したマウスに対する中性子捕捉治療を実施したところ、Gd-DTPA錯体単独による治療を行ったグループでは効果が確認されませんでしたが、ナノマシンによる治療を行ったグループでは顕著ながんの増殖抑制を確認することができました。また、ナノマシンによる治療においてマウスの体重減少などの毒性は全く確認されませんでした。

![Gd-DTPA錯体を搭載したナノマシンによる固形がんのMRI(左下)と中性子捕捉治療(右下)]()

図. Gd-DTPA錯体を搭載したナノマシンによる固形がんのMRI(左下)と中性子捕捉治療(右下)

研究成果の新規性・重要性

本研究チームは、ナノマシンによって、MRIによるがんのイメージングが容易となり、さらに生体に安全な熱中性子線の照射によってがん組織をピンポイントで治療できることを実証しました。このナノマシン治療では、イメージングで確認しながら熱中性子線を照射する治療ができるために取りこぼしの無い確実ながん治療へと繋がるものと期待されます。

さらに、切らない手術(ケミカルサージェリー)の実現によって、患者さんに負担の少ないがん治療、将来は入院不要の日帰り治療が可能になると期待されます。

用語説明

[用語1] 中性子捕捉治療 : 生体に安全な熱中性子線とがん組織に取り込まれた中性子との反応断面積が大きい元素との核反応によって発生する粒子放射線によって、選択的にがん細胞を殺傷する原理に基づく新規がん治療法である。この治療法に用いられる中性子増感元素としては10B、157Gd等が考えられているが、現在はホウ素のみが臨床応用されている。

[用語2] ナノ医療イノベーションセンター(iCONM) : 川崎市川崎区殿町の国際戦略拠点(キングスカイフロント)におけるライフサイエンス分野の拠点形成の核となる先導的な施設として、文部科学省「地域資源等を活用した産学連携 による国際科学イノベーション拠点整備事業」の支援を受け、川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団が整備を進め、2015年4月に完成した研究センターです。 産学官が一つ屋根の下に集い、異分野融合体制で、革新的課題の研究及び研究成果の実用化に取り組みます。

[用語3] DDS : ドラッグデリバリーシステム(DDS) の略称。薬(核酸医薬を含む)の効果を上げ、副作用を減らすために、ターゲットとなる細胞や組織に効率的に薬を到達させ、必要量をタイミングよく放出させるシステム。

[用語4] 緩和能 : MRIは生体組織中の水の緩和時間(T1、T2)を変化(主に短縮)させて、異なる組織間のコントラストを増強し、病変部位を検出するイメージング手法ですが、造影剤の水の緩和時間を短縮する能力を緩和能と言う。

論文情報

掲載誌 : |

ACS Nano |

論文タイトル : |

Hybrid calcium phosphate-polymeric micelles incorporating gadolinium chelates for imaging-guided gadolinium neutron capture tumor therapy |

著者 : |

Peng Mi, Novriana Dewi, Hironobu Yanagie, Daisuke Kokuryo, Minoru Suzuki, Yoshinori Sakurai, Yanmin Li, Ichio Aoki, Koji Ono, Hiroyuki Takahashi, Horacio Cabral, Nobuhiro Nishiyama*, Kazunori Kataoka*

|

DOI : |

|

ACS Nano について

ACS Nano![outer]() は、2007年に創刊された米国化学会発行のナノテクノロジー専門誌であり、インパクトの大きい論文が数多く発表されています。ナノサイエンス・ナノテクノロジーの分野では世界トップクラスの学術誌として、高いインパクト・ファクターを獲得しています(IF=12.033)。

は、2007年に創刊された米国化学会発行のナノテクノロジー専門誌であり、インパクトの大きい論文が数多く発表されています。ナノサイエンス・ナノテクノロジーの分野では世界トップクラスの学術誌として、高いインパクト・ファクターを獲得しています(IF=12.033)。