要点

- 光で作り出した格子と原子とを使って人工的な結晶を形成(固体の理想的なシミュレーターとして機能)

- 結晶中の個々の原子を観測する手法を開発(固体中の電子観測に対応)

- 高温超伝導の発現機構を小さな真空装置で厳密にシミュレートできる可能性が拓かれた(厳密計算はスーパーコンピューターでも不可能)

概要

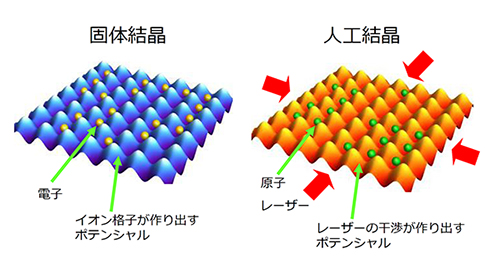

東京工業大学大学院理工学研究科博士課程のミランダ・マルティン(Miranda Martin)氏、井上遼太郎助教、上妻幹旺教授らの研究グループは、レーザー光とイッテルビウム原子とを使って薄い平面状の人工結晶を形成し、結晶中の個々の原子を直接観測することに成功した。通常の固体結晶はイオン格子と電子とから成るが、レーザーの干渉を利用して作った「光の格子」[用語1]の中に、超低温の原子を入れることで、固体と同様の振る舞いをする人工的な結晶を作りだした。

この人工結晶は不純物がゼロであり、かつ結晶中の個々の原子の観測が可能なため、各種パラメーターを完全に把握した状態で固体をシミュレートすることができる。用いた原子は、電子と同様の振る舞いをする同位体[用語2]を有し、かつ作成した結晶構造が銅酸化物高温超伝導体[用語3]のそれと同様であるため、高温超伝導の発現機構をシミュレートし、その微視的理解に迫れる可能性が高い。

固体には不純物をはじめ制御不能なパラメーターが多くあり、物性発現の理由を見極めることは容易ではない。本質を見抜くための物理モデルをたてても、多数個の電子を相手に厳密な解を見出すことはスーパーコンピューターでも不可能である。

この成果は6月19日発行の米物理学誌「フィジカルレビュー(Physical Review) A」に掲載された。

研究の背景

高温超伝導はなぜ発現するのだろうか?超伝導が起こる転移温度は、どうすればさらに高くなるのであろうか?固体の新奇な物性に関する研究はとどまることを知らない。こうした物性を研究する上で、コンピューターを用いたシミュレーションは強力な武器となる。ただし固体中の電子の振る舞いについて厳密な解を見出すことは、スーパーコンピューターを使ったとしても不可能である。

それは個々の粒子がビー玉のように古典的にではなく、「粒子であるとともに波でもある」という量子的な振る舞いをするからである。米国の物理学者、リチャード・ファインマンは、多数個の粒子からなる量子系に関する計算を行う上で、通常のコンピューターではなく、同じ量子的な系を使うことの優位性を主張した。実際にそれを実現するにはどうしたらよいであろうか?

原子は特定の波長の光を吸う性質をもっている。原子にレーザーを照射することで、原子を減速し、温度を10マイクロケルビン(K、絶対温度)(1ケルビンの10万分の1)程度にまで下げることができる。付加的な手法を使うことで、10ナノケルビン(1ケルビンの1億分の1)程度にまで冷やすこともできる。一方、原子と共鳴しない波長をもつ光を照射した場合、原子が光を吸うことはないが、かわりに微弱なポテンシャルとして作用させることができる。

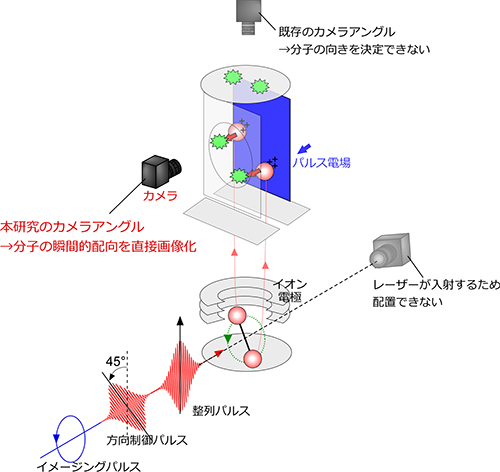

通常の固体結晶はイオン格子と電子とで構成されているが、かわりに、光の干渉を利用して作り出した格子に超低温の原子をいれれば、人工的な結晶を形成することができる(図1)。このような系は、固体結晶を、量子系を使ってシミュレートする恰好の舞台となるため、現在、世界的に精力的な研究が進められている。

![固体結晶と人工結晶の比較]()

図1. 固体結晶と人工結晶の比較

研究成果

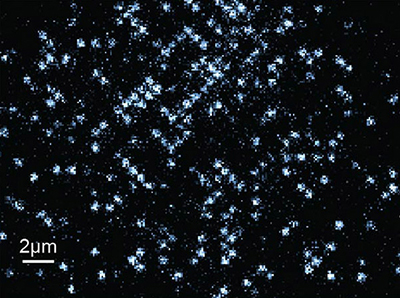

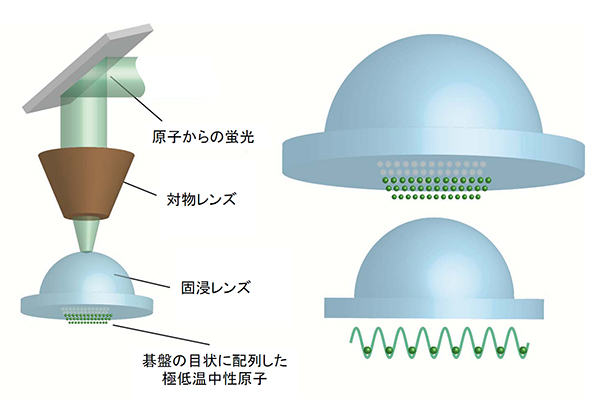

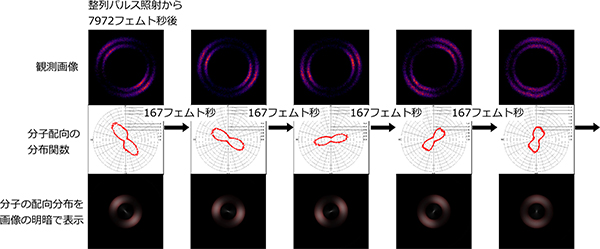

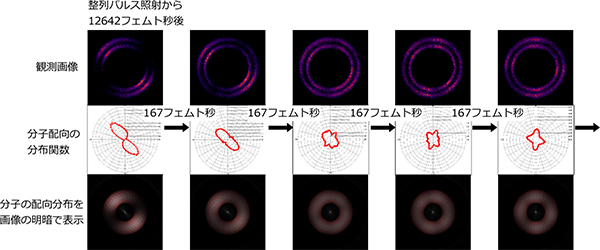

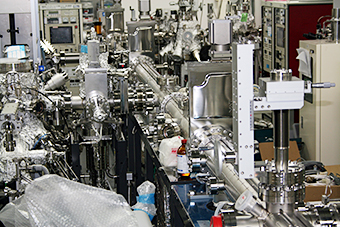

図2は光格子中にトラップされている個々のイッテルビウム原子を画像化したものである。光格子中の原子の分布は、発現した物性現象を直接的に示す極めて重要な情報である。光格子の間隔はわずか544ナノメートル(nm)であり、光格子中の各サイトにトラップされた原子を観測するために、同研究グループは図3のような実験装置を開発した。

光学顕微鏡の分解能を増大させる力をもつ固浸レンズに超低温の原子を接近させる手法を独自に開発し、表面から2.6マイクロメートル(μm)の場所に薄いシート状の光格子を形成し、原子をトラップした。両者の温度比は、太陽と氷の温度比のさらに1億倍であり、レンズ表面が光格子中の超低温の原子に影響せず、かつ高い分解能が得られるよう、絶妙な距離に調整されている。

世の中に存在するあらゆる粒子は、ボソン[用語4]とよばれるものとフェルミオンとよばれるものの2種類にわけることができ、それぞれ統計的性質が全く異なっている。固体中の電子はフェルミオンとよばれる種類にはいるが、今回使用したイッテルビウムと呼ばれる原子はボソンとフェルミオンの両方の同位体をもっている。そのため、開発した実験系は、高温超伝導を含め、様々な最先端の物性現象のシミュレーションに適用することができる。

![光格子中にトラップされた原子の蛍光画像]()

図2. 光格子中にトラップされた原子の蛍光画像

![光格子中の原子を観測する顕微鏡]()

図3. 光格子中の原子を観測する顕微鏡

「光格子中の原子が固体中の電子と同様の振る舞いをするのであれば、まわりくどいことをせずに固体を使って研究をすればよいのではないか?」という声が聞こえてきそうである。実は光格子系には固体にはない大きな利点が3つある。

まず、光と共鳴する原子だけが超低温になるため、光格子中の不純物をゼロにすることができる。次に、原子は電子よりも遥かに重いため、トンネリング[用語5]に代表される量子効果がおこる時間スケールが、固体中のそれに比べて何桁も遅くなり、結晶中で起こっている現象を時間的に追跡することが可能となる。最後に、ポテンシャルが光でできているため、格子形状を自由にデザインしたり、その深さを時間的に変化させたりすることが可能となる。これらの理由から、固体中で発現する物性現象の主要因を見極める上で、光格子系は理想的なシミュレーターとして機能するのである。

しかし、理想的なシミュレーターがあっても、シミュレーションの結果を精密に読み取ることが出来なければ、その価値を十二分にひきだすことはできない。今回東工大の研究グループは、光格子中で起こっている現象を単一原子レベルで観測する手法を確立したわけであり、その意義は大きい。

今後の展開

液体窒素温度を超えるような高い転移温度をもつことが謎とされる銅酸化物高温超伝導体については、応用に向けた精力的な研究がなされている。すでに超高感度磁気測定装置、医療用MRI、さらにはリニアモーターカーなど、産業活用に至っているものもある。高温超伝導発現のメカニズムが明らかとなれば、転移温度をさらに上昇させることも夢ではなく、インフラ整備に必要なコストが大幅に削減され、我々の生活に直接的な影響をもたらすことになる。銅酸化物高温超伝導体のメカニズムは全く不明なわけではなく、「結晶の薄いシート状の正方格子的構造に由来する」「反強磁性絶縁相[用語6]の近くで発現する」などといったことが詳らかとなっている。

今回作成した光格子系は、薄いシート状の正方格子となっており、まさに銅酸化物高温超伝導体のシンプルなモデル系となっている。今後、目的とするシミュレーションを実現する上でもっとも大きな壁となるのは、系の温度である。光格子系は固体中の電子をシミュレートできるが、電子と原子の質量が全く異なることなどから、超伝導現象が発現する温度自体は当然大きく異なり、1ナノケルビン(1ケルビンの10億分の1)から100ピコケルビン(1ケルビンの100億分の1)程度であると予想されており、現行の温度に比べてより低い温度を達成する必要性がある。

実は、今回開発した顕微鏡は単に原子をみるだけではなく、系の温度を下げることにも利用できる。原子集団の温度を高める要因となっている特定の原子だけを選択的に排除することで、温度を2桁程度下げることが原理的に可能であり、今後の研究の発展に多いに期待がもてる。

用語説明

[用語1] 光格子 : レーザー光を対抗照射することで発生した光定在波は、極低温の原子に対して周期的なポテンシャルとして機能する。これを光格子とよぶ。レーザーの配置に応じて、1次元、2次元、あるいは3次元的な光格子を形成することができる。

[用語2] 同位体 : 原子番号は同じだが、核の中の中性子の数が異なるもの。共鳴する光の波長がわずかに異なるため、レーザーの波長をわずかに変化させるだけで、特定の同位体だけを選択・冷却することが可能である。

[用語3] 超伝導 : 特定の金属や化合物の温度を下げたとき、ある温度(転移温度)以下で電気抵抗がゼロになる現象。転移温度が高い超伝導体のことを高温超伝導体とよぶ。

[用語4] ボソンとフェルミオン : 二つのビー玉は区別することができるが、電子、原子といった小さな粒子は区別することができない。同じ状態に二つの粒子がはいることができないとき、その粒子をフェルミオンとよび、いくらでも粒子をいれることができるとき、ボソンとよぶ。

[用語5] トンネリング : 古典的には超えることの出来ないポテンシャルを超えてしまう量子効果

[用語6] 反強磁性絶縁相 : 結晶中のとなりあう電子のスピンが互いに反対方向を向いて整列し、全体としては磁気モーメントをもたない状態。

論文情報

掲載誌 : |

Physical Review A |

論文タイトル : |

Site-resolved imaging of ytterbium atoms in a two-dimensional optical lattice |

著者 : |

Martin Miranda, Ryotaro Inoue, Yuki Okuyama, Akimasa Nakamoto, Mikio Kozuma

|

DOI : |

|