強誘電体の極薄単結晶膜を世界で初めて作製

―超高密度新規メモリーで長時間使えるスマホ実現に道―

概要

東京工業大学元素戦略研究センター(センター長 細野秀雄教授)の清水荘雄特任助教と同センター兼総合理工学研究科の舟窪浩教授、東北大学金属材料研究所の今野豊彦教授と木口賢紀准教授らの研究グループは、極薄膜でも特性が劣化しない強誘電体エピタキシャル膜(結晶方位が揃った単結晶膜)の作製に世界で初めて成功した。強誘電体膜の組成を検討して選択するとともに、薄膜を成長させる基材の結晶構造とその単位格子の長さを工夫することにより達成した。

これによって従来、安定した特性の強誘電体膜が得られないためにできなかった超高密度メモリーなど新規デバイスの作製が可能になり、高性能で電池が飛躍的に長持ちするスマートフォンなどの実現が期待される。また薄くなるほど特性が劣化するとされた強誘電体の“サイズ効果”を覆すもので、“逆サイズ効果”特性の起源解明や新物質探索の加速につながる成果だ。

最近、強誘電体の薄膜も見つかっていたが、多結晶であり、不純物相も存在するため、安定した特性を得ることが難しい状況だった。

今回の研究成果は応用物理分野で影響の大きい学術誌「アプライド・フィジックス・レターズ(Applied Physics Letters)」オンライン版に7月24日付で掲載された。

研究の背景

強誘電体は電源を切っても電圧をかけた方向によって2つの安定した状態が実現するため、データーが保存できるメモリーとして広く実用化されており、電車のICカードなどで使用されている。また強誘電体は力によって電圧を発生したり電気信号により大きさが変化したりする圧電性[用語1]を併せ持つため、ガスコンロの着火器、加湿器のミストの作製、さらにインクジェットプリンタや3次元プリンタで使用されるマイクロデバイス(Micro Electro Mechanical Systems、MEMS[用語2])の動力源として利用されている。

これ以外にも、高性能でありながら電池が長もちするコンピュータが期待されているが、これらは現在までに実用化されていない。これらの実現のために不可欠な薄い強誘電体膜が作製できないことがその最大の理由である。強誘電体は薄くしていくと特性が低下する“サイズ効果”があることが広く知られており、過去50年以上にわたって多くの研究者や企業がこの問題に取り組んできたが、解決できていない。

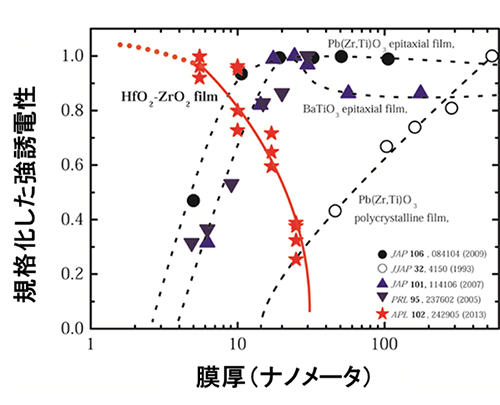

4年前に、極微細なトランジスタの絶縁体として広く使われている酸化ハフニウム基物質で、これまで不可能と考えられていた薄さで強誘電性が発現することが報告され、また、薄いほど特性が良くなる“逆サイズ効果”が見いだされて、大きな注目を集めた。(図1)

- 図1.

- 酸化ハフニウム基物質で発見された強誘電性の膜厚依存性(赤)

従来研究された物質(図の黒)が、膜厚が薄くなるほど強誘電性が劣化する“サイズ効果”を有しているのに対し、酸化ハフニウム基物質(図の赤)では薄くなるほど強誘電性が向上する“逆サイズ効果”を有している。しかしこの特性の起源は明らかになっていない。

だが、これまでに報告されている強誘電体は、さまざまな方位を向いた粒の集合体(多結晶)であり、不純物相も存在するため、安定した特性を得ることが難しい状況だった。このため、強誘電性の“逆サイズ効果”の起源についてもほとんど解明されていなかった。

強誘電性は結晶の特定の方位に発現するため、非常に薄い強誘電体を用いたデバイスを実用化するためには、結晶方位が揃った単結晶膜の作製が不可欠になる。しかしこれまで非常に薄い単結晶膜を作製することはできていなかった。

研究手法・成果

東工大の清水特任助教らのグループは、強誘電体膜の組成を状態図から再度検討して最適化したY2O3を置換したHfO2を選択するとともに、薄膜を成長させる基材の結晶構造およびその格子の長さを工夫することで、15ナノメーター (100万分の15ミリ)まで薄くても特性が劣化しない強誘電体単結晶膜の作製に成功した。(図2)また、この単結晶膜を用いることで、強誘電体相が400℃以上の高温まで安定に存在することを世界で初めて明らかにした。(図3)このことから、広い温度範囲での使用が可能であることが分かった。

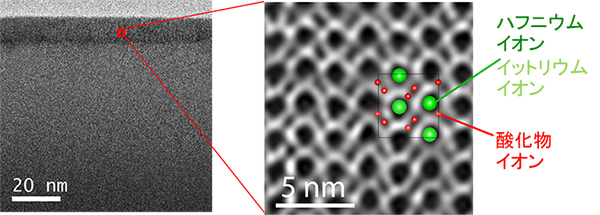

- 図2.

- 作製に成功した単結晶HfO2基強誘電体の高分解能像とそのイオンの配列

ハフニウムイオン、イットリウムイオンおよび酸化物イオンの配列が走査透過電子顕微鏡像で直接確認できる。

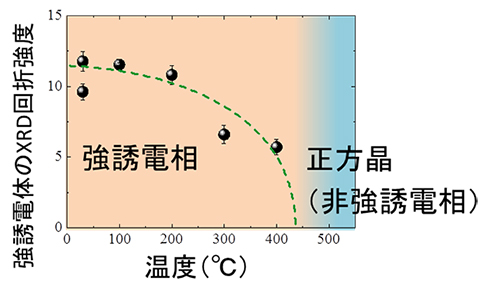

- 図3.

- 強誘電体のXRD回折強度の温度依存性

強誘電相の回折強度が400℃まで確認でき、強誘電体相が400℃以上まで安定して存在できることを明らかにしました。

期待される波及効果

今回の研究成果は、以下のような波及効果が期待される。

a) “夢のメモリー”強誘電体メモリーの高容量化の実現

強誘電体メモリーはUSBメモリーのように電源を切ってもデーターが保存でき、USBメモリーより高速で動作できることから“夢のメモリー”としてICカードなどで実用化されている。しかし多くの情報を入力して管理することを可能にする大容量のメモリーは現在までできていない。今回の研究成果は、電源を切ってもデーターが保持でき、高速動作できる“夢のメモリー”の高密度化が実現する。

b) 新規デバイスの実現

強誘電体はこれまで薄くすると特性が劣化する“サイズ効果”によって、薄膜を用いたデバイスができなかったが、結晶方位の揃った強誘電体単結晶膜が得られたことで、以下のデバイスの実現が期待できる。

- 1.超高密度新規メモリー

抵抗変化型メモリー(Resistance Random Access Memory、ReRAM[用語3])は、消費電力が小さく、大容量化が期待できるとして、さまざまな物質が検討されてきたが、安定した動作と信頼性の確保が難しいことから、本格的な普及には至っていない。

強誘電体は電源を切った時に2つの状態が実現し、抵抗値も異なる。従って強誘電体を用いた抵抗変化型メモリーの基本アイデアは50年以上前に提案されていた。しかし強誘電体を用いた抵抗変化型メモリーを実現するには、非常に薄い強誘電体層が必要なため、ほとんど検討されてこなかった。

今回の成果により、強誘電体抵抗変化メモリーの実用化研究が始まる。

- 2.高性能で電池の寿命が飛躍的に延びたスマートフォン

現在のスマートフォンやノートパソコンなどは、性能を重視すると電池の消費量が大きくなるため、電池をもたせて数時間使えるように性能を落として使用している。そのため低消費電力でも高速で動作する新しい演算素子が必要とされている。

極薄膜でも安定した強誘電性が得られると、高性能で使用しても消費電力が低く、電池の持ちの良い新タイプのトランジスタを作製することが可能となる。これによって、高性能で電池の寿命が飛躍的に延びたスマートフォンやノートパソコンが実現できる。

c) “逆サイズ効果”を有する強誘電性の起源の解明と新物質探索の加速

2011年に見つかった酸化ハフニウムを基本組成とする強誘電体は、これまで多結晶のみしか得られておらす、単相も得られていなかった。そのために、薄いほど特性が向上する“逆サイズ効果”がなぜ発現するのかは明らかになっていない。

単結晶が得られたことで、こうした基礎的な知見が明らかになり、酸化ハフニウム基強誘電体の“逆サイズ効果”特性の起源解明が期待できる。また新物質の開発の知見になると考えられ、新物質の探索が加速する。

今回の研究は、文部科学省元素戦略プロジェクト<研究拠点形成型>電子材料領域「東工大元素戦略拠点」、日本学術振興会の科学研究費、文部科学省の科学研究費、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(東北大学 微細構造解析)プラットフォームの一環として行われた。

用語説明

[用語1] 圧電性 : 結晶が外力による圧力に応じて誘電分極を生じる効果を圧電効果という。また電場を結晶に加えることで結晶が歪む効果を逆圧電効果という。通常、両方の効果を合わせて圧電性と呼ばれている。また、このような現象を示す結晶を圧電体という。

[用語2] MEMS(メムス、Micro Electro Mechanical Systems) : 機械要素部品、センサー、アクチュエーター、電子回路を一つのシリコン基板、ガラス基板、有機材料などの上に集積化したデバイス。

[用語3] ReRAM(抵抗変化型メモリー、Resistance Random Access Memory) : 電圧の印加による電気抵抗の変化を利用した半導体メモリー。低消費電力で、高密度から可能で、読み出し速度が大きいのが特徴、現在多くの方式の多くの物質が検討されており、実用化も始まっている。

論文情報

掲載誌 : |

Applied Physics Letters |

論文タイトル : |

Growth of epitaxial orthorhombic YO1.5-substituted HfO2 thin film

(日本語訳:斜方晶YO1.5置換HfO2エピタキシャル薄膜の成長) |

著者 : |

Takao Shimizu, Kiliha Katayama, Takanori Kiguchi, Akihiro Akama, Toyohiko J. Konno, and Hiroshi Funakubo

|

DOI : |

|

が、ニュースレター「AES News」No.2夏号を発行しました。

が、ニュースレター「AES News」No.2夏号を発行しました。