要点

- TORタンパク質が微細藻類のオイル生合成をON/OFFすることを発見

- TORタンパク質活性を抑制しオイル生合成の簡便な誘導に成功

- 微細藻類を用いたオイル生産実現に向けた基盤技術となる

概要

東京工業大学資源化学研究所の今村壮輔准教授と田中寛教授らの研究グループは、ラパマイシン[用語1]の標的(TOR=target of rapamycin[用語2])タンパク質が、微細藻類におけるオイル生合成のON/OFFを決定付ける因子であることを発見した。藻類は一般に、培養液中の栄養量を減少させると、オイルを合成・蓄積する。そこで、窒素などの栄養源を感知するTORタンパク質に着目、オイル生合成との関わりを研究した。その結果、栄養源が豊富な条件においても、TOR の活性を人為的に阻害すると、オイルの生合成が引き起こされることを突き止めた。

この発見は、微細藻類におけるオイル生合成の中枢調節機構を明らかにしたといえ、微細藻類全般に当てはまると考えられる。またTOR 活性阻害によってオイルを蓄積させる方法は、培養液から栄養源を取り除く従来法に比べて簡便であり、微細藻類を用いたバイオ燃料生産実用化の基盤技術になると期待される。

成果は9月8日、オランダの分子生物科学誌「プラント・モレキュラー・バイオロジー(Plant Molecular Biology)」オンライン版に掲載される。

背景

持続可能なエネルギー生産は、地球温暖化対策や化石燃料の枯渇などの理由により、急務となっている。中でも、微細藻類を用いたオイル生産が近年注目を集めている。その理由は単位面積あたりのバイオマス生産性が高い、食糧と競合しない、などが挙げられる。しかし、微細藻類を用いた商業的なオイル生産のためには、高い生産性を有する藻類の育種が必須であるが、オイルの生合成を調節する基本的な仕組みは不明な点が多く、藻類育種の障害となっていた。

研究の経緯

微細藻類は一般に、培養液中の窒素などの栄養源の枯渇条件でオイルを合成する。今村准教授らの研究グループは、窒素などの栄養源を感知するタンパク質に着目した。仮に栄養源を感知するタンパク質がオイルの生合成に関与しているならば、その活性を人為的に操ることにより、オイル生合成を任意のタイミングで誘導できるのではないかと考えたからだ。

そのタンパク質候補として選んだのが、TORである。TORは酵母やヒトにおいて、窒素を含む種々の栄養量の感知とその応答に中心的な働きをしていることが知られているタンパク質リン酸化酵素である。そのため、藻類でも同様な機能を有し、オイル生合成に関わっていのではないかと考えた。

研究成果

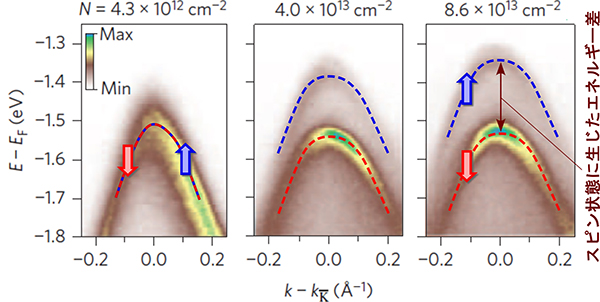

同研究グループはまず、TORの活性をラパマイシンにより阻害した条件をつくり、窒素が欠乏した条件と比べ、同様の応答が引き起こされるかについて解析した。その結果、培養液中に窒素源が豊富に存在しているにも拘らず、ラパマイシンを培養液に添加すると、窒素欠乏時に検出される遺伝子の発現が観察された。

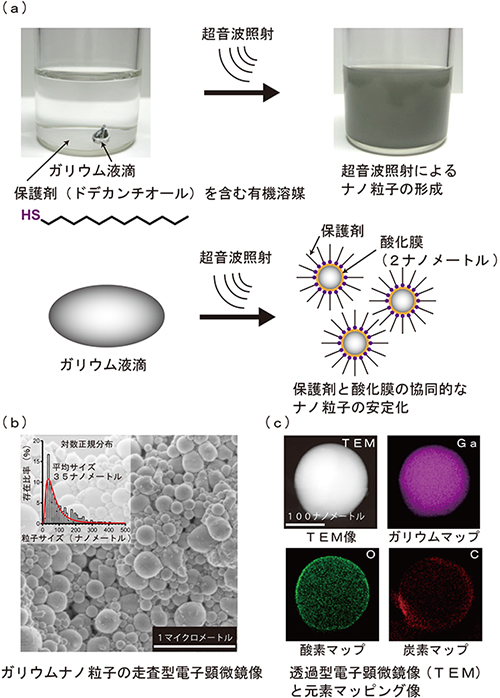

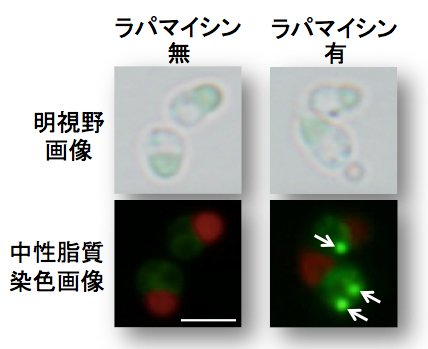

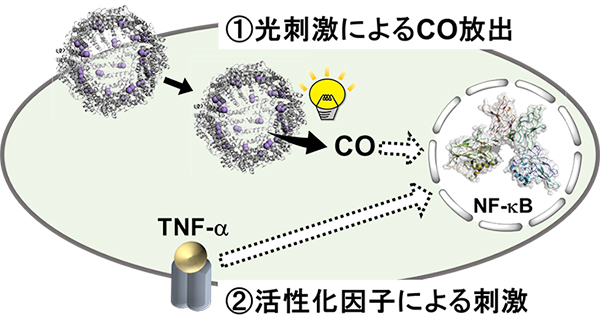

このことより、TORを不活性化することによって、栄養源が豊富な培養条件においても、オイル生合成が誘導される可能性が考えられた。その可能性を検証する実験を行った結果、ラパマイシン添加によるTORの不活性化により、オイルの蓄積が誘導されることが明らかになった(図1)。

![TOR阻害によるオイル蓄積の誘導]()

図1. TOR阻害によるオイル蓄積の誘導

上段は明視野、下段は中性脂質を特異的に認識する色素で染色した画像。矢印で示した緑色のドット上のシグナルが藻類内で蓄積した中性脂質。赤色は葉緑体の自家蛍光。バーは2μmを示す。

オイルの中でも、バイオディーゼルの原料となるトリアシルグリセロールは、ラパマイシン非添加条件に比べて約9倍に上昇した。この様にTORの活性をラパマイシンにより人為的に阻害することにより、藻類オイルの生合成を任意のタイミングで誘導することに成功した。

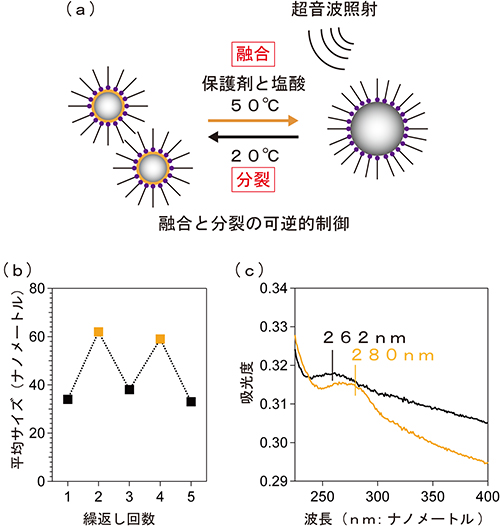

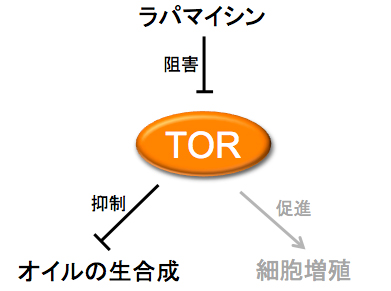

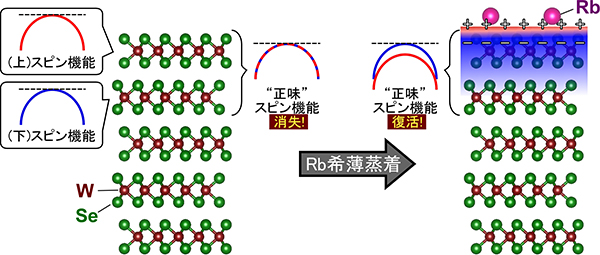

栄養が充足した条件でTORは、細胞増殖を促進する中心的な機能を担っていることが知られている。従って、TORは栄養源の有無により、細胞増殖を促進するのか、オイル生合成を誘導するのかを切り替える"スイッチタンパク質"であることが考えられる(図2)。

![TOR阻害によるオイル蓄積の誘導]()

図2. TORによるオイル生合成のON/OFF

ラパマイシン非存在下(栄養源が豊富な条件)では、TORはオイルの生合成に対して抑制的に、細胞増殖に対しては促進的に作用している。しかし、ラパマイシンによりTORの活性が阻害されると、オイル生合成への抑制が解除され、オイルの生合成が誘導されると考えられる。

この発見は微細藻類におけるオイル生合成の中枢調節機構を明らかにしたといえる。さらに、このTORの不活性化によるオイル蓄積が、単細胞紅藻シゾン[用語3]と単細胞緑藻クラミドモナス[用語4]においても観察されたことから、真核藻類一般で引き起こされる現象であると考えられる。

今後の展開

TORの活性をラパマイシンにより人為的に阻害し、オイルを蓄積させる方法は、細胞培養液に化合物を添加するだけである。従来行われてきた、培養液から栄養源を除く方法に比べて非常に簡便だ。しかし、TOR の活性阻害はオイル蓄積のみならず細胞の増殖阻害も引き起こすため(図2)、バイオマス生産性という観点からは解決すべき課題である。

今後は、TORを介したオイル生合成のさらに詳しい分子機構を明らかにし、それらの情報を基にして、細胞増殖とオイル生産を両立させた藻類株の育種を試みる。このように、今回の成果は、藻類を用いたオイル生産実現に向けた基盤技術となることが期待される。

用語説明

[用語1] ラパマイシン : TORに結合してTORの活性を特異的に阻害する化合物。医療現場では、免疫抑制剤として用いられている。

[用語2] TOR(target of rapamycin) : 真核生物に広く保存されたタンパク質リン酸化酵素。アミノ酸やグルコースなどの栄養源により活性が制御されている。標的分子のリン酸化を通してタンパク質合成を調節し、細胞の成長(大きさ)を制御している。

[用語3] シゾン : 学名はCyanidioschyzon merolae(通称シゾン)。イタリアの温泉で見つかった単細胞性の紅藻(海苔の仲間)。真核生物として初めて100%の核ゲノムが決定されるなど、モデル藻類、モデル光合成真核生物として用いられている。

[用語4] クラミドモナス : 和名はコナミドリムシ。淡水や土壌に生息する単細胞性の緑藻。ゲノム解析が進みモデル藻類として用いられている。

共同研究グループ

今回「Plant Molecular Biology」誌に掲載された内容は、東京工業大学大学院生命理工学研究科太田啓之教授、下嶋美恵准教授、国立遺伝学研究所宮城島進也特任准教授のグループとの共同研究の成果である。

研究サポート

この研究は、JST・CREST「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出」と科学研究費補助金の支援を受けて実施した。

論文情報

掲載誌 : |

Plant Molecular Biology |

論文タイトル : |

Target of rapamycin (TOR) plays a critical role in triacylglycerol accumulation in microalgae |

著者 : |

Sousuke Imamura, Yasuko Kawase, Ikki Kobayashi, Toshiyuki Sone, Atsuko Era, Shin-ya Miyagishima, Mie Shimojima, Hiroyuki Ohta, Kan Tanaka

|

DOI : |

|