概要

東京工業大学応用セラミックス研究所の東正樹教授、于潤澤博士研究員、北條元助教らの研究グループは、ペロブスカイト[用語1]型酸化物PbCrO3(クロム酸鉛)の価数分布が、50年間信じられてきたPb2+Cr4+O3ではなく、「Pb2+0.5Pb4+0.5Cr3+O3」であることを発見した。放射光X線と電子顕微鏡を用いた解析で50年来の謎を解いた。

PbCrO3は2価の鉛と4価の鉛が長距離秩序[用語2]を持たず、乱雑に存在する「電荷グラス」という状態を持つ。また、圧力下ではPb4+とCr3+の間で電荷の移動が起こり、10%もの体積収縮を伴ってPb2+Cr4+O3へと変化することも突き止めた。同様の変化を示すBiNiO3(ビスマス・ニッケル酸化物)は、改質することで巨大な負熱膨張[用語3]を示すため、PbCrO3を元にした巨大負熱膨張材料の開発も期待される。

同研究グループは東工大チームのほか、日本原子力研究開発機構の綿貫徹研究主幹、安居院あかね研究主幹、町田晃彦研究主幹、高輝度光科学研究センターの水牧仁一朗副主幹研究員、早稲田大学の溝川貴司教授、中央大学の岡研吾助教、学習院大学の森大輔助教、稲熊宜之教授で構成されるのに加え、東京大学、産業技術総合研究所、米国オークリッジ国立研究所、独国マックスプランク研究所、独国ユーリッヒ研究所が参画した。

研究成果は米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」オンライン版に掲載された。

研究の背景

ペロブスカイト酸化物は、強誘電性、圧電性、超伝導性、巨大磁気抵抗効果、イオン伝導など、多彩な機能を持つため、盛んに研究されている。PbCrO3(クロム酸鉛)は、強誘電体として良く知られているPbTiO3(チタン酸鉛)からの類推で、Pb2+Cr4+O3の価数状態を持つと50年間もの間信じられてきた。しかし、PbTiO3に比べて約2%大きな体積を持つこと、また、Cr4+を含む化合物に期待される金属伝導性を示さず、絶縁体であることなどが長年の謎であった。さらに最近、2万気圧への加圧で10%もの巨大な体積収縮が起こることが発見され、そのメカニズムの解明が望まれていた。

研究成果

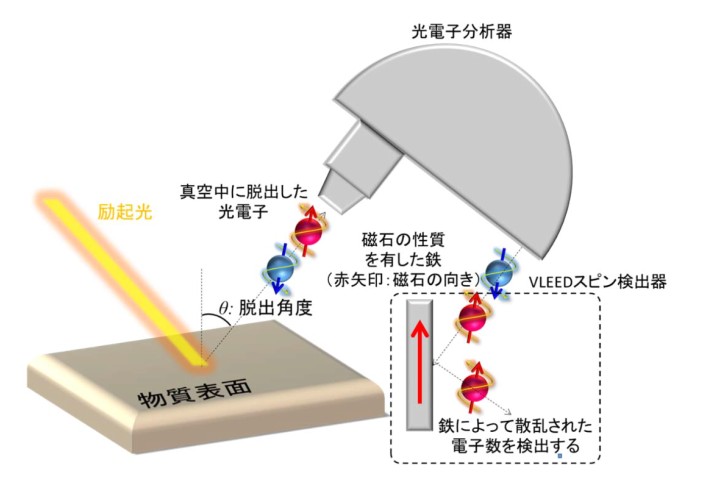

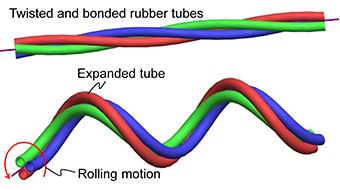

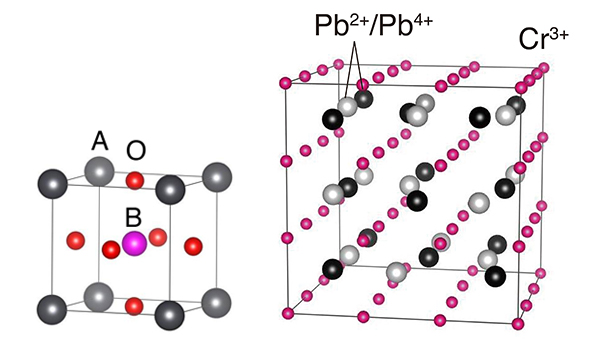

今回の研究では、PbCrO3が、Pb2+0.5Pb4+0.5Cr3+O3の価数状態を持つこととともに、図1に示す様に、2価の鉛と4価の鉛がランダムに存在する「電荷グラス」状態であることが分かった。異なる価数のイオンがランダムに凍結する「電荷グラス」は、価数を整数からずらした銅酸化物やマンガン酸化物で見つかっているが、整数価数の酸化物で観測されるのはこれが初めてである。

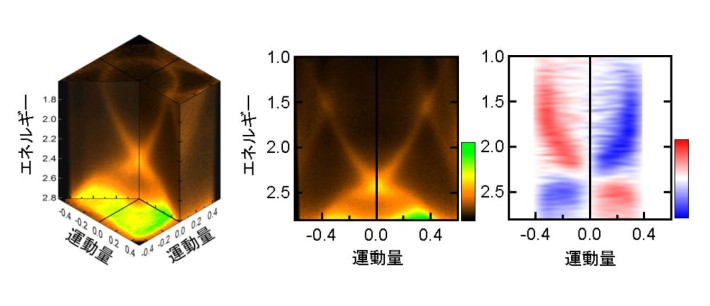

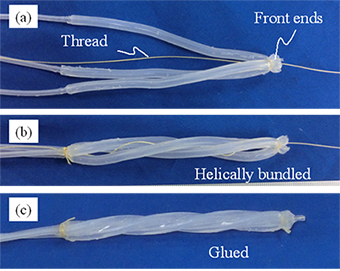

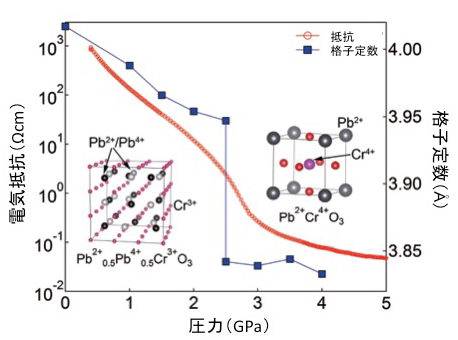

加圧するとクロム(Cr)の電子が一つ4価の鉛(Pb)に移ることで、クロムの価数が3から4価に変化し、酸素をより強く引きつけるようになる。このため、ペロブスカイト構造の骨格をつくるクロム(Cr)-酸素(O)の結合が縮み、約10%もの体積収縮が起こる。また、絶縁体から金属への転移が起こる。

同様の圧力印加による電荷の移動と約3%の体積収縮は、BiNiO3(ビスマス・ニッケル酸化物)でも観察されている。ビスマス(Bi)の一部をランタン(La)で置換したBi1-xLaxNiO3、あるいはニッケル(Ni)を鉄(Fe)で置換したBiNi1-xFexO3は、昇温で体積が収縮する、負の熱膨張材料である。BiNiO3の体積収縮が約3%であるのに対し、PbCrO3の圧力下での体積収縮は約10%にも達するので、同様の元素置換を行うことにより、BiNiO3以上の巨大な負熱膨張をしめす材料を開発できると期待される。

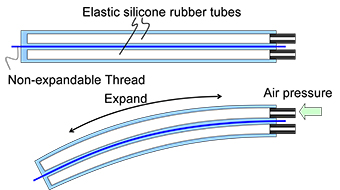

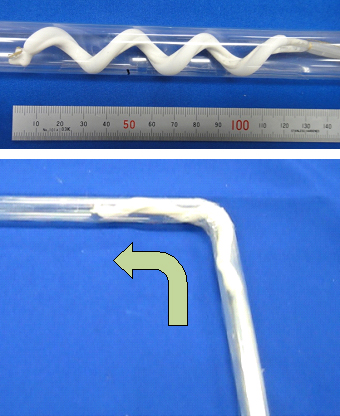

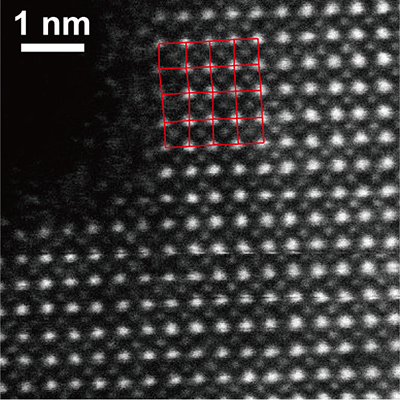

大型放射光施設SPring-8[用語4]のビームラインBL02B2での放射光X線粉末回折実験[用語5]と、BL22XUでの放射光X線全散乱データPDF解析[用語6]、BL47XUでの硬X線光電子分光測定[用語7]により、Pb2+とPb4+が存在し,それらが乱雑に配列していることが分かった。鉛イオンが整然と配列していないことは、走査透過電子顕微鏡観察(HAADF-STEM[用語8])でも確かめた。また、BL14B1での圧力下X線解析実験で格子定数[用語9]の変化を観察し、圧力下では約10%の体積収縮が起きることを確認した。また、この圧力で絶縁体から金属への転移が起こるため、高圧相はPb2+Cr4+O3であると考えられる。

![ペロブスカイト酸化物ABO3の一般的な結晶構造(左)と、PbCrO3の電荷グラス構造(右)]()

図1. ペロブスカイト酸化物ABO3の一般的な結晶構造(左)と、PbCrO3の電荷グラス構造(右)

- 図2.

- PbCrO3の結晶構造と電気抵抗、格子定数の圧力変化。Pb2+0.5Pb4+0.5Cr3+O3からPb2+Cr4+O3への転移に伴い、格子定数と電気抵抗の急激な減少が起きている。

![PbCrO3の電子顕微鏡像。白丸で示された、電荷グラスを形成する鉛の位置に乱れがあることが分かる。]()

図3. PbCrO3の電子顕微鏡像。白丸で示された、電荷グラスを形成する鉛の位置に乱れがあることが分かる。

今後の展開

今回そのメカニズムを解明したPbCrO3では、圧力印加により10%もの巨大な体積収縮が観察されることから、研究を進め、同様の性質を持つBiNiO3(ビスマス・ニッケル酸化物)で行われたのと同様の元素置換を施すことで、超巨大負熱膨張材料が開発できるとの期待が持たれる。負の熱膨張材料は、精密光学部品や精密機械部品など、精密な位置決めが要求される場面で、熱膨張による位置決めのずれを抑制するのに使えると考えられており、今回の発見は、こうした材料開発の進展につながるものと注目されている。

付記

本研究は産業技術総合研究所のHyunjeong Kim博士、榊浩司博士、中村優美子博士、東京大学工学系研究科総合研究機構の幾原雄一教授、米国オークリッジ国立研究所の松田雅昌博士、Jie Ma博士、Stuart Calde博士、独国マックスプランク研究所の磯部正彦博士、独国ユーリッヒ研究所のMartin Schlipf博士、Konstantin Rushchanskii博士、Marjana Ležaić博士との共同で行われた。

本研究の一部は、神奈川科学技術アカデミー・戦略的研究シーズ育成事業「革新的巨大負熱膨張物質の創成」(代表・東正樹東京工業大学教授)、文部科学省・科学研究費補助金・新学術領域研究「ナノ構造情報のフロンティア開拓—材料科学の新展開」(代表・田中功京都大学教授)、日本学術振興会・科学研究費補助金・若手研究B「電界誘起の構造相転移を用いた巨大な圧電応答の実現」(代表・北條元東京工業大学助教)、「巨大な正方晶歪みのもたらす特異的な物性の探索」(代表・岡研吾中央大学助教)の援助を受けて行った。

用語説明

[用語1] ペロブスカイト : 一般式ABO3で表される元素組成を持つ、金属酸化物の代表的な結晶構造。

[用語2] 長距離秩序 : 原子の配列が整然としていて、繰り返し周期があること。

[用語3] 負の熱膨張 : 通常の物質は温めると体積や長さが増大する、正の熱膨張を示す。しかし、一部の物質は温めることで可逆的に収縮する。こうした性質を負の熱膨張と呼び、ゼロ熱膨張材料を開発する上で重要である。

[用語4] 大型放射光施設SPring-8 : 兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、その運転管理と利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeV(ギガ電子ボルト)に由来。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のこと。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

[用語5] 放射光X線回折実験 : 物質の構造を調べる方法。放射光X線を試料に照射し、回折強度を調べることで結晶構造(原子の並び方や原子間の距離)を決定する。

[用語6] 放射光X線全散乱データPDF解析 : 乱雑に配列した原子の並び方を解明する方法。上記X線回折に加えて、乱雑に配列した原子によって広く散乱されるX線強度までを併せて解析する。

[用語7] 硬X線光電子分光 : 4keV以上の高いエネルギーをもつ X線である、硬X線を物質に入射し、そこから放出される光電子の個数とエネルギーの関係を調べることにより、物質内部の電子構造を調べる実験的手法。従来の真空紫外光や軟X線を用いた光電子分光は表面近傍の情報しか得られなかったが、硬X線で励起することにより、固体内部の電子構造を調べることが可能になった。

[用語8] 走査透過電子顕微鏡 : 電子顕微鏡の一種。0.1ナノメートル(1億分の1センチメートル)程度まで細く絞った電子線を試料上で走査し、試料により透過散乱された電子線の強度で試料中の原子を直接観察する。

[用語9] 格子定数 : 結晶構造中の原子の繰り返し周期の長さ。この変化が、物質の巨視的な長さの変化につながる。

論文情報

掲載誌 : |

Journal of the American Chemical Society, 137 (2015) |

論文タイトル : |

Melting of Pb charge glass and simultaneous Pb-Cr charge transfer in PbCrO3 as the origin of volume collapse |

著者 : |

Runze Yu, Hajime Hojo, Tetsu Watanuki, Masaichiro Mizumaki, Takashi Mizokawa, Kengo Oka, Hyunjeong Kim, Akihiko Machida, Kouji Sakaki, Yumiko Nakamura, Akane Agui, Daisuke Mori, Yoshiyuki Inaguma, Martin Schlipf, Konstantin Rushchanskii, Marjana Ležaić, Masaaki Matsuda, Jie Ma, Stuart Calder, Masahiko Isobe, Yuichi Ikuhara, and Masaki Azuma

|

DOI : |

|