概要

東京工業大学地球生命研究所(ELSI)[用語1]愛媛大学サテライト(地球深部ダイナミクスセンター(GRC))の土屋旬准教授と米国コーネル大のマイナック・ムカジー博士は、地球マントル下部において安定な新しい含水鉱物[用語2]であるH相[用語3]の構造と弾性的性質を理論計算により解明しました。

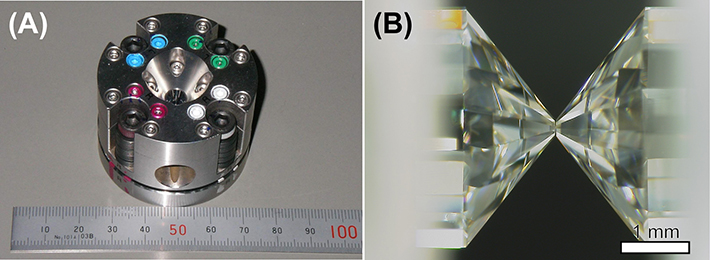

地球のマントル(深さ30-2900キロメートル)[用語4]には、地表付近に大量に存在する水の一部が、プレートの沈み込みにより含水鉱物としてもたらされます。2013年、土屋准教授はプレートにより運ばれた含水鉱物が下部マントル[用語5]付近において新たな含水鉱物(H相)へと変化(構造相転移[用語6])するという理論予測を発表しました(図1)。この理論予測を受けて2014年に、愛媛大の実験グループは超高圧装置MADONNAを用いた実験や、世界最大放射光施設SPring-8での放射光その場観察実験に基づき、H相の存在を実験により確認しました。この一連の発見をもとに、各国の研究者によりH相の研究がなされています。本研究は、H相の更なる詳細な結晶構造や、H相の存在を観測で調べるために不可欠な弾性的性質について、第一原理計算[用語7]と呼ばれる理論計算手法により明らかにしたものです。

H相は地球のマントルと中心核の境界領域まで安定に存在する可能性が強く、地球深部における水の大循環やマントル-核境界での上昇流(プルーム)の発生、また地球中心核の主要物質である溶融鉄への溶け込みなど、地球深部の物質構成や運動(ダイナミクス)に大きな影響を及ぼすと考えられます。

今回の成果は英科学誌Scientific Reports誌に、10月23日に電子版がオンラインで先行出版されました。

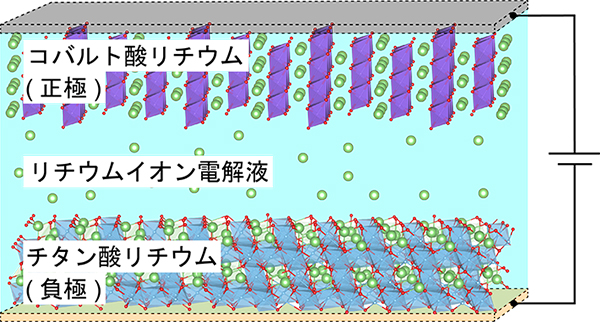

![地球内部構造と地球深部への水の輸送]()

図1. 地球内部構造と地球深部への水の輸送

下部マントルに沈み込んだプレート内では、D相が新しい含水鉱物H相に変化し、中心核付近まで水を運ぶことが可能であると考えられる。

研究の背景

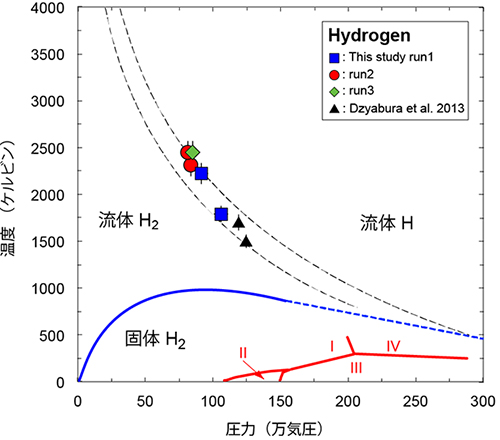

地球内部には、地球表層を覆う海水の数倍から数十倍の水が存在すると見積もられています。しかし、その水の状態や量についてはほとんどわかっていません。地球表層に存在する水は岩石と反応して蛇紋石などの含水鉱物を形成します。このような含水鉱物がプレートによって地球深部まで運ばれると高密度含水マグネシウムケイ酸塩(DHMS)と呼ばれる含水鉱物へと変化します。これらのDHMSは、発見された順にA相、B相、D相などアルファベットを用いて名づけられています。最近まで、下部マントル上部領域(約40万気圧・深さ1250 km)で、D相[用語2]と呼ばれる含水鉱物が脱水分解し、それ以上の深さにDHMSが水を輸送することはないと考えられていました。しかし2013年に土屋准教授は、第一原理シミュレーションに基づき、この40万気圧付近でD相が異なる結晶構造をもつ新たな含水鉱物に変化し、さらなる地球深部へ水を輸送しうることを発表しました(図2)。本研究は約30年ぶりに見つかった新たなDHMS相であるH相の続報であり、より詳細な結晶構造と弾性的性質について第一原理計算を行い、報告しました。土屋准教授とムカジー博士はともに第一原理計算を用いた含水鉱物の研究の専門家であり、今回は共同研究の成果を発表しました。

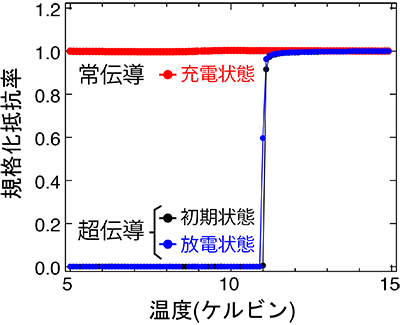

![D相からH相への相転移]()

図2. D相からH相への相転移

2013年にD相の結晶の配列が圧力を加えることによってH相へと変化することが理論計算により示された。

近年、コンピューターの性能が飛躍的に向上するにつれ、第一原理計算法は、物質科学分野において非常に有力な研究手段となっています。この方法を用いて、物質の構造や安定性、物性を高い精度で見積もることができるようになってきました。特に、地球深部のような超高圧条件では高精度な実験が難しいため、非常に有力な手段となっています。

弾性的性質とは、体積弾性率や剛性率など物質の固さや壊れにくさを示す性質で、これらを用いて物質中を伝播する波の速度を見積もることができます。実際に試料を手に取って調べることができない地球深部においては、岩石の弾性率から決定された弾性波速度と、観測された地震波速度を比較することによって、地球深部の化学組成や構造が調べられています。

研究の成果

土屋准教授と、ムカジー博士は、第一原理計算と呼ばれるコンピューターシミュレーションによりH相の詳細な結晶構造と弾性的性質を明らかにしました。2013年のH相の理論予測をうけて日本、米国、イタリアや英国の研究者らがH相の理論計算や実験を行っていますが、これまで弾性的性質についての報告はありませんでした。今回決定された弾性率をもとにこのH相を伝わる地震波速度を見積もることができます。これは、実際に地震波観測により地球深部においてH相を探す場合、不可欠な情報です。今回決定された弾性的性質は、H相を地震波が伝播する場合、ある特徴(高い異方性[用語9])を示すことを示唆しています。

H相はマントルと核の境界付近の2900キロメートルまで水を運ぶ可能性を持っています。水の存在は岩石の溶ける温度を下げるため、マントル最下部でのマグマの発生を引き起こし、これによりマントル最下部に観測される超低速度層や、この付近に起源を持つマントル上昇流(プルーム)などの原因になる可能性があります。また、地球中心核の主要物質である溶融鉄への溶け込みなど、地球深部の物質や運動(ダイナミクス)の解明において、重要な影響を及ぼすものと考えられます。今回決定されたH相の弾性的性質は、このような地球深部の水の循環経路を調べるうえで非常に重要な情報となるでしょう。

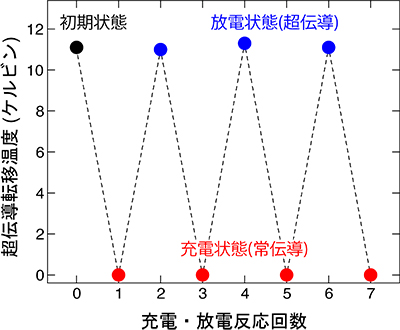

![H相の弾性的性質]()

図3. H相の弾性的性質

これらの体積弾性率や剛性率、地震波速度(S波、P波)、地震波異方性と、実際に観測された地震波速度を比較することによって、地球深部の水の循環経路が今後解明されると期待される。

今後の展望

地球内部での水の存在量とその循環は、地球の起源物質の特定や内部の運動を知る上で大変重要であるとともに、太陽系の他の惑星における水の存在や、太陽系の生成過程を理解する上でも重要です。今後、地球深部の地震波が高精度で観測できるようになれば、H相やこれまでに決定された他の鉱物の弾性率との比較により、地球深部の水の循環経路が決定できると期待されます。また、H相のより詳細な研究は理論計算、実験ともに現在も続けられており、新たな研究成果が出つつあります。今後も理論計算と実験が相補的に協力することにより、地球や惑星深部の水の循環について新しい成果が得られると期待されます。

成果のポイント

- D相発見以来30年ぶりに発見された新たなDHMS相であるH相の続報

- 高精度な理論計算によるH相の結晶構造と弾性的性質の決定

- 日本と米国の含水鉱物の理論計算の専門家による共同研究

用語説明

[用語1] 地球生命研究所(ELSI) : 東京工業大学の廣瀬敬教授をリーダーとして採択された、地球・生命科学分野のWPI(世界トップレベル研究拠点)プログラムに基づき2012年に設立された同大学の新しい研究所。愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)は、ELSIの国内唯一のサテライト拠点となっている。

[用語2] 含水鉱物 : 蛇紋石など、水素を主成分の一つとして構造に含む鉱物。特に地球内部の高温高圧下で生じる、マグネシウムに富む含水鉱物は、高圧型含水マグネシウムケイ酸塩鉱物(DHMS)あるいはアルファベット相と称され、プレートの沈み込みとともに地球深部にもたらされると考えられている。

[用語3] Phase H(H相) : 2013年に土屋准教授によって理論予測され、2014年に愛媛大学の西真之博士らによって実際に存在が確かめられた新しい含水鉱物。DHMSのなかで最も高圧下で安定。アルミニウムを含むことによって深さ約2900kmの核―マントル境界まで水を運ぶ可能性が示唆されている。

[用語4] マントルと核 : 地球は薄い地殻(深さ約30キロメートルまで)、マントル(深さ30-2900キロメートル)、核(2900-6400キロメートル)の3層からできている。マントルはかんらん岩などの岩石が主な成分であるのに対し、核は主に鉄からできている。

[用語5] 下部マントル : マントルは上部マントル(深さ30-410キロメートル)、マントル遷移層(410-660キロメートル)、下部マントル(660-2900キロメートル)の3つの領域に区分される。下部マントルは最も大きな領域であり、地球全体の体積の6割を占め、その最下部は地球の中心核と接する。

[用語6] 構造相転移 : 固体物質において規則的に配列されている原子位置が温度や圧力条件に応じて全く異なる構造へ再配列されること。たとえばグラファイト(黒鉛)は約5万気圧でダイヤモンドへと構造相転移する。グラファイトもダイヤモンドも同じ炭素という元素のみから成る。

[用語7] 第一原理計算 : 近代物理学の基礎である量子力学の基本原理に基づき、実験などにより得られる先験的なパラメーターを用いずに結晶構造の安定性や物性を予測する計算方法。最近の数値シミュレーション技術の進歩により高い精度での予測が可能になっている。

[用語8] Phase D(D相) : 含水鉱物の一つで、これまで下部マントルにおいて存在する唯一のDHMSと考えられていた。1986年にオーストラリアの研究者により発見された。その後Phase E, F, Gなどの発見が報告されているが、Phase Eの存在はマントルのより浅い領域に限られており、またPhase FとPhase Gは、Phase Dと同じものであることが明らかになっている。

[用語9] 地震波異方性 : 地震波速度が伝播する方位や波の振動方向によって異なる現象。方位異方性と偏向異方性があり、方位異方性は伝播する方向により速度が変化する現象を差し、偏向異方性は同じ方向に伝播する横波において、振動方向によって速度の差異を生じる現象を差す。地殻やプレート内部、マントル最下部などで高い異方性が観測されている。

論文情報

掲載誌 : |

Scientific Reports (イギリスネイチャー出版) |

論文タイトル : |

Crystal structure, equation of state, and elasticity of phase H (MgSiO4H2) at Earth's lower mantle pressures

(邦訳:地球下部マントルにおけるH相の結晶構造と状態方程式) |

著者 : |

Jun Tsuchiya(土屋旬)and Mainak Mookherjee

|

DOI : |

|

)。

)。