要旨

東京工業大学地球生命研究所の廣瀬敬教授と、理化学研究所(理研)放射光科学総合研究センター バロン物質ダイナミクス研究室の中島陽一特別研究員、アルフレッド・バロン准主任研究員らの共同研究チームは、炭素を含んだ液体鉄炭素合金の縦波速度[用語1]を70万気圧、2,800ケルビン(K)という超高圧高温下で測定し、地球の液体外核[用語2]では炭素に極めて乏しいことを発見しました。

地球の中心には半径3,500kmの金属核があります。金属核は2層構造となっており、中心部分は固体の内核(固体鉄合金)があり、その外側を液体の外核(液体鉄合金)が囲んでいます。液体外核は金属核の質量の95%を占め、その主成分は鉄で、その他に水素や炭素、酸素、ケイ素、硫黄といった軽い元素が合計で10wt%(重量%[用語3])程度溶け込んでいることが分かっています。しかし、それぞれの元素がどのくらいの割合で溶け込んでいるかは分かっていません。金属核は最も浅い部分でも地表から2,900kmの深さに位置し、その成分を直接調べることは困難です。液体外核の成分の手がかりとなるのは、地震波観測から得られる縦波速度、密度といった物理量に限られています。実際の液体外核の環境を実験室で再現し、液体金属合金の縦波速度を測定して、地震波観測の縦波速度と比較することができれば、その成分を知ることができます。しかし、地球の内部は超高圧高温の世界で、液体外核の最上部で135万気圧以上、4,000K以上になるため、こうした極限条件を実験室で再現し、液体鉄合金の物性を測定することは困難でした。

共同研究チームは、試料を高圧高温状態にして融解させるレーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル装置[用語4]と大型放射光施設「SPring-8[用語5]」に設置されている、微小な原子の振動を検出できる高分解能非弾性X線散乱分光器[用語6]を使って液体鉄炭素合金を作成し、縦波速度を70万気圧、2,800Kという超高圧高温下で測定することに成功しました。その結果、液体外核には、炭素が最大で1.2wt%しか存在していないことが明らかになりました。これにより、液体外核の10wt%程度を占める軽い成分の多くは、炭素以外の元素で占められていることが分かりました。液体外核に含まれる軽い元素の種類と量を特定できれば、地球磁場を生成していると考えられる核ダイナモ[用語7]のメカニズムや、地球形成時の金属核分離時の状況などの理解が一層進むと期待できます。

本研究は、国際科学雑誌『Nature Communications』(11月24日付け:日本時間11月24日)に掲載されました。

背景

地球の半径は6,400kmあり、地上から深さ2,900kmまでの部分は岩石でできています。さらに深い部分には金属でできた中心核(金属核)があります。金属核は2層構造になっており、内側(深さ5,200~6,400km)に固体でできた内核(個体鉄合金)があり、その外側(深さ2,900~5,200km)を液体でできた液体外核(液体鉄合金)が取り囲んでいます(図1)。

- 図1.

- 地球内部は層構造を形成しており、地表から岩石でできた地殻、上部マントル(遷移層含む)、下部マントル、また金属でできた外核、内核に分けられる(左図)。地震波観測から、地球内部の地震波速度、密度といった物理的情報も分かっている(右図)。P波=縦波、S波=横波。

液体外核は鉄を主成分とし、水素や炭素、ケイ素、酸素、硫黄といった軽い元素を10wt%(重量%)程度含んでいることが分かっています。しかし、それぞれの元素がどのくらいの割合で溶け込んでいるかはよく分かっていません。地球深部を直接調べることは困難なため、地球内部を伝搬する地震波を地表で観測して得られる地震波速度や密度といった情報が、地球内部の構造や成分を知る上で貴重な手がかりとなります。実際、地震波観測から金属核質量の95%を占める液体外核は鉄よりも、密度で約10%軽く、地震波のうち縦波速度が約4%速いことが分かっています。液体外核を構成する成分、すなわち、軽い元素の種類と量を特定できれば、地球磁場を生成する地球ダイナモのメカニズム、地球形成時の金属核分離時の状況などの理解が一層進むことになります。

実際の液体外核の環境を実験室で再現して、液体金属合金の縦波速度を測定し、地震波観測から得られる縦波速度と比較することができれば、その成分を知ることができます。しかし、地球深部は高圧高温の世界で、液体外核の最上部では、その圧力は135万気圧、温度は4,000ケルビン(K)にも達します。このような超高圧高温環境を再現し、物性を測定すること、とりわけ液体の測定は大変な困難を極めます。これまで、再現した液体鉄合金の物性測定の多くは、液体外核の環境には程遠い10万気圧以下に限られていたため、液体外核の成分は未解明のままでした。

研究手法と成果

物質中では、原子は絶えず振動し微小な音波を出しています。この音波は音響フォノンと呼ばれ、フォノンを調べることにより、物質中を伝わる音波速度を知ることができます。音波速度には縦波速度と横波速度があり、今回の実験では縦波速度を調べました。

共同研究チームはまず、レーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル装置を使って炭素を4wt%添加した鉄の合金を高圧高温状態にし、融解させました。次に液体状態になった鉄炭素合金(液体鉄炭素合金)のフォノンを大型放射光施設「SPring-8」のビームラインBL35XUに設置されている高分解能非弾性X線散乱分光器で測定し、70万気圧、2,800Kまでの圧力温度条件で縦波速度を決定しました。その結果、炭素は液体鉄の縦波速度を加速させることが明らかになりました。

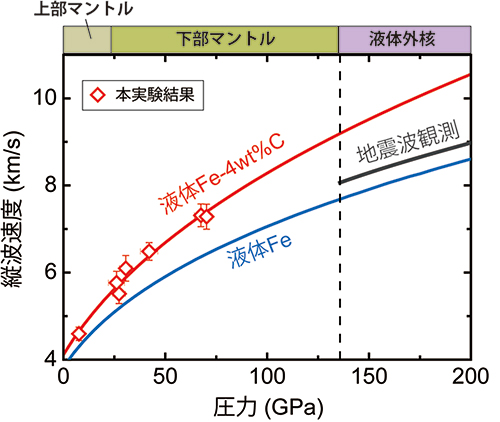

この測定の結果を実際の地震波測定による液体外核の縦波速度と比べたところ、4wt%の炭素を含む液体鉄炭素合金は、液体外核よりも速いことが分かりました(図2)。液体外核の縦波速度を説明できる炭素量を計算したところ、最大でも1.2wt%であることが明らかになりました。この結果は、マントル中の炭素同位体(陽子数は同じで中性子数が異なる炭素原子)の比率や地球形成時に起こった金属核とケイ酸塩マントル間での化学分別を説明するのに適当な量です。しかし、このような少量の炭素を含む液体鉄の密度は液体外核より7%ほど重いため、ケイ素や硫黄、酸素、水素などの液体鉄の密度を下げる他の軽い元素が必要であることが示唆されました。

![液体鉄炭素合金の音波速度と液体外核の縦波速度の比較]()

図2. 液体鉄炭素合金の音波速度と液体外核の縦波速度の比較

本研究で得られた液体鉄炭素合金の音波速度(赤)を、衝撃圧縮実験から得られている液体純鉄(青)及び外核(黒)における縦波と比較した図。

今後の期待

今回用いた高圧下での液体金属合金の縦波速度測定手法により液体外核に含まれる他の成分の量比について調べることができます。今回の実験では70万気圧までの圧力に限られていますが、実際の金属核の条件である135万気圧以上、4,000K以上での液体金属の音速測定を行うことも、本実験手法に改良を加えていくことで今後可能になると考えられます。これにより、地震波観測と実際の液体外核の圧力温度条件で直接比べられるようになれば、さらに精度よく中心核の成分が決定できるようになります。金属核の成分が明らかになっていくことで、地球磁場の成因である核ダイナモのメカニズムや、地球形成初期の金属核分離時の状況も次第に明らかになっていくものと期待できます。

用語説明

[用語1] 縦波速度 : 波が物質中を伝搬する際、波の伝わる方向と平行方向に物質が振動して伝わる波を縦波、垂直方向に振動して伝わるものを横波という。地震波の場合、縦波のことをP波、横波のことをS波と呼ぶ。液体中では横波がほとんど伝搬せず、液体外核を伝搬して観測できる地震波はP波(縦波)のみである。

[用語2] 地球の液体外核 : 地球は中心に直径約7,000kmの金属でできた核を持つ。金属核の内側約2,400kmは固体であり内核と呼ばれ、その外側を厚さ約2,300kmの液体外核が囲んでいる。液体外核の主成分は鉄であるが、約10%程度の軽い元素を含んでいることが分かっている。

[用語3] 重量% : 重量パーセント濃度。溶液全体の質量に対する溶質の質量の割合。

[用語4] レーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル装置 : ブリリアントカットされた2つの単結晶ダイヤモンドの先端を対向させて、その間に実験に用いる試料を挟んで圧力を加え、レーザー光を用いて加熱する装置。試料を高圧高温状態にして融解させることができる。

[用語5] 大型放射光施設「SPring-8」 : 兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、その運転管理は高輝度光科学研究センターが行っている。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8GeVに由来。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のこと。

[用語6] 高分解能非弾性X線散乱分光器 : X線を物質に照射したとき、物質のさまざまな励起状態とエネルギーをやり取りした結果、散乱X線のエネルギーが入射X線のエネルギーから変化する現象を、非弾性X線散乱と言う。音響フォノンの励起エネルギーは、入射X線のエネルギーの100万分の1程度で、非常に高精度でエネルギーの変化を検出しなければ、物質の音響フォノンを測定できない。SPring-8には、非弾性散乱されたX線のエネルギーを非常に高分解能で検出することのできる分光器が設置されている。

[用語7] 核ダイナモ : 天体内部で導電性をもつ液体が対流することにより大きな磁場を生成し維持することをダイナモ作用と呼ぶ。地球の場合、液体金属でできた外核のダイナモ作用により地球磁場を生み出していると考えられている。

論文情報

掲載誌 : |

Nature Communications |

論文タイトル : |

Carbon-depleted outer core revealed by sound velocity measurements of liquid iron-carbon alloy |

著者 : |

Yoichi Nakajima, Saori Imada, Kei Hirose, Tetsuya Komabayashi, Haruka Ozawa, Shigehiko Tateno, Satoshi Tsutsui, Yasuhiro Kuwayama, Alfred Q. R. Baron

|

DOI : |

|

![PDF]()

![PDF]()