発表のポイント

- 太平洋・インド洋の深海堆積物の化学組成データを統計的に解析し、レアアース泥の生成が堆積速度に支配されていることを明らかにしました。

- 脳科学・情報科学分野で発展した独立成分分析を応用して大量のデータからレアアース濃集に関与する成分を抽出し、その時空間分布を可視化しました。

- 将来の開発が期待される海底鉱物資源の成因解明により、広大な海洋で資源ポテンシャルの高い有望域を絞り込むための、理論的な探査指針を提供できるようになります。

発表概要

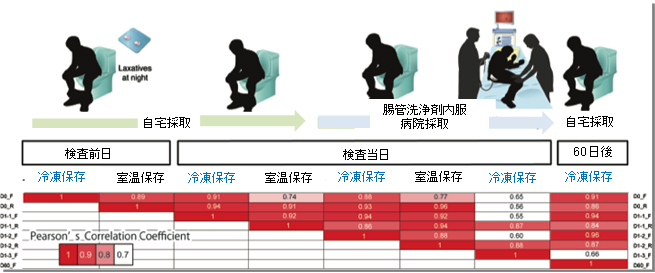

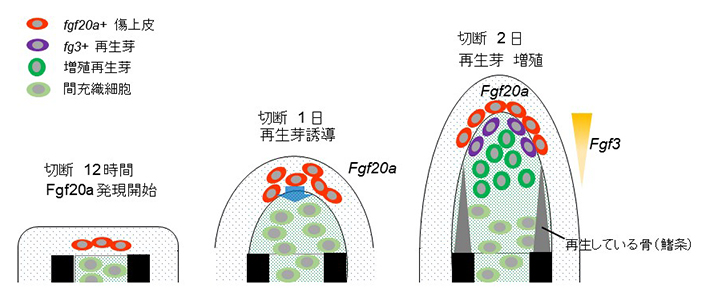

東京大学大学院工学系研究科の加藤泰浩(かとう やすひろ)教授、安川和孝(やすかわ かずたか)助教、中村謙太郎(なかむら けんたろう)准教授、千葉工業大学次世代海洋資源研究センターの藤永公一郎(ふじなが こういちろう)上席研究員と海洋研究開発機構地球内部物質循環研究分野の岩森光(いわもり ひかる)分野長(兼 東京工業大学 理学院 地球惑星科学系 特定教授)らの研究グループは、太平洋・インド洋から採取された膨大な数の深海堆積物(図1)の化学組成データを解析し、海底鉱物資源「レアアース泥[用語1]」の生成に関わっている複数の成分を統計的に分離・抽出しました。これらの成分の特徴を詳しく調べた結果、レアアース[用語2]の濃集を引き起こすためには、堆積速度[用語3]が非常に遅く、極めてゆっくりと物質が降り積もる環境が必要であることが明らかとなりました。将来の開発が期待されているレアアース泥は、現在こうした条件を満たす海域で海底面付近に分布していると考えられ、これは今後の資源探査における重要な探査指針となります。また、本研究では、レアアース濃集成分の時空間変動を世界で初めて可視化することにも成功しました。その結果、海底鉱物資源の生成が、数千万年という長い時間の中で、大陸の移動や地球の気候・環境変動と密接に関連してきたことが示されました。

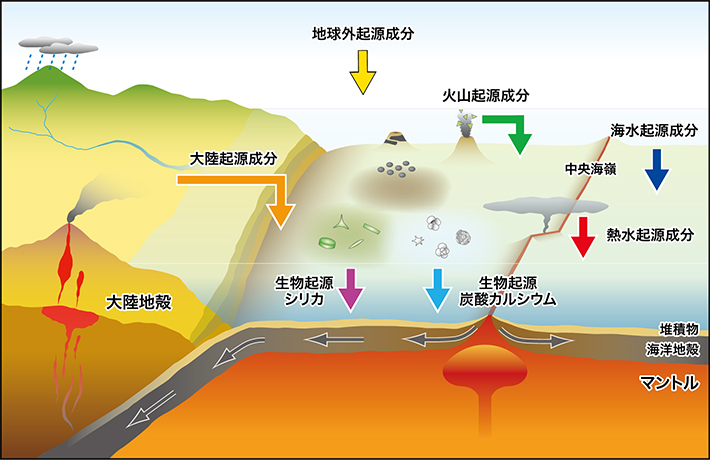

![深海堆積物を構成するさまざまな起源成分の概念図]()

図1. 深海堆積物を構成するさまざまな起源成分の概念図

発表内容

2011年、東京大学大学院工学系研究科の加藤泰浩教授らは、ハイテク産業に欠かせないレアアースを高濃度で含む深海堆積物(泥)が太平洋の深海底に広く分布することを発見し、それらを「レアアース泥」と名付けました。この発見以降、陸上鉱床と同等以上の総レアアース濃度(400 ppm以上)をもつ深海堆積物は一括してレアアース泥と呼ばれるようになりましたが、こうした深海堆積物の化学組成[用語4]には、レアアースの濃度を含めて非常に大きなバリエーションがあることが分かっていました。しかしながら、それが何に由来しているのか、また究極的に何がレアアースの濃集を支配しているのかについては、謎のままでした。

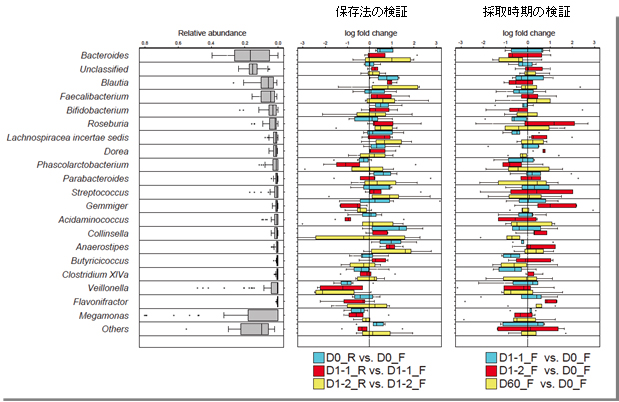

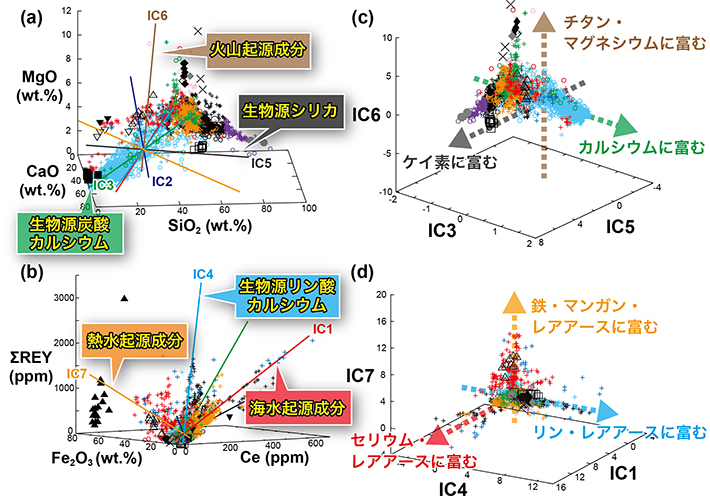

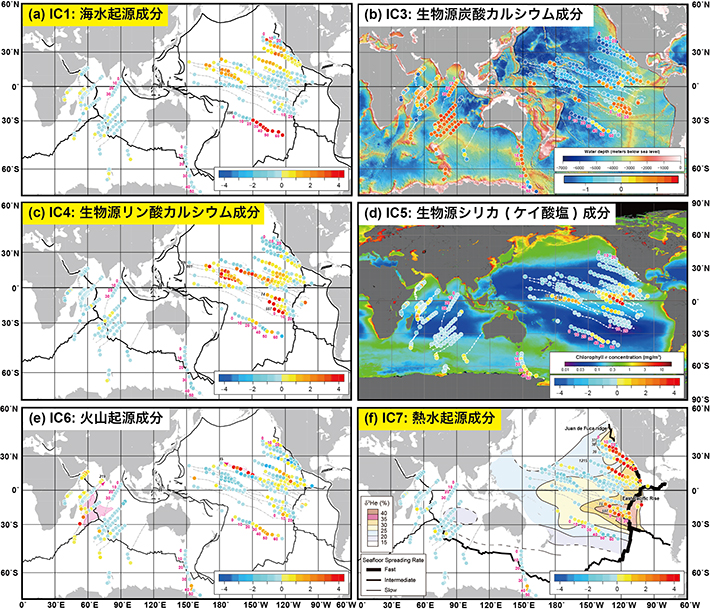

今回、本研究グループは、太平洋及びインド洋の広範囲をカバーする101の地点(図2)から採取された3,968の深海堆積物試料の化学組成データ※に対し、独立成分分析[用語5]と呼ばれる多変量解析手法を適用しました(図3)。独立成分分析は元々、脳科学分野に端を発する比較的新しい信号解析手法です。その応用範囲は脳波解析のほか、干渉電波の分離や画像処理など非常に多岐に渡っており、近年では地球科学分野でもその有用性が実証されつつあります。本研究では、さまざまな起源成分の混合によって作られている堆積物(図1)の化学組成データから、生物源炭酸カルシウム成分、生物源シリカ(ケイ酸塩)成分、火山起源成分、熱水起源成分、海水起源成分、生物源リン酸カルシウム成分などを統計的に分離・抽出しました(図4)。これらのうち、レアアース泥の生成と深く関連しているのは、熱水起源、海水起源、生物源リン酸カルシウムの3成分であることが分かりました。これは、それぞれの成分を個別に扱った複数の先行研究とも整合的な結果です。本成果により、これまでレアアース濃度のみを基準として定義されていたレアアース泥が、実は統計的に異なる3つの成分に分離されるということが初めて明らかになりました。

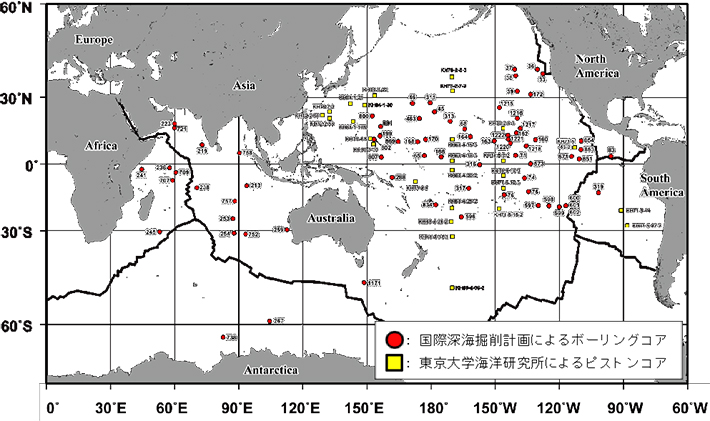

![本研究で用いた試料の採取地点]()

図2. 本研究で用いた試料の採取地点

太平洋82地点、インド洋19地点の合計101地点から採取された3,968試料の化学組成データを統計解析に用いた。

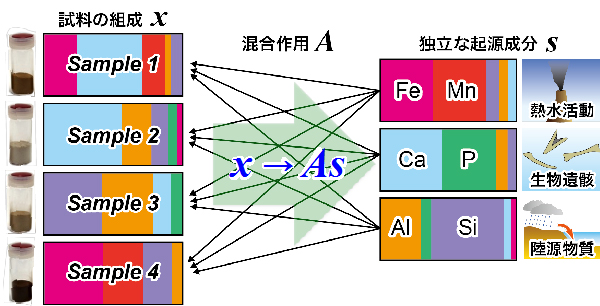

![深海堆積物の化学組成データに対する独立成分分析の概念図]()

図3. 深海堆積物の化学組成データに対する独立成分分析の概念図

試料の化学組成データ(x)に内在する「非正規性」という統計学的性質を利用して、観測可能なxから、独立な起源成分(s)と未知の混合作用(A)の両方を同時に推定できる。

![独立成分分析の結果]()

図4. 独立成分分析の結果

レアアースを含む11種類の元素群から成るデータを解析した結果、太平洋・インド洋の深海堆積物は、生物源炭酸カルシウム成分、生物源シリカ(ケイ酸塩)成分、火山起源成分、熱水起源成分、海水起源成分、生物源リン酸カルシウム成分を含む7つの成分で説明できることが分かった(残る1成分は重要でないノイズ的成分と考えられる)。なお、セリウムはレアアースの一種であるが、地球化学的な挙動が他のレアアース元素と異なる。そのため、本研究の解析ではセリウムを別個に扱っており、図中の「レアアース」はセリウムを除いたレアアースの総和を表す。

これらのレアアース濃集に関わる成分の化学的な特徴は、(1)濃集したレアアースの究極的な供給源は海水であること、(2)レアアースを保持する物質が海水と長期間に渡り接触することでレアアースを多量に取り込み、レアアース泥ができたこと、を示唆します。簡単な計算による見積りの結果から、総レアアース濃度が1,000 ppmを超える比較的高品位なレアアース泥の生成に必要な条件の1つは、100万年あたり0.5 m程度しか物質が降り積もらないような、極めて堆積速度の遅い環境であると分かりました。すなわち、堆積速度がレアアース泥の生成を左右する重要な鍵であるといえます。このように、資源生成に必要な条件を明らかにすることは、広大な海洋において詳細な探査の対象とすべき有望エリアを選定する上で、極めて重要であるといえます。

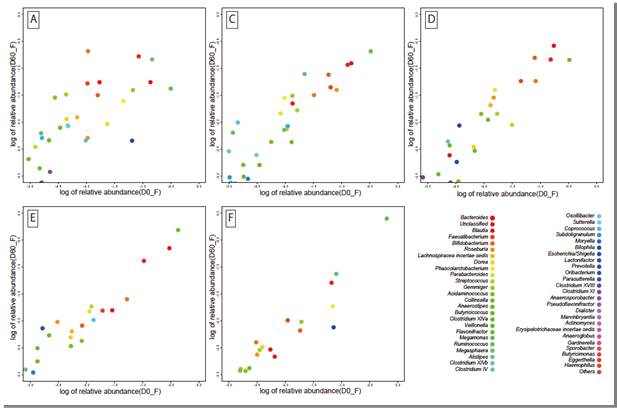

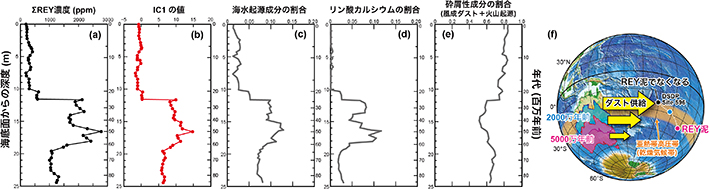

本研究ではさらに、統計解析の結果と生物化石に基づく試料の年代値及びプレートテクトニクスを組み合わせ、過去6,500万年間におけるレアアース濃集成分の時空間変動(図5)を、世界で初めて可視化することにも成功しました。その結果、北太平洋では過去数千万年に渡り海水起源成分の寄与が比較的強いエリアが見られ、それらは海底鉱物資源の1つであるマンガンノジュール[用語6]が密に分布する海域と重なることが示されました。このことは、レアアース泥とマンガンノジュールという全く異なる海底鉱物資源の間に、共通の起源物質や海底面付近で生じる化学反応など、密接な相互関連が存在する可能性を示唆しています。また、南太平洋の一部海域では、2,000~2,500万年前頃からレアアースの濃集が見られなくなります(図6)。これは、南太平洋へ陸源のダストを供給するオーストラリア大陸の北上と気候の乾燥化などにより、同海域へのダスト供給量が増えて堆積速度が増大し、堆積物へのレアアース濃集が抑制されたことを反映していると考えられます。

![過去6,500万年間における独立成分の時空間分布]()

図5. 過去6,500万年間における独立成分の時空間分布

数値が大きいほど、その独立成分の影響が強いことを意味する。ラベルを黄色で示した3つの成分(IC1, IC4, IC7)が、レアアースの濃集に関与する成分。熱水起源成分は海底熱水活動が活発な中央海嶺近傍で強く現れる。生物源リン酸カルシウム成分は2011年に報告された海底面付近におけるレアアース泥の分布とよく一致しており、この成分の影響が強いエリアは過去6,500万年間を通じてあまり変化していないといえる。海水起源成分は南太平洋の2,500~6,500万年前の泥で特に強く現れ、その後急速に減退する。これは、プレートテクトニクスや気候の変化と関連する(図6参照)。また、この成分は北太平洋でも比較的強く現れ、そのエリアはマンガンノジュールの多い海域と重なる。これは、レアアース泥とマンガンノジュールの間に何らかの成因的関連が存在する可能性を示唆している。

![サイト596で観測される大陸移動とレアアース泥生成の関連]()

図6. サイト596で観測される大陸移動とレアアース泥生成の関連

オーストラリア大陸が北上し、乾燥気候帯に入った2,000万年前頃から、中央南太平洋のサイト596地点ではレアアース泥が生成しなくなった。これは、偏西風により南太平洋へ運ばれる大陸起源のダストが増え、堆積速度が速くなってレアアースの濃集が妨げられたためと考えられる。

以上のように、本成果は、地球科学とデータ科学の融合的アプローチにより、プレートテクトニクスや気候変動といった地球システムのダイナミクスと海底鉱物資源の生成・分布が、数千万年という遠大な時間スケールの中で密接に関連してきたことを明らかにした画期的な研究成果です。また、脳科学や情報科学分野で用いられる独立成分分析を化学組成データの解析に応用し、自然界に潜む情報を抽出して工学的・科学的に活用した本研究成果は、データ科学に基づく高効率な資源探査の新しい方向性を世界に先駆けて提示し、資源工学分野に新たな展開をもたらしうる、極めて重要な成果であるといえます。

- ※

- 本研究では、過去の深海掘削計画(Deep Sea Drilling Project, DSDP; 1968~83年、米国主導で実施)及び国際深海掘削計画(Ocean Drilling Program, ODP; 1985~2003年、日本も参加した国際プロジェクトとして実施)により掘削された堆積物コア試料及び東京大学海洋研究所が1968~84年に太平洋でピストンコアを用いて採取した堆積物コア試料を用いました。化学分析は全て東京大学で行いました。統計解析に用いた化学組成データは、既に2011年、2014年、2015年にそれぞれ加藤教授らのグループにより論文として公表されているものです(太平洋の268試料のみ、本論文で新規に公表しました)。なお、本研究で用いた試料には、「超高濃度レアアース泥」は含まれていません。

用語説明

[用語1] レアアース泥 : 2011年に東京大学の加藤泰浩教授らにより発見された、新しいタイプの海底鉱物資源。さまざまなハイテク製品に欠かせないレアアースを高濃度(総レアアース濃度400 ppm以上)で含む深海堆積物の総称。レアアース泥は、(1)現在陸上で操業しているイオン吸着型鉱床を超える総レアアース濃度(600~2,000 ppm)を示し、特に産業上重要な重レアアースに富むこと、(2)太平洋の広範囲に分布するため膨大な資源量が見込まれること、(3)遠洋性の深海堆積物として層状に分布するため資源探査が容易であること、(4)開発時の環境汚染源として問題となるトリウム(Th)やウラン(U)などの放射性元素濃度が非常に低いこと、(5)常温の希酸で容易にレアアースを抽出できることなど、鉱物資源として有利な特長を複数有しており、新たなレアアース資源として有望視されている。2013年には日本の排他的経済水域内で世界最高品位の「超高濃度レアアース泥」が発見されたほか、2014年にはインド洋においてもレアアース泥の存在が報告され(いずれも加藤教授らの研究グループによる)、そのグローバルな分布の把握が資源工学的に重要なテーマとなりつつある。

[用語2] レアアース : 希土類元素(REE:rare-earth element)。原子番号57番のランタンから71番のルテチウムまでのランタノイド元素15元素の総称で、21番のスカンジウム(Sc)、39番のイットリウム(Y)を加えて17元素とすることもある(ただし、原子番号61番のプロメチウムは自然界には存在しない)。レアアースは独特な光学的特性や磁気的特性を持つことから、ハイブリッドカーのモーターに使われるNd-Fe-B磁石やLEDの蛍光体などの最先端グリーン・テクノロジー(省エネ・エコ技術)に不可欠な元素である。新興国の急速な経済発展を背景として、今後も需要は増加の一途を辿ると予想されている。

[用語3] 堆積速度 : 海底に物質が降り積もる速さ。単位時間(本論文の場合、百万年(million years, Myr)を単位としている)あたり何メートル積もったかで表す。単位は m/Myr。堆積速度は海域によって大きく異なり、大陸に近く陸源の物質が河川などにより流れ込む海域や、海洋表層の生物生産性が高くプランクトンが多い海域では速く、数十m/Myr程度になる。一方、大陸から遠く海洋表層の栄養塩も少ない海域では遅く、数m/Myrから1 m/Myr以下となることもある。堆積速度が速ければ速いほど、降り積もった物質が急速に堆積層の深くまで埋没していくため、海水からレアアースを取り込む成分が短期間で海水から遮断されてしまい、レアアース泥にならない。

[用語4] 深海堆積物の化学組成 : 深海堆積物は、さまざまな起源成分の混合物であり、各成分はそれぞれ特徴的な化学組成を持つ。例えば、海底の熱水活動に由来する成分は鉄やマンガンに富み、海洋に生息するプランクトンはカルシウムやケイ素に富む殻を持つ。沈積する各成分の量比や海底で起こる物理的・化学的プロセスを反映して、海底の泥の中に含まれる各元素の濃度は大きく変化する。2011年にレアアース泥を発見した研究では、レアアースの他にも多数の元素濃度を測定しており、海域によって鉄に富むものやカルシウムに富むもの、ケイ素に富むもの、リンを多く含むものなど、非常に大きなバリエーションがあることが分かっていた。

[用語5] 独立成分分析 : 脳科学分野や情報科学分野で1990年代以降広く用いられるようになった、信号解析手法の1つ。データ構造に内在する「非正規性」を利用して、観測された信号のみから元の起源信号とそれらの混合プロセスを同時に推定することができる。独立成分分析の応用範囲は極めて広く、画像の圧縮や雑音除去、脳波や脳磁図の信号分離、通信時の干渉電波の分離、金融時系列データの解析など、分野を超えて多岐に渡っている。本論文の共著者である国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球内部物質循環研究分野の岩森光分野長は、地球内部のマントルに由来する玄武岩の同位体比データに世界で初めてこの手法を適用し、独立成分分析が地球化学データの解析にも極めて有用であることを示した。

[用語6] マンガンノジュール : マンガン団塊とも呼ばれる。太平洋・インド洋・大西洋などの水深4,000 mを超える深海底に広く分布するマンガン酸化物鉱床で、直径数~十数cmの球状や楕円体状を呈する。分布密度は海域間で差異が大きく、全く存在しない海域からまばらに存在する海域、海底面をほぼ埋め尽くすほどの高密度で存在する密集域までさまざまである。銅、ニッケル、コバルトなどの有用金属元素を高い濃度で含有し、レアメタル資源として1960~70年代から注目されている。特に、ハワイ南東沖の深海底には多数のマンガンノジュールが広範囲に存在し、資源ポテンシャルが高い有望海域として知られている。この海域では、日本を含む多くの国々が、国際海底機構の下でマンガンノジュールの探査鉱区を取得している。

論文情報

掲載誌 : |

Scientific Reports (7月22日版) |

論文タイトル : |

Tracking the spatiotemporal variations of statistically independent components involving enrichment of rare-earth elements in deep-sea sediments |

著者 : |

安川和孝1,2*、中村謙太郎1、藤永公一郎2,1、岩森光3,4、加藤泰浩5,1,2,6*

1東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻、2千葉工業大学次世代海洋資源研究センター、3海洋研究開発機構地球内部物質循環研究分野、4東京工業大学理学院地球惑星科学系、5東京大学大学院工学系研究科エネルギー・資源フロンティアセンター、6海洋研究開発機構海底資源研究開発センター |

DOI : |

|