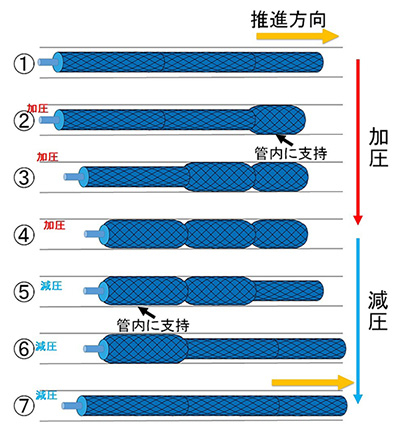

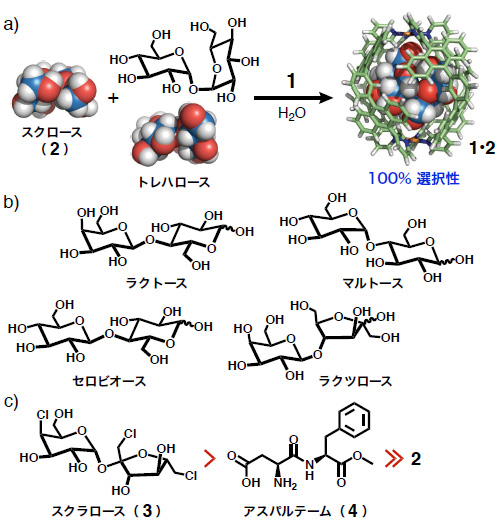

要点

- 三角格子量子反強磁性体の磁気励起の全体像を中性子散乱実験で捉えた

- 分数スピン励起などの新概念を示唆する磁気励起を観測

- フラストレーションと量子効果が生む新たな物性研究の進展に期待

概要

東京工業大学の伊藤沙也院生(現千代田化工建設)、栗田伸之助教、田中秀数教授、日本原子力研究開発機構の中島健次研究主席、河村聖子研究副主幹、高エネルギー加速器研究機構の伊藤晋一教授、茨城大学の桑原慶太郎教授、総合科学研究機構の加倉井和久サイエンスコーディネータの研究グループは、量子効果が顕著な三角格子反強磁性体の磁気励起[用語1]の全体像を中性子散乱[用語2]実験で初めて捉えた。

研究グループは、三角格子反強磁性体の理想的なモデル物質「アンチモン酸バリウムコバルト(Ba3CoSb2O9)」に着目し、大型単結晶試料を作成、中性子を入射して、散乱中性子のスペクトルを高精度で解析。通常の磁性体で見られる磁気励起とは大きく異なる新奇な磁気励起について詳細を明らかにした。従来の磁気励起の最小単位よりも細かい単位の励起(分数励起)の必要性を示唆する結果となり、フラストレーション[用語3](図1)と量子効果が新たな物性研究のフロンティアを開くこと、精密な中性子散乱実験が新奇な電子物性の解明につながることを示す成果となった。

![スピンのフラストレーション]()

図1.スピンのフラストレーション

矢印の向きはスピンの向き(電子の自転が右回りか左回りか)を表す。

通常の磁性体の磁気励起は、磁気の担い手である電子のスピン[用語4]が平衡位置のまわりで起こす小さな歳差運動が、波として結晶全体に伝搬する“スピン波理論(図2)”で表される。その一方で、スピンが小さい三角格子反強磁性体では強いフラストレーションと量子力学的効果で、スピン波理論が成立する波長領域は、極めて限定的であることが理論的に知られていた。この研究では、この現象を実証するとともに、磁気励起を統一的に説明する新しい理論の必要性を明確に示した。

![スピン波の概念図]()

図2.スピン波の概念図

スピンがその平衡位置のまわりで振幅の小さな歳差運動をし、それが波として結晶全体に伝わるものがスピン波である。上の図はスピンの歳差運動を上から見た様子。

この成果は8月10日付けの英国の学術誌「Nature Communications」電子版に掲載された。

背景

磁性体の磁気は電子のスピンによって生じる。絶縁性の磁性体ではこのスピンが磁性原子に局在し、交換相互作用[用語5]を及ぼし合っている。交換相互作用はスピンを平行(強磁性)、あるいは反平行(反強磁性)にする働きがあるので、多くの磁性体では温度を下げると、スピンが平行に揃った強磁性状態や反平行に揃った反強磁性状態になる。

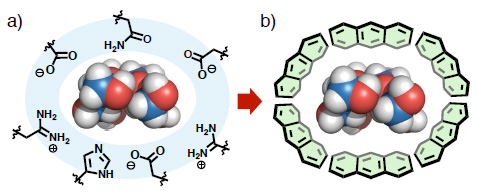

ところが図1のように、磁性原子が三角形の格子点に位置し、スピン間に反強磁性的な交換相互作用が働く場合には事情が異なる。どれか2つのスピンを反平行に置くと、残りのスピンはどの方向を向いてもエネルギーが変わらないため、安定な配置が決まらない。このような状況をスピンのフラストレーションと呼ぶ。

図3のように、三角格子上にスピンがあり、隣り合うスピン間に反強磁性的な交換相互作用が働く物質は三角格子反強磁性体と呼ばれている。三角格子反強磁性体では、図1に示したような強いフラストレーションがスピン間に働くために基底状態は、従来からよく知られている強磁性状態や反強磁性状態にはならない。そこで量子効果が最も大きいスピンの大きさが1/2の場合の基底状態が問題となった。

![三角格子とスピンが互いに120°をなす三角スピン状態(赤の矢印)]()

図3.三角格子とスピンが互いに120°をなす三角スピン状態(赤の矢印)

1973年に著名なノーベル賞物理学者であるP.W.アンダーソンは、隣接するスピンが磁気を持たない量子力学的一重項状態をとり、一重項をなすスピン対が時間的に変化する“スピン液体”と呼ばれる状態が基底状態になるという理論を提唱した。この理論に端を発してスピン1/2の三角格子反強磁性体の研究が活発化した。長い論争の末、現在のコンセンサスは「基底状態はスピン液体ではなく、図3のような隣り合うスピンが120°をなして妥協した三角スピン状態になる」というものだ。しかしながら、スピンの平均的長さは量子効果によって1/2から大きく縮んでいる。

このような三角スピン状態からの磁気励起の理論研究も活発に行われ、中性子散乱実験のスペクトルの計算もなされた。しかし、基底状態に比べて励起状態の理論は難しく、理論的コンセンサスは極めて限られている。一般に強磁性や反強磁性などの秩序状態からの磁気励起は、図2のようなスピン波になることが知られており、実際に数多くの磁性体で観測されている。これに対してスピン1/2の三角格子反強磁性体では、スピン波理論が成立する波長領域は極めて限定的で、多くの波長領域で励起に必要なエネルギーがスピン波理論の予想を大きく下回ることが知られていた。また、基底状態になることができなかったスピン液体状態の残影が磁気励起に現れ、分散関係[用語6]に極小を作ることなどが知られていた。これらの実験的検証は、一部に限られており磁気励起の全体像は全く分かっていなかった。

研究の経緯

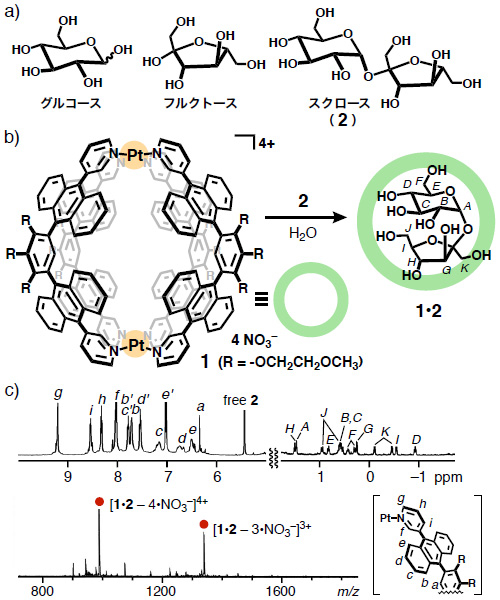

本研究グループは、三角格子反強磁性体であるBa3CoSb2O9に着目。図4はこの物質の結晶構造である。青い八面体CoO6の中心に位置する磁性イオンCo2+が三角格子を形成している。磁性イオンCo2+のスピンの大きさは1/2と小さい。

![Ba3CoSb2O9の結晶構造]()

図4.Ba3CoSb2O9の結晶構造

(a)は全体の透視図、(b)はc軸方向から見た構造。青い八面体は中心に磁性イオンCo2+があるCoO6八面体を表す。Co2+イオンはab面内で三角格子を形成する。

また、Ba3CoSb2O9では、スピン間に働く交換相互作用がスピンの向きに殆ど依存しない等方的なものである。これはコバルト化合物では例外的だ。スピン1/2の三角格子反強磁性体では、磁化曲線[用語7]に平坦領域(プラトー)が現れるという巨視的量子効果が理論的に予言されていたが、田中教授らのグループは以前にBa3CoSb2O9に強い磁場を加えることにより、この現象を検証。Ba3CoSb2O9が理想的なスピン1/2の三角格子反強磁性体であることを示している。

研究成果

中性子散乱は、広い波長領域とエネルギー領域の磁気励起を調べる唯一の実験手段である。研究グループは、Ba3CoSb2O9の大型単結晶を作成し、中性子散乱実験を行なった。使用した装置は大強度陽子加速器施設「J-PARC」[用語8]の物質・生命科学実験施設に設置された冷中性子ディスクチョッパー分光器AMATERAS(アマテラス)で、低エネルギーの励起を高精度に検出できる世界有数の装置だ。

![スピンのフラストレーション]()

図5.J-PARC物質・生命科学実験施設に設置された冷中性子ディスクチョッパー分光器AMATERASの見取り図

2つのチョッパーの回転数を調整することによって特定のエネルギーの中性子のみが試料に入射できるようになっている。試料位置に置かれた試料はヘリウム3(3He)冷凍機で0.3 Kまで温度を下げることができる。

この中性子散乱実験の結果、図6に示した鮮明な励起スペクトルが得られた。理論の予想とは大きく異なり励起スペクトルは3段構造をもっていた。低エネルギーの1段目は、明瞭な分散関係をもった単一マグノン励起からなる。この物質は、K点近傍では白い実線で表されたスピン波理論による分散関係と一致しているが、K点から離れると励起エネルギーはスピン波理論に比べて大きく低下する。

![上部のグラフ(a)(b)(c)(d)はAMATERASで測定したBa3CoSb2O9の磁気励起スペクトル]()

図6.上部のグラフ(a)(b)(c)(d)はAMATERASで測定したBa3CoSb2O9の磁気励起スペクトル。波数ベクトルQ=(H, H)と(0.5-K, 0.5+K)の方向は、(e)に示された逆格子空間内の赤と青の矢印に対応する対称な2方向。測定温度は1.0 Kだ。逆格子空間内の原点から各点に引いたベクトルの向きは磁気励起の進む向きを表し、長さは波数(波長の逆数)に対応する。

また、M点でスピン液体に特徴的なスピン1/2の励起(スピノン)の束縛状態と解釈されている極小が明瞭に見られる特徴があった。これらは最近の理論と定性的に一致する。励起スペクトルの大きな特徴は2段目と3段目を構成する強い連続的な励起だ。この連続励起は交換相互作用の大きさの6倍以上の高エネルギーまで続いていて、現在の理論では説明できない。このような強い連続励起が現れる1つの可能性として、分数スピン(1/2、 1/3、1/4…)をもった励起の合成によって全体の磁気励起が構成されていることが考えられる。スピン1/2のスピノン励起は1次元反強磁性体で確認されているが、その他の系では観測されていない。今回、スピン1/2の三角格子反強磁性体の磁気励起の全体像が明らかになった。しかし、得られた励起スペクトルは現在の理論では説明できず、これを説明するためには、分数スピン励起など、新概念が必要となる。

今後の展開

多くの磁性体の磁気励起はスピン波で表されることが知られている。しかし、この研究によってフラストレーションと量子効果が強い三角格子反強磁性体の磁気励起はスピン波では説明できず“分数スピン励起”などの新しい磁気励起の概念が必要であることが分かった。また、スピン液体に関連すると考えられる励起が存在することも分かった。今回の成果は、フラストレーションの強い量子磁性体の研究の活発化をもたらすと期待される。

純良単結晶を用いた精密な中性子散乱実験から今後も多くの新しい現象が発見され、物性研究のフロンティアが拓かれていくものと考えられる。今回はゼロ磁場での実験だったが、磁場中での励起スペクトルの変化は磁気励起の解明につながるヒントを与えてくれる可能性があり、今後、磁場中での中性子散乱実験が重要となる。

用語説明

[用語1] 磁気励起 : 全体のエネルギーが最も低い安定な状態を基底状態という。物質は絶対零度で基底状態になる。基底状態よりもエネルギーが高い状態が励起状態である。磁性体において、基底状態から励起状態への遷移を磁気励起という。反強磁性体の基底状態では各原子のもつスピンの和(全スピン)は0になっている。全スピンの値の変化が±1、0の磁気励起はマグノンと呼ばれ、スピン波もこれに含まれる。一方、全スピンの値の変化が±1/2の磁気励起はスピノンと呼ばれ、1次元反強磁性体で確認されている。

[用語2] 中性子散乱 : 中性子は粒子の性質と波動の性質をもっている。波動としての性質を利用した実験が中性子散乱である。中性子は磁気モーメントをもつので、固体に入射した中性子は原子を構成する原子核からの核力によって散乱されるだけでなく、磁性原子のもつ磁気モーメントによっても散乱される。入射中性子と散乱中性子のエネルギーに変化がない場合が弾性散乱で、ブラッグの法則に基づいて結晶構造の決定や磁性体中の磁気モーメント配列の決定に利用される。これに対して、入射中性子と散乱中性子のエネルギーに変化が生じる場合が非弾性散乱で、磁気励起をはじめとして固体中の励起現象の研究に用いられる。この場合、入射中性子と散乱中性子のエネルギーの差が励起エネルギーになる。中性子の磁気散乱では全スピンの値の変化が±1、0の励起を捉えるので、スピン±1/2の励起であるスピノンの場合には、2個のスピノンが励起される。合成した波数は同じでも、個々のスピノンのもつ波数の組み合わせは無数にあるので、合成された励起エネルギーは無数にできる。そのため励起スペクトルに連続領域ができる。

[用語3] フラストレーション : 幾何学的配置や相互作用の競合によって、すべての相互作用エネルギーを最低にすることができない状況(どこかの相互作用に必ず不満が残る状況)。これを物理学では「フラストレーションがある」という。

[用語4] スピン : 粒子の自転運動に対応する物理量で、電子は大きさが1/2のスピンをもっている。自転の向きに右ねじを回したとき、ねじの進む向きがスピンの向きである。電子は負の電荷をもつので、自身の自転によって小さな磁石の性質(磁気モーメント)をもつ。磁性原子の中で磁気に関与する電子のスピンを全て足し合わせたものが磁性原子の持つスピンになり、その値は半奇数か整数になる。スピンは量子力学の法則(不確定性原理)に従うので、スピンの向きを完全に決定することはできない。

[用語5] 交換相互作用 : 電子のスピン間に働く量子力学的相互作用で、近接する磁性原子上の電子が互いに位置を交換し合うことによって生じる。交換相互作用は電子のスピンを平行、あるいは反平行にする働きをもつ。磁性原子のスピンを平行にする交換相互作用をもつ物質を強磁性体、反平行にする交換相互作用をもつ物質を反強磁性体という。

[用語6] 分散関係 : 一般に固体中の励起は波として結晶全体に伝搬する。スピン波はその一つの形態である。励起に必要なエネルギーは波の波長と進む向きによって異なる値をもつ。波長の逆数を大きさにもち、波の進行方向を向きにもつベクトルを波数ベクトルといい、励起エネルギーと波数ベクトルの関係を分散関係という。

[用語7] 磁化曲線 : 磁気の強さを表す磁化と加えた磁場の関係を表す関数をいう。通常の反強磁性体の磁化曲線では、磁化は飽和するまで磁場と共に増加し、飽和すると一定になる。

[用語8] J-PARC : 大強度陽子加速器施設(Japan Proton Accelerator Research Complex)。高エネルギー加速器研究機構と日本原子力研究開発機構が茨城県東海村で共同運営している大型研究施設で、素粒子物理学、原子核物理学、物性物理学、化学、材料科学、生物学などの学術的な研究から産業分野への応用研究まで、広範囲の分野での世界最先端の研究が行われている。J-PARC内の物質・生命科学実験施設では、世界最高強度のミュオン及び中性子ビームを用いた研究が行われており、世界中から研究者が集まっている。

論文情報

掲載誌 : |

Nature Communications 8 (2017) 235 |

論文タイトル : |

Structure of the magnetic excitations in the spin-1/2 triangular-lattice Heisenberg antiferromagnet Ba3CoSb2O9 |

著者 : |

S. Ito, N. Kurita, H. Tanaka, S. Ohira-Kawamura, K. Nakajima, S. Itoh, K. Kuwahara and K. Kakurai |

DOI : |

|

![EC溶岩(青丸=比較的MgとSiの多い溶岩[高Mg安山岩]、十字=Mgが多く比較的Siの少ない溶岩[玄武岩])に含まれるカンラン石のマグネシウムと鉄の含有比(Fo)とNi含有量(ppm)。これまで沈み込み帯の溶岩から報告されている中でNi含有量は最高値(6,300ppm)を示す。](http://www.titech.ac.jp//news/img/news_16948_3.jpg)