このたび、東工大教員8名が、平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰において「科学技術賞」、「若手科学者賞」を受賞しました。

科学技術分野の文部科学大臣表彰には、「科学技術賞」を始め、特に優れた成果をあげた者を対象とする「科学技術特別賞」、高度な研究開発能力を有する若手研究者を対象とした「若手科学者賞」等があります。

「科学技術賞」は科学技術分野で顕著な功績をあげた者を対象としたもので、「開発部門」、「研究部門」、「科学技術振興部門」、「技術部門」、「理解増進部門」に分かれて表彰されています。

「若手科学者賞」は、萌芽的な研究、独創的視点に立った研究等、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあげた40歳未満の若手研究者を対象としています。

日ごろの研究活動、研究成果を認められ、本学からは1名が科学技術賞を、7名が若手科学者賞を受賞しました。

今年度受賞した本学教員は以下のとおりです。

科学技術賞(研究部門)

若手科学者賞

- 奥住聡 理学院 地球惑星科学系 准教授

- 竹内一将 理学院 物理学系 准教授

- 那須譲治 理学院 物理学系 助教

- 鎌田慶吾 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 准教授

- 庄子良晃 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 准教授

- 阪口基己 工学院 機械系 准教授

- 志村祐康 工学院 機械系 准教授

科学技術賞(研究部門)

淺田雅洋 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 教授

受賞業績:室温半導体テラヘルツ光源の先駆的研究

科学技術創成研究院

淺田雅洋教授

電波と光の中間に、テラヘルツギャップと呼ばれる未開拓の周波数帯があります。この周波数帯では、透過イメージングによるセキュリティや食品検査、化学分析、高速無線通信などへの様々な応用が期待されています。これら様々な応用にはテラヘルツ波を発生する光源の開発が必要不可欠で、これまでいろいろな光源が研究されてきましたが、いずれも大型であったり、複数の装置を組み合わせるもの、あるいは低温でしか動作しないものなど、満足できる光源はありませんでした。

本研究では、半導体ナノ構造からなる共鳴トンネルダイオード(RTD)を用いて、単体の電子デバイスで初めての周波数1 THzを超える室温小型テラヘルツ光源の実現に成功しました。その後も、この光源に新たな構造を導入して周波数を更新し、電子デバイスの最高周波数として1.92 THzの室温発振を達成しました。

この成果がもとになって、RTDを用いたテラヘルツイメージングや高速無線通信などの超小型簡易システムの研究が国内外で始まっています。我々の研究室も、鈴木左文准教授(工学院電気電子系)と協力して、レーダーや無線通信への応用を進めています。本研究は、鈴木准教授と研究室の学生の協力や、多くの方々のご支援で行ってくることができました。関係いただいた方々に感謝申し上げるとともに、引き続き、この光源の高性能化や応用展開を推進していきます。

RTDによる室温テラヘルツ光源

RTD光源の周波数の進展

若手科学者賞

奥住聡 理学院 地球惑星科学系 准教授

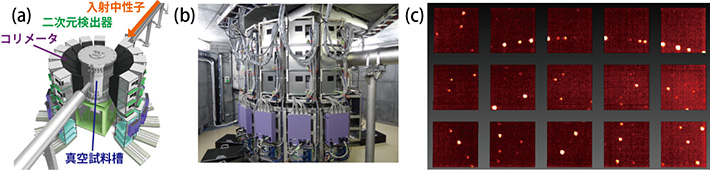

受賞実績:ダスト微粒子の衝突合体過程に着目した微惑星形成機構の研究

理学院 奥住聡准教授

我々の住む地球をはじめとする惑星は、宇宙に存在するミクロンサイズの塵(ダスト)から作られたと考えられています。ダストがどのように合体して天体を形成するのかは多くの謎に包まれており、惑星形成研究における最大の問題の1つと言っても過言ではありません。私はこれまで、若い恒星の周囲に広がるダスト粒子がどのような速度で衝突し、どのような構造の塊を形成していくのかを、理論シミュレーションによって詳しく調べてきました。その結果、ダストが非常に低密度のクラスターを形成しながら急速に成長する未知のメカニズムを特定し、さらに若い恒星の周囲がどのような環境にあればダストが固体天体を形成するのかを明らかにしました。今後は、最新の望遠鏡によって得られている若い星の周囲の非常に詳細な観測データを利用しながら、ダストから惑星ができるまでの全貌を説明する理論を構築していきたいと考えています。

今回受賞対象となった一連の研究は、多くの共同研究者の力があって初めて可能になったものです。この場を借りて共同研究者の皆様に厚くお礼申し上げます。

竹内一将 理学院 物理学系 准教授

受賞実績:非平衡界面ゆらぎの普遍的法則を実証する実験研究

理学院 竹内一将准教授

熱平衡状態にある物質が従う基本法則は、熱力学、統計力学として確立され、自然科学の諸分野から産業界まで、現代科学技術の1つの基盤となっています。しかし、熱伝導や物質輸送、気象、生命など、熱平衡にない物質や現象にも重要なものは数多あります。そのような非平衡現象を扱う物理法則の解明は、現代科学に課せられた重要課題の1つです。

近年、数理科学分野において、非平衡界面や交通流等に関する複数の問題に共通の分布法則が示されましたが、特殊な性質に基づいており、自然現象を記述する可能性は未知数でした。今回の受賞研究では、液晶の乱流を使って非平衡の界面を実現し、問題の分布法則が実験でも出現する強い普遍性を持つことを発見しました。最近では、実験から新たな統計法則を見出すことにも成功しています。

このたびは栄誉ある賞を賜り、大変光栄です。本成果は、佐野雅己教授、笹本智弘教授をはじめとする国内外の共同研究者・研究協力者の方々、それに研究室メンバーの力なくしては実現しえないものでした。この場をお借りして、心よりお礼を申し上げます。本学から頂戴したご支援にも大変感謝しております。今回の受賞を励みに、一層の挑戦を続けていきたいと思います。

那須譲治 理学院 物理学系 助教

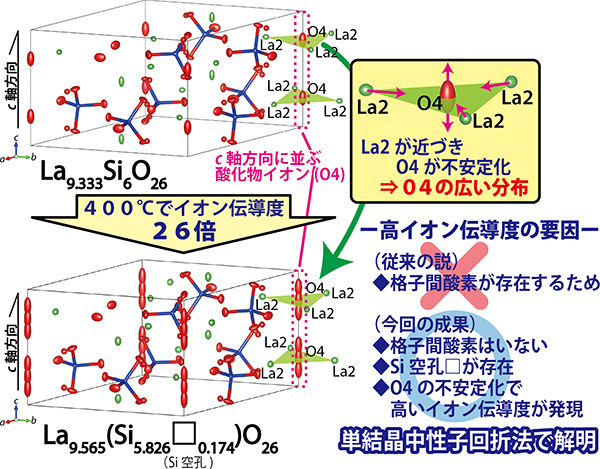

受賞実績:量子スピン液体の熱的性質と磁気ダイナミクスの研究

理学院 那須譲治助教

物質が示す性質のひとつに磁性があり、その微視的起源は主に電子のスピンと考えられています。温度を下げていくと、ある温度で多量に存在する電子スピンが相互作用(多体効果)によって整列し、強磁性といったよく知られた性質が表れます。一方で量子力学的効果はその整列現象を阻害することが知られており、その効果が非常に強ければ、極低温まで電子スピンの整列が起きない量子スピン液体と呼ばれる特異な状態が実現します。この状態は量子多体効果が本質的な系であり、量子計算の実現舞台の有力候補とされていることから、量子情報分野からも注目を集めています。本研究では、量子スピン液体を解析する新しい計算方法を開発することで、この状態の温度変化や動力学的性質を明らかにしました。特に量子スピン液体においてスピンが分裂しマヨラナ粒子として振る舞う様子が、実験的にどのように観測されるかを示しました。

今回、このような名誉ある賞を頂くことができたのは、これまでご指導いただいた先生方や学内外の共同研究者の方々のご支援ご指導の賜物です。この場をお借りして感謝申し上げます。

鎌田慶吾 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 准教授

受賞実績:ポリオキソメタレートの構造制御と触媒機能に関する研究

科学技術創成研究院

鎌田慶吾准教授

目的反応を達成するためには触媒活性点の構造を自在に制御することは重要かつ挑戦的な課題ですが、金属酸化物に代表される従来の固体触媒では均質かつ構造制御された活性点を構築することは非常に困難です。我々は、アニオン性金属酸化物クラスター分子「ポリオキソメタレート」の構造を精密に制御することで、高機能触媒の設計に関する新しいコンセプトの立案と方法論の開拓を行いました。また、これら材料を用いた環境にやさしい実用的触媒反応系の開発に成功しました。今後は、本研究で得られた知見を生かし、現在着手している新しい固体触媒プロセスの開発を進めていきたいと考えています。

今回、このような栄えある賞をいただくにあたり、長年ご指導くださった東京大学の水野哲孝教授をはじめ、研究室スタッフや研究員・学生の皆様、共同研究やプロジェクト等でお世話になった関係者の皆様に、深く感謝いたします。

- 鎌田慶吾 Keigo Kamata|研究者検索システム 東京工業大学 STAR Search

- 原・鎌田研究室 ―研究室紹介 #51―|材料系 News|物質理工学院 材料系

- 原・鎌田研究室

- 物質理工学院 材料系

- フロンティア材料研究所

庄子良晃 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 准教授

受賞実績:ホウ素カチオンの創製と新反応開拓に関する研究

科学技術創成研究院

庄子良晃准教授

典型的なルイス酸である中性3配位の(ホウ素が結合の手を本もつ)ボランから手を一本取り去った2配位ホウ素カチオンは「ボリニウムイオン」と呼ばれ、超ルイス酸分子としての反応性が期待できます。

我々は、これまで安定に存在し得ないとされてきた、ホウ素上に芳香環のみが置換したボリニウムイオン(Mes2B+)の単離に世界で初めて成功し、その強いルイス酸性に基づく特異な反応性を明らかにしてきました。例えばMes2B+は、安定な二酸化炭素のC=O二重結合を室温で切断するほどに高い反応性を示します。さらに、Mes2B+が、カーボンナノチューブなどのナノカーボン類に対する優れたホールドーパントとして作用することも見出しています。今後、本研究をさらに発展させ、新物質・新反応の開発を通して社会に貢献する研究を進めていきたいと考えています。

今回、このような栄誉ある賞をいただくにあたり、長年にわたりご指導賜った本学の福島孝典教授をはじめ、研究室の皆様、共同研究でお世話になった学内外の関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

ボランとボリニウムイオンの構造

阪口基己 工学院 機械系 准教授

受賞実績:結晶破壊力学に基づく耐熱超合金の変形と破壊に関する研究

工学院 阪口基己准教授

Ni基超合金は数ある材料の中でも最高の高温強度を誇る耐熱材料のひとつですが、その変形・破壊プロセスには高温環境での複雑な現象が絡み合うため、これまでの破壊力学では体系的な理解が困難でした。

本研究では、高温での材料強度論と組織形成論についての基礎検討を経て、き裂の力学を議論してきたこれまでの破壊力学に、結晶学的変形を特徴づける結晶塑性学と組織形成論を扱う材料物理化学を融合させ、き裂の発生と進展過程におけるさまざまな現象を解明しました。特に、き裂先端の変形を結晶塑性解析により精緻に解析しながら、結晶学的な変形メカニズムと破壊力学的なき裂進展プロセスとの合理的な関連づけに成功しました。

このたびの栄誉ある受賞は、これまでご指導いただいた長岡技術科学大学・岡崎正和教授、本学の井上裕嗣教授、岸本喜久雄教授をはじめ、共同研究やプロジェクトでお世話になった学内外の皆様、ともに研究を進めてくれた学生の皆さんのご支援の賜物です。この場を借りて御礼申し上げます。今回の受賞を励みとして、さらに研鑽を重ね、研究に尽力していきます。

志村祐康 工学院 機械系 准教授

受賞実績:乱流予混合火炎の火炎構造と燃焼振動に関する研究

工学院 志村祐康准教授

乱流予混合火炎は多くの工業機器で用いられていますが、現在でもその火炎構造や燃焼特性には未解明な点が多く残されています。実機燃焼器内では乱流予混合火炎と燃焼器内を伝播する圧力波が干渉することで、燃焼振動等の不安定現象が発生するため、より高い熱効率を得るには、このような多くの課題を解決しなければなりません。

乱流予混合火炎と燃焼振動に関する研究は長く行われてきておりますが、本業績は、高精度高空間分解能の多平面レーザ計測法と直接数値計算によって、乱流微細渦及び大規模渦が火炎構造及び燃焼特性に与える影響について検討した研究成果及びそれらの知見に基づいた燃焼制御技術開発に対して頂戴したものです。今後、これらをさらに発展させ、次世代の高効率・低環境負荷燃焼器の開発に貢献していく所存です。

この度、名誉ある賞を賜る次第となり、大変光栄に存じます。これまでご指導いただきました本学の宮内敏雄名誉教授、店橋護教授を始め、国内外の多くの先生方、共に研究を遂行した学生の皆さん、多くの支援を頂いた事務の方々に、この場をお借りして深く感謝申し上げます。今後ともご指導、ご鞭撻下さいますよう、よろしくお願い致します。

- 平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者等の決定について|文部科学省

- 東工大関係者9名が平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰で「若手科学者賞」を受賞|東工大ニュース

- 東工大教員3名が平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰で「科学技術賞」を受賞|東工大ニュース

- 東工大教員8名が平成28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰で「若手科学者賞」を受賞|東工大ニュース