要点

- ひも状のオリゴマー分子が、水中でナノカプセルと強く結合

- 短い分子は包み込み、長い分子は貫き通し構造を瞬時に形成

- 2つの様式の構造形成の鍵は、カプセル内での多点相互作用

概要

東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所の山科雅裕博士研究員、草葉竣介大学院生(修士課程2年)、吉沢道人准教授らは、ひも状分子のオリゴエチレンオキシドが、ナノカプセルに2つの様式で結合することを発見した。短いひも状分子はカプセル空間に内包されたが、長いひもはカプセル骨格を貫通した構造を形成した。分子カプセルとひも状分子を使った「貫通型ナノ構造体」の初の作製例であり、新たな分子機械や機能性ポリマー材料の開発が期待される。

酵素のタンパク質ポケット[用語1]や合成カプセルの空孔はサイズや形状に依存して基質分子を結合するが、空間サイズより大きな基質は立体的に結合できない。特に、両親媒性[用語2]

ひも状分子のオリゴエチレンオキシドは幅広い分野で利用されているが、弱い相互作用のため、基質分子としての活用はほとんど未開拓だった。これまで非結合性と考えられていたこのオリゴマー分子[用語3]が水中・室温で、瞬時かつ定量的に、ナノカプセルと結合することを見出した。結合様式は基質の長さに依存し、約3 nmまでのひも状分子はカプセル内部に包み込まれ、それより長いひも状分子はカプセル骨格を貫いて結合した。詳細な熱量分析から、この前例のない貫通型ナノ構造体の形成は、カプセル内面とひも状分子の多点相互作用が駆動力と判明した。

研究成果は株式会社リガクとの共同研究によるもので、10月12日付(英国時間)でNature Communications誌オンライン版に掲載された。

研究の背景とねらい

酵素はタンパク質からなるナノメートルサイズのポケットを利用して、特定の基質分子を結合する。化学的に合成した分子カプセルでも、その内部空間で基質を結合することができる。例えば、米国スクリプス研究所のレベックらは、ひも状の飽和炭化水素が分子カプセル内に取り込まれ、ラセン型構造を形成することを報告している[文献1]。しかし、どちらの例も内部空間よりサイズ(体積)が大きな基質分子は、立体的な反発により結合できない。今回、この生物と化学の常識に反して、汎用的なひも状分子と合成カプセルを利用することで、カプセル空間より短いひも状分子は内包型で、長いひもは貫通型で結合されることを発見した(図1a)。熱量分析からこの前例のない貫通構造形成の駆動力は、カプセル内面とひも状分子の多点相互作用と判明した。

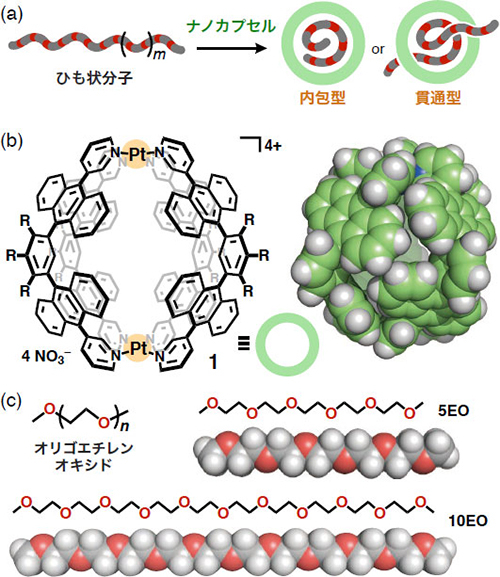

- 図1.

- (a)ひも状分子とナノカプセルによる内包および貫通型ナノ構造体の形成(b)ナノカプセル1(R = -OCH2CH2OCH3)と(c)ひも状分子の構造

合成カプセルとして、吉沢准教授らのグループが独自に開発したナノカプセル1を活用した(図1b)。芳香環に囲まれた約1 nmの密閉空間を持つナノカプセルは、水中で疎水性の硫黄クラスターや親水性の二糖のスクロース(ショ糖)を包み込むことができる[文献2,3]。分子のひもには、親水と疎水の性質を合わせ持つオリゴエチレンオキシド(以下OEO; 図1c)に着目した[文献4]。OEOは単純な繰り返し構造からなり、低い生体毒性と化学反応性のため、医薬や材料の分野で幅広く利用されている。その一方で、分子や固体表面との相互作用が弱いため、OEOの基質分子としての活用はほとんど未開拓だった。

研究内容

短いひも状分子による内包型ナノ構造体の形成

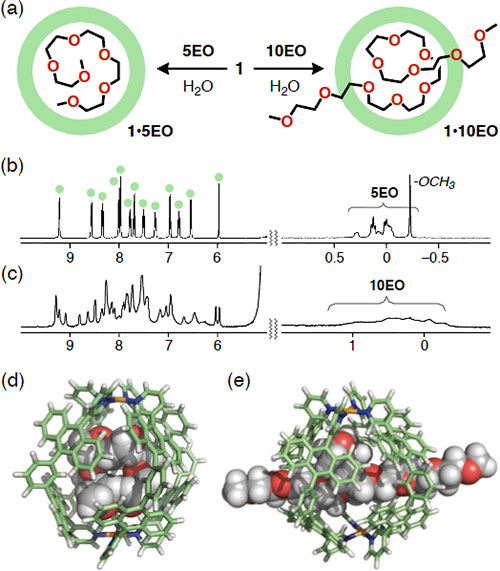

水中で、ナノカプセル1のOEOに対する結合能を調査した。まず、約2 nm長のOEOの5量体5EOをナノカプセルの水溶液に室温で添加したところ、瞬時かつ定量的にナノカプセルに包み込まれた(図2a左)。その溶液の1H NMRスペクトルでは、ナノカプセルに由来するシグナルに加えて新たに、内包された1分子の5EOに由来するシグナルが、-0.2から0.3ppmの領域に観測された(図2b)。そのESI-TOF MSスペクトルから、内包体1・5EOの分子イオンピークが確認された。X線結晶構造解析より、カプセル空間の内径より長い5EOは丸まった構造で、完全に内包されることが判明した(図2d)。カプセル内面と5EOの間で、多点のCH-π相互作用[用語4]

と水素結合の形成が示された。また同条件の実験で、最長3 nm程度の8量体8EOまで、ナノカプセルに1分子内包されることが明らかになった。

- 図2.

- (a)水中でのナノカプセル1とひも状分子5EOおよび10EOの結合形成(b)内包体1・5EOと(c)貫通体1・10EOの1H NMRスペクトル(c)1・5EOのX線結晶構造および(d)1・10EOの最適化構造(外面親水基とカウンターアニオンは省略)

長いひも状分子による貫通型ナノ構造体の形成

より長いOEOに対する結合実験を行った。OEOの10量体10EOは、約4 nmの長さで、ナノカプセル1の空間より1.1倍の体積を有するため、常識的にはこのカプセルに結合されない。ところが、10EOとナノカプセルを水中、室温で混合すると、1:1の比率の結合体1・10EOを形成することが質量分析で明らかになった。その1H NMRスペクトルでは、内包された5EOと異なり、10EOに由来するシグナルが-0.5から1.8ppmの領域に、顕著にブロード化して観測された(図2c)。また、ナノカプセルのNMRシグナルの複雑化と温度可変のNMR測定、分子モデルによる考察から、長いひも状分子の10EOは、カプセル骨格の芳香環パネルの間を貫き通していることが明らかとなった(図2a右, 2e)。このような複雑な貫通型ナノ構造体が、ナノカプセルとひも状分子を水中で混ぜ合わせるだけで、瞬時にかつ100%の収率で形成した。

構造形成のメカニズムを解明するため、等温熱滴定型熱量計(ITC)による熱量分析を行った。その結果、大きな負のエンタルピーとエントロピー[用語5]の変化値(ΔH = -60 kJ mol-1, TΔS = -25 kJ mol-1 at 25 ℃)が得られた。すなわち、結合の駆動力はエンタルピー支配であり、これはカプセル内面とひも状分子間の多点のCH-π相互作用と水素結合が効いていると判断した。また、ITCによる結合定数の算出から、貫通体1・10EOの高い構造安定性(Ka = 106 M-1)が示された。

さらに長いOEOとして、約9 nmの22EO(平均分子量1,000)を用いて、貫通型ナノ構造体の作製を行った。ナノカプセル1に対して小過剰の22EOを加えると、瞬時に10EOと同様のNMRスペクトルが得られた。滴定実験とITC測定から、1本の長いひも状分子が2つのカプセルを連続して貫いた構造体(1)2・22EOを形成していることが判明した(図3)。また、ナノカプセルと約18 nmの44EO(平均分子量2,000)の反応でも、選択的に2:1の比率のダブル貫通体(1)2・44EOが得られた。長いOEOと結合したカプセルは、ひもに沿ってシャトリング運動[用語6]していることが示唆された。

![ナノカプセル1とひも状分子22EOによる貫通型ナノ構造体 (1)2・22EOの形成]()

図3. ナノカプセル1とひも状分子22EOによる貫通型ナノ構造体(1)2・22EOの形成

今後の研究展開

吉沢准教授らは汎用的なひも状分子のオリゴエチレンオキシドと分子カプセルを組み合わせることで、水中・室温で瞬時かつ定量的に、内包型および貫通型ナノ構造体を作製することに成功した。今後は、ひも上で一次元的に移動できるカプセル骨格に、連結部位や刺激応答部位を導入することや、他の合成・生体関連のひも状分子を活用することで、新たな分子機械や動的な機能性ポリマー材料の開発に挑戦する。

用語説明

[用語1] タンパク質ポケット : 酵素反応などを効率的に行うためのタンパク質で囲まれた小さな空間。

[用語2] 両親媒性 : 水に馴染む親水性と水を避ける疎水性の両方を持つ分子のなどの性質。

[用語3] オリゴマー分子 : 複数の分子が連結することで生成した重合体の総称。分子の連結数に応じて5量体や10量体などと呼ぶ。

[用語4] CH-π相互作用 : 炭素上の水素と芳香環の間に働く静電的な相互作用。

[用語5] エンタルピーとエントロピー : 熱エネルギーの指標。自発的な反応では、エンタルピー変化量ΔHからエントロピー変化量に温度を掛けた値TΔSを引いた値が負を示す。強い分子間相互作用の形成は、大きな負のΔHを与える。

[用語6] シャトリング運動 : ここでは、ナノカプセルがひも状分子の軸に沿って、左右に移動する挙動。

参考文献

[文献1] A. Scarso, L. Trembleau, J. Rebek Jr., Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5499-5502.

[文献2] S. Matsuno, M. Yamashina, Y. Sei, M. Akita, A. Kuzume, K. Yamamoto, M. Yoshizawa, Nature Commun. 2017, 8, 749

[文献3] M. Yamashina, M. Akita, T. Hasegawa, S. Hayashi, M. Yoshizawa, Science Adv. 2017, 3, e1701126.

[文献4] F. E. Bailey, J. V. Koleske, Poly (Ehtylene Oxide), Academic Press, New York, 1976.

論文情報

掲載誌 : |

Nature Communications |

論文タイトル : |

Cramming versus Threading of Long Amphiphilic Oligomers into a Polyaromatic Capsule(芳香環カプセルによる両親媒性オリゴマーの内包と貫通挙動) |

著者 : |

Masahiro Yamashina, Shunsuke Kusaba, Munetaka Akita, Takashi Kikuchi, Michito Yoshizawa* |

DOI : |

|